村庄团结的“核心”

(Baonghean)——在阳光明媚、微风习习的山坡上,村里的孩子们日夜辛勤劳作,勤奋刻苦,创造性地探索着新的方向。这些典型的红砖不仅为改善家园面貌做出了贡献,也成为了团结村庄的中坚力量。

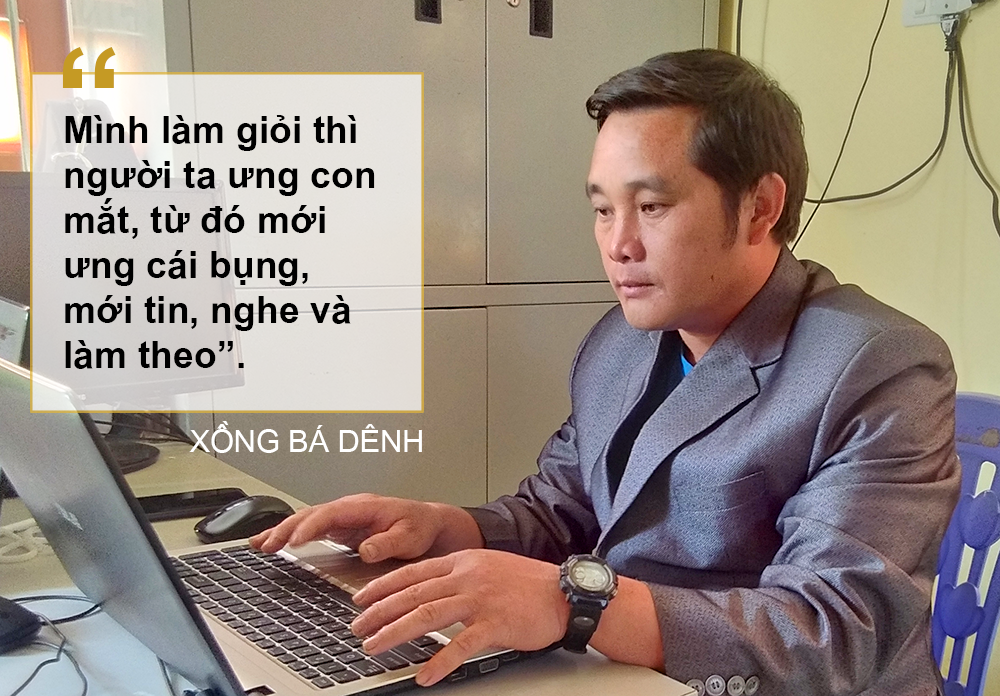

XONG BA DENH:

高原的“红色种子”

“Xong Ba Denh 是我们人民的骄傲”,当有人问起公社青年联盟书记、年轻人 Xong Ba Denh 是生产劳动和参加社会工作的积极榜样时,Ky Son 县 Na Ngoi 边境公社的人们这样说道。

雄巴登(Xong Ba Denh)是苗族人,出生并成长于距离县城75多公里的布木一村,山路险峻难行。巴登比任何人都更了解这里家人和人民所经历的艰辛和匮乏,今天种野菜,明天吃溪鱼,生活很大程度上依赖于自然。由于饥饿和贫困,年轻人也“离开村庄”,到很远的地方打工。因此,这位1985年出生的年轻人始终渴望做些有益的事情,既能留住年轻人,又能帮助贫困的村庄。

|

2012年,巴登意识到生姜市场价格高且易于种植,于是他凭借敏锐的洞察力,在村青年联合会开展了一项试点,推行集体种植生姜的模式。种植生姜所得的资金将用于筹集基层青年联合会的活动资金。为了证明自己的方向正确,巴登亲自示范种植了超过1.6公顷的生姜。

他坦言:“我是组长,也是党员。如果我想动员村里和公社里的年轻人消除饥饿、减少贫困,我自己就必须做好生意。如果我做得好,人们就会对我感到满意,他们就会相信我、听我的话、追随我。”

早期只有3个青年会响应,但现在公社19个村的青年会中已有13个建立了集体经济模式。特别是,从种植生姜到连接青年与村庄,现在已有121个青年家庭建立了私营经济模式,例如种植冬青、姜,饲养水牛、奶牛、黑猪……,带来了稳定的收入。

出生于全心全意跟党走的蒙族家庭的雄巴登,对雄巴登来说,做好每一天的工作,过着对社会负责的生活,是报答党和国家恩情的实际方式,为建设和平、繁荣、美丽的乡村和家园做出贡献。

VI VAN HAI:

当“鱼不再搁浅”

魏文海(Vi Van Hai)是泰族人,出生于贵州省周行乡克榜村。大学毕业后,他主修土地管理,并在贵合县的企业工作了近十年。虽然他以为“办公室”工作能带来稳定,但这位年轻人魏文海至今仍未找到自己真正的灵感和激情。

“我总觉得自己像一条搁浅的鱼!”海吐露道。

|

面对诸多选择,海先生仿佛重新找回了自我,回到家乡创业。

“一开始我们计划开办农场的时候,大家都担心风险,因为没有经验。但我觉得,只要我有意志和决心,就没什么好怕的。我相信我能行!”——海先生说道。

最初,看着满地杂草丛生、石头遍地的土地,他不知从何下手。全家人不得不齐心协力,租了一台挖掘机,又动员家人的劳动力来改良土地。经过三个月日夜辛勤的劳作,一公顷多的山地终于改良成功。他大胆地养了第一批鸡,放养了1000只鸡,又挖了一个1000平方米的鱼塘。

一路走来,总有坎坷与挑战。最初投资一体化养殖模式时,海先生遇到了很多困难,尤其是在养殖技术、牲畜防疫方法以及产品来源等方面。亏损在所难免,但一次次失败,让海先生更加坚定了决心。

在他的不懈耕耘下,昔日贫瘠的土地如今已变得绿意盎然、肥沃无比。尽管前路依然充满挑战,但海先生如同一条“鱼”回归浩瀚江河,坚定不移地选择,带着致富的热情,继续在家乡自由遨游。

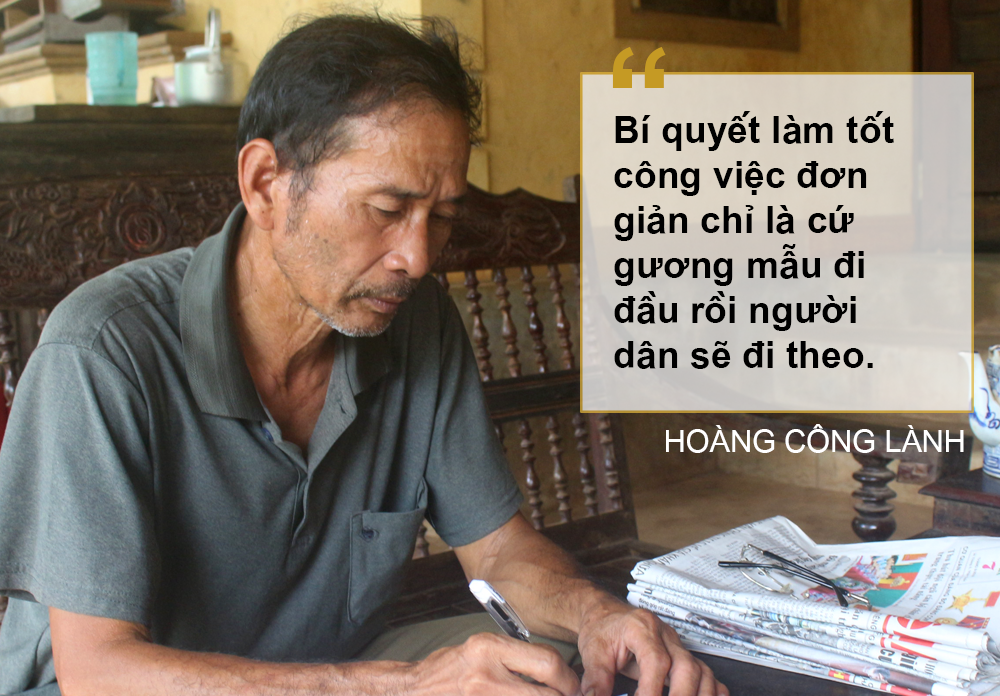

黄公兰:

12年监禁

曾经当过兵、年逾花甲的佤族男子黄公岭(义丹县义安乡都阿村)依然身手矫健、积极主动。都阿村村长用浑厚的声音向我们讲述着发动村民携手建设新农村的故事。初期,黄公岭和村干部发动群众,有人赞同,但很多人不理解。他坚持不懈、耐心细致地走访每条巷子、挨家挨户宣传。雨水慢慢渗入,政策对了,群众也乐于听从,自发捐建篱笆、造林,在村落之间修建了1.4公里多的水泥路。从此,都阿村的面貌换上了崭新、宽敞、整洁、美丽的外衣。

|

“在家吃饭,扛起村里的担子”的12年,无数的快乐和悲伤的回忆,都与人民紧密相连。从与人民一起改变耕作方式,发展经济,特别是林业经济,种植柑橘树和短期作物;到整个椰子村齐心协力搜寻在训练飞行中坠毁的苏-22U军机上的士兵。

“那是杜阿村最难忘、最悲伤的记忆。那天下午,一声巨响后,黑烟升起。我知道是飞机失事了,就跑上山,打电话报告情况,并组织人员搜寻飞机和士兵。当时正下着倾盆大雨,但军民团结一心,迅速赶到现场,紧急搜寻。”他回忆道。

怀着一颗纯真赤诚的心,承担起“一般”工作。对兰先生来说,做好工作的秘诀很简单:“只要以身作则,群众就会效仿。如果我成功了,我家人的生活发生了改变,群众就会信任我。”——黄公兰村长分享道。