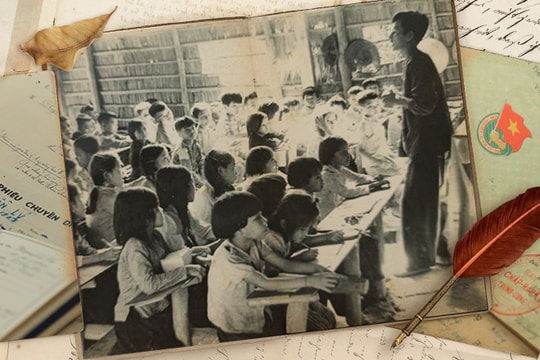

教师们“放下笔,奔赴战场”

(宝贤)——近50年前,响应总动员令,义安省数千名师生“放下笔墨”,奔赴南方参战。对他们而言,即便不得不告别黑板、粉笔,离开家人和教室,他们也始终为能够参与国家神圣时刻而感到自豪。

乐于参战

黄克惠先生,荣市大学数学系前学生,第二军军校前讲师,现居住于荣市雄平坊新田区,是青章县青莲乡四位通过大学入学考试的优秀青年之一。

1971年夏天,读大三的他回到家乡,接到学校的征兵令。一天后,由于紧急要求他到琼柳县琼胜乡集合,黄克惠的出发似乎完全没有准备。

他记不清入伍时告别的多少场景,因为那时“父亲在合作社工作,弟弟还小,我和母亲吃完饭就出门了。” 最难忘的记忆是母亲在村口送他,给了他一把硬币,然后哭了起来。然而,二十多岁的他满怀热情,渴望奔赴战场,却不懂得如何拥抱,更不会说一句安慰的话。他对母亲唯一的承诺是:“别担心,我不会死的。”

这位数学系学生应征入伍后,被分配到第304师第66步兵团。仅仅两个月的新兵训练后,他就被调往第四军区第二军士官学校深造。凭借年轻、热情和聪颖的优势,四个月后,他从新兵转为教官,随后与战友们一起奔赴广治战场,参与保卫要塞的战斗。1972年底,他被派往陆军军官学校继续深造,为南方战场的主力部队做准备。

|

| 黄克惠先生及其在抗美战争期间获得的勋章和奖章。照片:My Ha |

自 1974 年起,作为第 66 团的战斗助理,他所在的部队参与了沿 1 号公路与敌人作战,并直接参与了解放岘港的战斗,随后向平顺推进,摧毁了潘朗、咸潭等地的其他敌军防御基地。1975 年 4 月 29 日,在参与攻占诺克特朗-隆城基地后,他所在的第二军奉命向东南方向推进至西贡。

4月30日,休先生所在的第66步兵团是第一支抵达最后堡垒——独立宫的步兵部队。也是在这里,他和他的战友们见证了载入国家史册的时刻:西贡政府主席杨文明宣读了投降书,越南南部共和国临时革命政府的旗帜在主席府屋顶上飘扬。

“在进入西贡之前,我就知道独立宫对于城内居民来说是‘不可侵犯’的。因此,我们占领独立宫的那一刻,就意味着我们彻底胜利了,那是士兵最幸福的时刻。”

1971年,由于南方战事进入白热化阶段,河内的战事气氛也十分紧张。因此,即使身处北方,正享受着河内师范大学平静的校园生活,学生阮国富(后来成为河辉塔中学的一名教师)也自愿奔赴前线。临行前,他印象最深刻的是来自河内师范大学三个学院——自然教育学院、社会教育学院和外语教育学院——的六百多名学生列队上路的情景。

为了向留下的同学们告别,汽车载着所有学生绕学校转了三圈,同学们挥手告别。“我们怀着激动的心情出发,前往我们挚爱的南方。后来,我们在滨海河北岸集合,一部分学生留在广治省,一部分学生穿越长山省前往东南部的B2战场,在那里我们付出了巨大的牺牲和损失。然而,当我们离开时,我们心中始终怀着胜利的信念,”阮国富老师回忆道。

对鲜血和骨头无怨无悔

受新冠肺炎疫情影响,今年义安省教师联络委员会未能像往年一样召开例会。然而,在荣市鸿邦街阮国庆老师(原河辉塔中学教师)的家中,老同事们还是举行了一次小型聚会,共同回忆当年并肩作战的岁月。

|

| 教师们开会前往B校区(最右侧为阮国庆先生)。照片:My Ha |

今年四月,阮国庆老师再次有机会重读他的诗作《四月的感受》:亲爱的!如果四月将你遗忘/请不要生我的气/那时我会想起我的战友/我们曾并肩作战,那时盐淡而无味,蔬菜匮乏/我们曾并肩作战,浴血奋战/野生的木薯芽成了“美味佳肴”……四月也是举国欢庆南方解放的日子/我为自己能参与其中而感到自豪/你能听到那雷鸣般的欢呼声吗/还有什么比国家统一更令人欣喜的呢?

48年前,义安省教育厅150名教师奉命应征入伍。在谭记中学,阮国庆教师、范贵雄教师(前教育培训厅副厅长)和其他4位同事率先放下笔和粉笔,告别讲台,奔赴战场,为南方战场增添兵力。

出发那天,每个人都带着各自的忧虑,因为对于庆先生来说,他身后还有一个年幼的孩子,家庭情况十分艰难。阮贵雄老师的情况则更为特殊,他是新来的学员之一,已经三十多岁了,肩负着妻子和两个孩子的重担,第二个孩子当时才一个半月大。

洪先生临行前是学校的党委书记、副校长,并持有出国留学许可。然而,响应祖国神圣的召唤,教师们甘愿“不计个人得失,不惜流血牺牲”。

|

| 每年4月30日,南方解放和国家统一纪念日,那些曾经“放下笔奔赴战场”的教师们都会聚在一起,追忆往昔岁月。照片:My Ha |

近五年过去了,但当年参与战斗的记忆从未褪色,最幸福的时刻仍然是民族胜利的那一刻。

老师说:4月30日下午1点30分,我们抵达西贡。重逢的那一刻,喜悦之情难以言表,我们只能通过眼神、笑容和喜极而泣来表达。

范贵雄老师说:“我们比很多战友幸运,因为我们能够平安归来,继续为教育事业贡献力量。战场上的日子令人难忘,正是那些艰苦卓绝却又英勇无畏的日子,让我们得到了训练、培养和成长。”