潘佩珠——肩负国家灵魂的人

(Baonghean)——19世纪末,芹王运动遭到法国殖民者及其追随者的严厉镇压,最终失败。

越南人民在双重压迫和剥削下痛苦挣扎,本已苦难的生活更加黑暗。在这样的背景下,民族历史对当时的爱国志士提出了极其迫切和严峻的要求:找到一条符合历史要求的救国之路,继承先辈救国救民的传统,解放民族。就在此时,潘佩珠作为救世主出现了,为两千万饱受殖民统治蹂躏的越南人民带来了信仰、光明和新的希望。正如阮爱国所赞叹的:“潘佩珠——一位英雄,一位天使,一位为独立而牺牲的英雄,受到两千万被奴役人民的崇敬。”文化研究者邓泰迈曾写道:“千千万万的青年男子,只因读了潘佩珠的《书》,便剪掉辫子,扔掉一切文学书籍,抛下那屈辱的功名梦想,背井离乡,抛妻弃子,渡过万水千山,不顾饥饿、危险和苦难,远赴暹罗、中国、日本,去学习,筹划抗法战争。这真是一次伟大的胜利。”

|

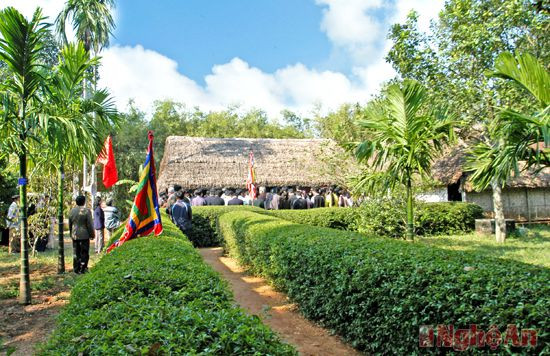

| 南丹的潘佩珠纪念馆。摄影:Sy Minh |

潘佩珠本名潘文山,别号海秋,后改名南绍。他于1867年出生于越南义安省南丹县春化乡丹年村。潘文山出身儒家世家,以其聪慧闻名于当地。他天赋异禀,却生于一个勤劳、战乱、贫困的国家,最终选择以教书为生。他也曾参加科举考试,但似乎也意识到当时教育体系的落后和陈旧。1898年,潘文山因携带科举证件进入考场而被诬告“hoai hiep van tu”(误称“带科举”或“不准参加考试”),并被判处“终身不得参加考试”(Chung mau bat dac ung thi),之后他收拾行囊前往顺化。在顺化,他有机会结识并结识了京城中身居要职的著名学者和大儒。潘文山的才华很快在顺化广为人知,他与潘周桢、阮常贤、邓阮勤、黄叔康、陈贵甲等志同道合之士结下了深厚的友谊。在顺化,在朋友们的帮助下,潘文山的“会协文图”冤案得以平反。1900年,他回到家乡乂安,参加了乡试。他以“文坛名将”的赞誉顺利通过,潘文山也由此“蒙蔽了世人的眼睛”,正如他自己所说。也正是从这时起,他以潘佩珠之名,开始了充满激情与风雨的爱国生活。

|

| 潘绍吉先生(潘佩珠之孙)在顺化市潘佩珠纪念地与潘氏学校的校友们交谈。摄影:D.T |

1904年,潘佩珠与阮咸等人创立维新会,推选阮朝后裔阮福旦(Ky Ngoai Hau Cuong De)为会长。1905年,他与邓嗣敬、邓拔虎等先后到中国、日本,请求日本帮助维新会驱逐法国殖民者。在此期间,潘佩珠撰写了《越南亡国史》,唤醒民众爱国热情,并开始探索送青年留学回国救国的道路。1905年至1908年,潘佩珠与志同道合者通过同求运动,先后送约200名越南优秀青年赴日本留学,希望他们日后成为救国运动、民族解放运动的骨干力量。 1908年9月,抗税运动在中部地区兴起并蔓延至其他省份后,法国殖民者对其进行了严厉镇压,许多维新运动成员被捕入狱,其中包括爱国人士阮咸,他是运动的核心成员。随后,随着法国保护国政府与日本政府的妥协,追随同渡运动的学生被驱逐出日本,潘佩珠及其同僚们辛辛苦苦创办的这项重要运动就此终结。

1912年6月,潘佩珠在中国广州主持召开“大会议”,决定解散维新会,成立新的越南光福会。潘佩珠根据国际形势的新变化,将斗争原则从君主制转变为民主主义,驱逐法军,建立越南共和国。越南光福会成立后,潘佩珠派人回国,消灭了一批敌人,在越南人民中掀起了爱国运动。法国殖民者及其傀儡政府认为潘佩珠是幕后主谋,缺席判处他死刑。1913年,法国保护国政府与中国广东巡抚勾结,逮捕了潘佩珠,他被囚禁在广东监狱,直至1917年2月才获释。出狱后,潘文山继续从事革命活动。 1922年,潘佩珠在学习孙中山对华政策时,曾试图将越南光复会改组为越南国民党,但还未等他改组,便于1925年6月30日被绑架。

法国殖民者怀着“斩草除根”的野心,企图阻止潘文山先生影响下的革命运动,决定暗中消灭这位领袖。阴谋败露后,越南人民,特别是爱国知识青年,掀起了声势浩大的运动,要求法国殖民者释放潘先生。这场运动还蔓延到中国和巴黎。在革命群众的强烈要求下,法国殖民者被迫取消了对潘先生的终身监禁。1925年至1940年,潘佩珠先生被囚禁在顺化,被称为“本五老人”——这是五山香江故里人民对他最亲切、最尊崇的称呼。

在履行救国使命的征途中,来自义安省的潘佩珠很快成为20世纪初越南爱国士大夫中最杰出的代表。潘佩珠跨越国界,足迹遍布东亚和东南亚的众多地区,迅速突破了地域和国家的狭隘界限,将爱国主义转化为民族自豪感。南星在自传中谦逊地说道:“唉!多少年漂泊不定,千方百计却一事无成,总想着自己犯了多少错误,犯了多少罪孽……”,或者说:“唉!我的历史是一部百败无功的历史。”然而,潘佩珠的“一事无成”却为后世照亮了道路,获得了极其宝贵的实践经验,救国解放民族的道路也由此清晰起来。这些都是极其重要的经验,也是后代能够成功传承和发扬的前提,其中最典型的就是阮爱国——胡志明。

潘佩珠的伟大人格中,政治与文化两面紧密结合。在成为维新运动领袖和越南光复会组织者之前,潘文山以其精通汉学的才华闻名全国。在成为革命者之后,潘的政治人格与文化人格并行发展。从1925年到顺化法殖民统治下的晚年,潘佩珠虽然没有直接参与抗敌斗争,但他依然用一支能将雷霆电光转化为时事的笔耕不辍。在“鱼在笼中,鸟在天下”的境况下,潘佩珠的“铸铁肝移山填海,浇热血洗去奴役污点”的话语,深深地感动了一代人。在潘佩珠的心目中,青年阶层是决定国家命运的核心。他写道:“年轻的国家因为有年轻人,才永远年轻。年轻的国家因为有年轻人,才无比光彩!确切地说,年轻人是年轻国家的灵魂。”

在首都生活了15年,“本吾老人”住在简朴的茅草屋里,心中始终惦记着祖国和家乡。在首都中心一个狭小的庭院里,人们看到了一口井的影子,一排排槟榔树,以及潘伯珠为纪念为国捐躯的战友而立的墓碑。当他力竭时,他高呼:“救国存族,吾有志,无才。如今,我永远告别祖国。我的罪孽深重,愿国家宽恕我。” 仅此一点,就足以展现儿女思念祖国的心。作家兼文学研究者怀清评价潘伯珠永远是“最美丽的越南人之一”。

在越南人民特别是乂安省人民心中,潘文山—潘佩珠永远是革命品质的光辉典范、民族人格和精神的典型代表。为表达感激之情并教育子孙后代,今年是潘佩珠逝世75周年,乂安省省委、人民委员会同意批准调整乂安省南丹镇潘佩珠纪念地规划,使其更符合潘佩珠的一生、事业和地位。特别是,该项目凝聚了乂安省潘佩珠学校历代校友的极其有意义的贡献。启动仅4个月,潘佩珠学校500多名校友参与支持,捐款总额近17亿越南盾。该项目深刻而有意义地延续了铭记饮水源头的道德情操,传承了当代人对以潘佩珠为榜样的革命先辈的忠诚和感恩之心。

黄氏琼英,文化体育旅游司副司长

| 相关新闻 |

|---|