光中对我而言就像初恋

(Baonghean.vn)将近午夜时分,我接到了朋友——《义安报》主编——的电话,他告诉我:“这个充满我们回忆的地方即将被拆除。写下一些东西来保存……”

我知道没有什么是永恒的,但听到市政府开始拆除光忠公寓楼并重建的消息,那天晚上我彻夜难眠。简而言之,在那里度过的岁月是我人生中一段难忘的时光。

我是光忠小区F1的年轻一代,1976年4月入住。当时,A1至A4栋楼刚刚建成,A5、A6栋正在竣工,B1栋的四层楼也正在建设中。除了这四栋楼之外,当时整个光忠小区只有沙地,没有树木,没有电,也没有路,只有几个露天垃圾坑和几个公共水龙头。A1和A4栋楼被划为海关住房区和招待所。A2栋楼住的是荣市服装机械公司的干部、工人和职员,A3栋楼住的是建筑工人和教师……我住在A3栋楼,五楼是专门负责排雷的工兵排,一楼是市图书馆。

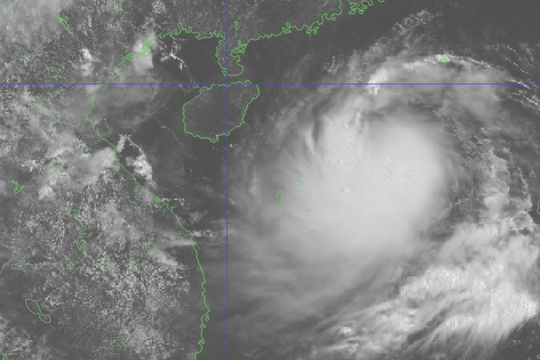

|

| 光中地区的建筑呈“齐”字形排列。图:作者个人文件。 |

我家有很多荣市师范大学和中学的老师。他们是黄琪副教授、阮贵娣副教授(数学系)、黎巴汉副教授、阮文柱副教授、杜文吴副教授、黎文谦副教授(文学系)、荣市第二中学副校长阮景老师、荣市第一中学化学组组长阮老师……

还有已故诗人巴勇——荣市市委副书记(曾任市人民委员会副主席);诗人杨辉——乂安省文学艺术协会主席、《宋林》杂志主编;已故画家阮南达(乂安省报纸)……

这栋房子由两套单元组成,我住的单元是2到40号的双数,住户大多是年轻家庭。我们之前的一代人如今已经长大成人,比如河内国立师范大学越南学系主任黎光雄副教授、前双鸿建筑公司董事长助理黄奎、数学博士怀珠、数学博士怀安……

我一家六口“偷偷”进入了28米2,包括2间卧室,带厨房和卫生间。最大的房子只有40平方米,位于房子的尽头……在这个区域内,每栋房子都要划分成几个区域,用来存放罐子和桶,用于储存生活用水;用来存放稻壳、锯末、煤、做饭用的柴火;用来存放大米、玉米、花生……这样,到了8月3日,政府虽然没时间卖米,但还是有吃的。

|

| 潘佩珠专科学校K11数学班的学生们去拜访一位住在多层住宅的朋友。图片:作者的个人文件。 |

特别之处在于,我家那一带藏书很多,几乎每家每户都像个迷你图书馆,而且设计的时候还做了书架,把房间隔开,真是太棒了!我们A3的孩子就是在图书馆里出生的,所以学习成绩很好。我家肯定有几百本俄语数学书堆放在屋子周围。当时,市副主席阮伯勇自豪地说:“如果把考上大学的学生人数除以面积,我们家是全国第一。”

当时A3地区很多家庭都读完了大学,甚至获得了博士学位。广义上,“住在高楼里的人”也以教育背景出名,因为他们大多是公务员和普通职员的子女,不用太辛苦就能谋生,有读书的机会。市天才学校和潘佩珠专门学校就有很多“光中人”的学生。

后来,我们长大了,才知道走过了人生的坎坷,才明白父母为了让家人不挨饿所承受的艰辛。教授和老师们利用这个机会,去上课、卷烟、剥花生、织毛衣,就是为了让家里的饭菜多一些大米,少一些玉米和小麦。

我的父母是著名的大学讲师。除了翻译书籍和为学院编写教材外,他们还从学校获得了试验田种植水稻,还用栅栏围起厕所养猪。我至今仍记得母亲把筷子插在托盘上,看着四个孩子,无论大小,争着吃饭的样子;一天结束的时候,她会倒上一碗稀饭,然后迅速地把锅里最后一粒米饭咽下去,以便准时去上课。

|

| A区的孩子们(照片拍摄于Slide花园)。照片:作者的个人文件。 |

但我心中的光忠,没有饥饿,而是充满人性。夜里,在油灯的照耀下,一家人在走廊里铺上席子,聊着邻里的事,聊着孩子们的学习。那是邻居老太太Ky每个夏日午后为我做的那碗菠菜汤。那是月底一家人分享的黄油米饭,那是同层楼的人分享的菠菜包。那是我11岁的朋友因美国残留的集束炸弹而惨遭杀害的地方。那是我的弟弟Khanh,他待在水箱旁(在A1楼尽头),下午和朋友们去洗澡时就没再回来……

光中在我心中与当时求学的记忆紧密相连。我们分享每一本优秀的参考书,每个周末都读《少年先锋报》。我主修数学,但经常听诗人洪如、石贵、维芳、巴勇评诗,也听评论家黎巴汉讲解《侨》和《正风》。义河学者的文学评论会不知不觉地将我带入了文学的世界……

我仍然爱光中,即使明天它就不存在了。那时,它就像每个人的初恋。

安青

| 相关新闻 |

|---|

.jpg)

.jpg)

.jpg)