陈光贵与“非口口相传”的怀旧之情

(Baonghean.vn)——诗人陈光贵,1955年1月2日出生于富寿省春禄县三城乡,1993年加入越南作家协会。他于9月10日上午11点因胃癌在家中逝世,享年67岁。为纪念这位毕生致力于诗歌创作的诗人,《乂安报》刊登了文学评论家黄翠英的文章,介绍了已故诗人陈光贵“不同的飞行路线”——通过独立动词链/系统的升华,飞向祖国的灵魂。这些动词在他的诗歌中展现了独特的爱国情怀。

|

已故诗人陈光贵。 |

陈光贵的每一次飞翔,视角和意象总是变化多端、丰富多彩。他的诗歌在空间和时间维度上不断扩展,却又与人们怀念故土、思念世界的心紧密相连、交织在一起。无论他走到哪里,他都歌唱着一颗燃烧的心,那份真挚的爱。这份情感融入诗人的血液,潜移默化,蔓延到每一个人物身上。

一舀单是土地就足以点燃人们的渴望,足以让人感受到自己的血脉与祖国的血脉融为一体。携带一碗米饭,诗人视自己为携带拿起整盘家乡美食,深吸一口气,小口啜饮,享受每一口:捧着一碗带着家乡香气的米饭。泥土和稻米的芬芳,源自人间深厚的爱。

中原地区气候严酷,旱灾频发,水灾频发,但这种差异依然让远离家乡的人们心痛不已。陈光贵并非出生在这片严酷的土地上,但他却渴望将自己的呼吸和血液融入中原:我融入了生活的中心区域。这里,动词溶解已经从转变的过程进入了和谐的过程,与同一个节拍和谐一致。他也喝,饮中原,以民解醉一片贫困,白发依旧芬芳. 发自内心、真诚的告白。

|

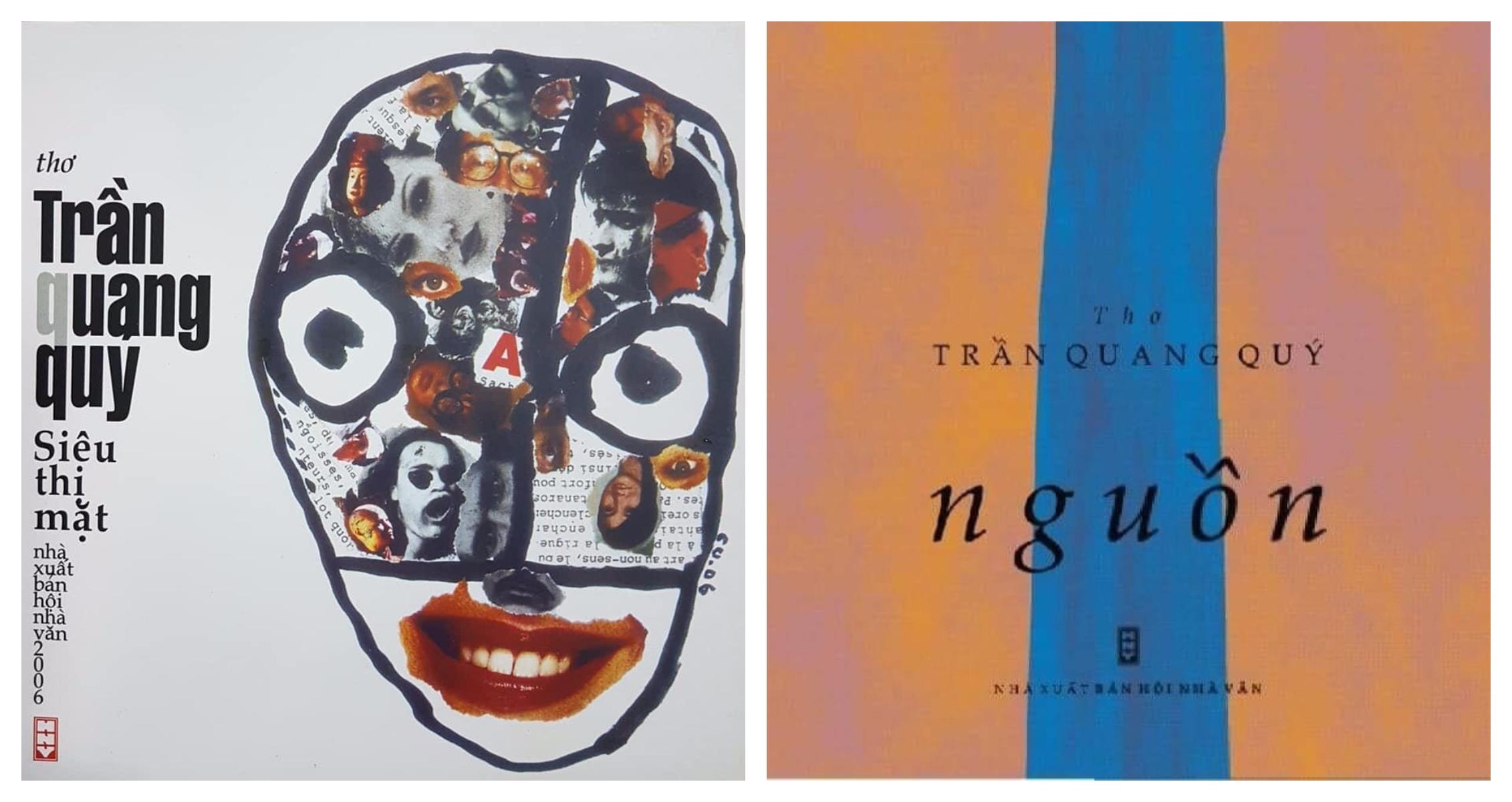

已故诗人陈光贵的诗歌作品。 |

浩瀚叠翠的自然之美,以及西北人民淳朴的民风,让无数漂泊的旅人心驰神往。陈光贵也同样对西北情有独钟,即使归来,也依然魂牵梦萦:带我回到山丘动词别针这里真好。西北风情对诗人产生了强烈的冲击,让他自愿别针灵魂再次受到冲击。这是双方共同的冲击,而不是强迫或强制的。

或者像过去的魅力香糯米饭的麦洲季节诗人心里也有些不安:把我们困在了 Mai Chau 陷阱里。动词被迫,主动的动词转化了诗人的灵魂,使诗人对这里的人们的爱情产生了向往。

顺化,这片闻名遐迩的梦幻之地,也让诗人心生怀念:落到我们漂流的土地上。移动动词摔倒而且,不做作,而是很自然。每一滴顺化梦摔倒诗人的心灵。诗人仿佛在用心接收顺化姑娘带来的每一滴爱意。顺化和诗人都在做着同一件事:与爱和谐相处。

或者单程前往 Vam Cong、Long Xuyen、An Giang,每段记忆喜欢别针诗人在二十余年的记忆之网中。别针是使役动词,但在这里影响诗人、将诗人推入怀旧循环的不仅仅是梵空,诗人自己也在压抑、自我压抑。别针情绪高涨。

|

已故诗人陈光贵和他的妻子——作家伊梅。 |

因此,那种怀旧之情本身就存在,而且非常生动。在《山西》一诗中,诗人写道:女士们用典型的乡村午后时光/用巴维的童话故事为我洗澡、擦洗……动词洗,擦洗结合手段古典乡村午后,童话般的巴维是一部精彩而有趣的作品。除了展现山西姑娘们带来的爱意之外,它还唤起了人们对故土的诸多情感。这是一种双重冲击,是对土地和人民之爱的升华。陈光贵也希望锁定左胸金瓯热闷。行动锁定如此美丽,如此感人。心虽小,却蕴藏着如此多的爱,如此热烈的渴望。

可以说,诗人所到之处,每一处都焕发出独特的美,充满了爱与人性。那些攫取、吞噬、想要独占的行为,都展现了诗人对爱的渴望,这种渴望正在强烈地涌动。这份对生命的热爱,正是诗人内心深处对和解的渴望。

陈光贵的诗歌中,对乡村的热爱尤为突出。对乡村的热爱通过许多意象得以展现:成熟的金黄稻谷、稻草的芬芳、犁过的犁沟、泥泞的田野、蟋蟀的鸣叫、摇摇晃晃的牛车、水牛的足迹、稻壳炉、谷仓、烤红薯……它唤起了许多宁静而熟悉的乡村的质朴之美。读着这些诗句,我们仿佛置身其中,让心灵自由地融入我们生我养我的地方。

陈光贵把这份怀旧和渴望坚持到了最后,他已经融入了他所热爱的中部地区。。在我的心底,那份爱早已存在,正在绽放。因为乡村生活太醉人了于是诗人看到了自己与村庄之间无形的亲近与眷恋:有一缕烟,将我无结地系住。诗人本人的形象拧紧午后,一缕缕美丽的蓝色烟雾萦绕于自身。这是一件触手可及的事物,却又如此深刻。因为它,是世世代代萦绕于心的故乡思绪的枢纽。这种锚定,将对故乡的思念推得更近,更单纯。唯有置身于此,诗人才能:触摸我的乡村童话领带诗人将无形的乡愁融入有形的事物中,创造出一种高度的融合。从这种融合中,诗人看到了爱与情感。挤压、塞入、排成线在农村是不可避免的。

不仅如此,对于自己要与村子一起过着艰苦劳累的生活,诗人还有一段深刻的分享:村里的汗水滚落到我身上。行为跑步歌声极其自然,展现了诗人与村庄之间高度的情感联系。这份真挚的爱情,源于诗人的心血汗水。因此,村庄如同根植于诗人心中,充满着无尽的思念。。

|

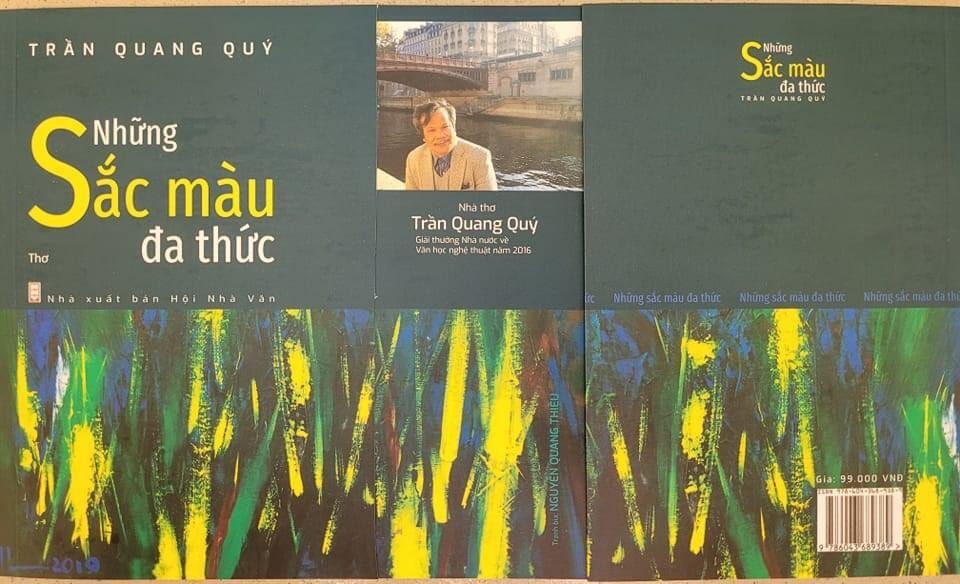

《多项式色彩》是已故诗人陈光贵创作的一本深受众多读者喜爱的诗集。 |

陈光贵诗歌中的乡村意象,也与手脚沾满泥土的人们、辛勤劳作的母亲和妻子联系在一起。对乡村的热爱与对祖母的爱交织在一起。诗人从祖母的故事中感受到了家乡的气息,感受到了稻草的芬芳。不仅如此,诗人还感受到了童年天际的温暖。生长她咳嗽后就起来了。不仅仅是咳嗽生长乡村的回忆,还有她的拐杖,拐杖搅拌家的温暖气息从一栋房子传到另一栋房子。

对于母亲,诗人有着不同的视角。母亲的生活是不稳定的。母猪季节,母猪希望永远依附于土地和摇篮曲:“让我们行动起来/我们的母亲播种/她将希望的生命播撒在土壤中/一个永远不离开田野的生命/一个永远在鹳鸟的翅膀中安息的生命”(歌声唤起种子)然后是月夜稻香的季节,我也被迫诗人的灵魂——你给我带来了回忆的结陈光贵的诗歌将乡村形象与乡村人民联系起来,使其更加亲切,充满情感。人物的甜蜜中,闪耀着内心的甜蜜。

现代生活将人们抛入动荡的市场机器,充满痛苦和苦涩。但乡村的传统和文化从未消失,却始终萦绕在心头,令人心痛。对于远离家乡的人来说,这份乡愁更加浓烈。美好而温暖的乡村记忆,化作一粒爱的种子,支撑着诗人陈光贵的灵魂。金色的田野,无尽的汗水,无尽的泥泞关闭放进心里,永远散发着诗人的诗意芬芳。

在充斥着畸形嘴巴吐出的舌头、漂泊的面孔、蒙面伪君子的生活中……显然,人们总是渴望回归,渴望听到故乡的回响。因此,乡村的形象非但没有消失,反而更加炽热,更加紧贴,成为灵魂回归的宁静之地。此外,城市生活如此残酷,善良如同抹在鞋尖上的油,冰冷、冷漠,默默地穿过街道,诗人对乡村的怀念才是最合理的逃避方式。这些声音是悲伤的,但不是无聊、僵局的声音,而是美丽的声音。悲伤的声音唤醒了灵魂的纯洁。

在喧闹繁华的地方,陈光贵听到鸟鸣,心里一阵阵的刺痛:在水泥时代我渴望鸟儿的鸣叫/每天清晨是鸟儿的鸣叫将我从孤独中唤醒!(鸟鸣声)。这种孤独的意识,是艺术家在金钱至上、良知逐渐腐朽的时代,对抗良知与人性的侵蚀而残留下来的、必要的情感。醒醒充满进取心,充满自信,源于对故土的炽热而执着的爱。因此,乡村的艰辛,农民的艰辛,父母的艰辛……过去的苦难,依然像热血一样,在诗人心中不断沸腾:乡村道路的沉重呼吸在我的血管里流淌。

是不是只有经历过,远离了那些肮脏、艰苦的生活,我们才会如此怀念,如此珍惜?那些充满汗水和泪水的声音,那些熟悉的、质朴的画面……一个接一个……逐步地梦,胸口颤抖诗人。水果的质朴气息有时会激起人们对乡村的向往。诗人在哪里?买模拟买童年,买那是村庄的灵魂,是村庄真诚、朴实、质朴的根基,让他在人生的风雨中屹立不倒:生活很容易被拒绝/当我饿的时候我回到我的篮子里(乡下人)生活虽然清贫,但心灵却温暖,充满爱。

|

作家黄水英和已故诗人陈光贵。 |

由此可见,那些深入自我深处、爱的深处、对故乡的思念之情的词语,往往都是独立动词,表示主语的动作和状态。。动词交织成层层激昂、热烈、奔放的爱之暗流。正因如此,对故乡的热爱、对故乡的怀念,并非只是静止的情感记忆,而是始终悸动、呜咽、激荡,让我们体会到诗人对故乡的爱从未消逝,从未沉睡,而是始终处于运动、奔腾、燃烧、鲜活的状态。当诗人呼唤故乡的名字时捆绑,是被迫,待定拧紧……于是,一切始于一种自愿的、极度深情的奉献。另一方面,像摩擦一样密集的动词频率,让乡村的情怀更加升华。流淌到另一个空间,面对新的生活,戴着口罩的城市生活,砧板般的舌头,对乡村的热爱依然深沉,在心中燃烧。

陈光贵的诗歌,是不断点燃火焰、提炼酵母、检验生活的过程的结晶。他用层层独立的动词,创造出一种源泉,一种既强烈又独特的乡村意识。可以说,在这种耳熟能详、记忆深刻的体裁中,他的诗歌也不要用别人的舌头说话