中亚成为世界“肚脐”!

(Baonghean) - 上周,国际关系轴心继续呈现多变态势,焦点集中在中亚地区。伊朗继续成为与西方尚未完成谈判的“热点”,而这片苏联解体的国家群则成为印度和中国在亚洲角逐的共同目标。

印度欲“开辟通往中亚的道路”

7月6日星期一,印度总理纳伦德拉·莫迪开启了中亚之行,旨在扩大印度在国际舞台上的影响力和形象。上周在俄罗斯乌法举行的金砖国家峰会也是莫迪棋盘上的重要一步。

|

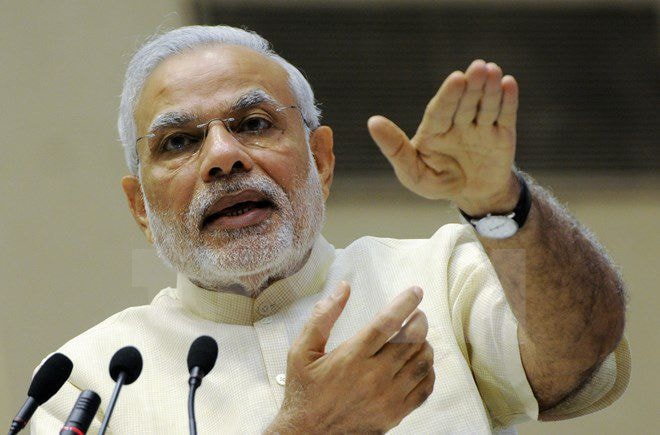

| 印度总理纳伦德拉·莫迪。 |

首先值得注意的是,这是印度领导人首次访问乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。1991年苏联解体后,印度对这些地区的关注也显著下降,转而优先考虑自身正在崛起的经济。此后,美国成为印度外交政策的重中之重,这一点在2000年莫迪领导的印度人民党上台后尤为明显。“重启”与上述五个中亚国家的关系是否是印度下一步的必然举措?尤其是在印度在亚洲的竞争对手中国也并未忽视该地区的背景下。目前,中国与上述地区的贸易额已突破500亿美元大关,远超印度的14亿美元。

7月7日(周二),莫迪先生访问了乌兹别克斯坦——中亚人口最多的国家,拥有3100万人口;随后,他于7月8日(周三)访问了哈萨克斯坦——最富裕的国家(人均GDP达到13600美元),其面积也几乎与印度相当。在访问这两个国家时,莫迪先生提到安全问题是双方团结一致、加强合作的理由:“我们生活在不稳定的边界上,毗邻极端主义和恐怖主义的摇篮。因此,我们应该加强国防和安全领域的合作,凭借我们共同的价值观打击恐怖主义。” 显然,他指的是阿富汗和巴基斯坦的局势,这两个国家在地理上将印度和中亚分隔开来。

他还强调了中亚和印度的文化共通性,例如“理解、孝道、同情、爱、奉献和拒绝极端主义”等价值观。在哈萨克斯坦阿斯塔纳大学,他宣称:“中亚对印度和伊斯兰文明产生了影响。”令人惊讶的是,一个在印度民族主义氛围中成长起来的人,竟然会援引自己的“伊斯兰传统”来表达与东亚国家更加亲近的愿望。更进一步的历史背景是,这也是统治印度300多年、直至英国殖民征服的莫卧儿王朝的起源地。

莫迪先生不仅在口头上表达了自己的愿望,还通过具体行动表达了自己的愿望,例如与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署了关于双边信息交流、军事训练和联合参与联合国维和行动等多种合作方式的临时框架协议。同时,双方还探讨了加强核能和燃料能源领域的合作——这正是中亚这样一个资源丰富地区的优势所在。

新德里甚至想更进一步,加入阿奇哈巴德协议——将天然气从土库曼斯坦经伊朗输送到阿曼湾。这对于印度20年来珍视的港口战略至关重要,使其能够无需经过敌对国家巴基斯坦的领土即可进入中亚。但这仍然只是短期战略,从更宏观的角度来看,印度的真正目标是与中国竞争——中国正在积极扩大其在世界的影响力,中亚也不例外。

伊朗与六国加一再次延长最终协议

这样,7月10日伊朗核问题最终协议的最后期限就被推迟到了7月13日。然而,这也意味着在达成协议的过程中可能会遇到额外的障碍,比如来自美国国会的障碍。

|

| 7 月 7 日,伊朗与 P5+1 集团谈判代表在奥地利维也纳举行会议。 |

7月9日星期四,美国国务卿约翰·克里表示,美国及其“六大常任理事国”伙伴国无意就一项需要他们对伊朗做出让步的协议做出妥协。作为回应,伊朗最高领导人的一位高级顾问也强调,必须尊重伊朗的“红线”。

理论上,达成协议的最后期限是7月10日午夜。但如果未能在早上6点前达成最终决定,共和党主导的美国国会将有60天的时间审查提交的协议,而不是之前的30天。奥巴马政府完全有理由担心,将批准期限延长一倍可能会导致整个协议被推翻。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引高级顾问阿里·阿克巴尔的声明称,尽管美国谈判伙伴面临最后期限,但伊朗仍保持相对强硬的立场。伊朗指责美国国务卿的言论助长了“美国对伊朗的心理战”。

“我们来这里是因为我们认为我们能够取得真正的进展,”美国国务卿约翰·克里表示。“我们并不着急,也没有任何压力。”这意味着国会在30天内审查该协议的可能性几乎为零,面对这种情况,华盛顿的耐心将受到考验,但不会无限期地受到考验。“如果不能做出重要决定,我们绝对愿意放弃谈判进程,”克里先生没有具体说明等待期会持续多久。

“不着急”似乎是双方在谈判桌上经常使用的表述,用来表明自己的立场,与对方“保持势头”。伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫在推特上也发表了类似声明:“我们正在非常努力地工作,但并非抱着不惜一切代价达成协议的心态。”一位不愿透露姓名的伊朗高级官员也向媒体透露,在最后关头,西方是未能按时达成协议的主要责任人:“突然之间,每个国家都设定了自己的红线。英国有自己的要求,美国有自己的要求,然后是法国、德国……”

然而,西方领导人在最近的声明中不断对谈判进程做出积极表态,并表示相信未来几天就能达成协议。或许,这才是他们应该共同努力的目标,因为在两周内,伊朗和“六加一”核协议已多次延长最后期限——这日益削弱了国际社会对谈判进程能否完全成功的信心。如果谈判进程最终达成,公众舆论是否一定不会质疑这份“毫无成果”的协议的有效性?

朴英

(据《世界报》报道)