张光恕:“倚着诗站起来”

(Baonghean)-“回想当时,我仿佛看到自己就像南高故事里的人物一样,住在简陋的房子里,妻子整天忙碌,猪叫孩子哭,自己却身无长物,无力帮助别人,新的诗意构思也被生活的重担压得喘不过气来……”然而,那种艰难困苦的处境,加上命运的不公,让他更加执着于写作,站在生活隐秘的角落里,看到了那么多的爱与希望……

乂安文艺协会组织代表大会那天,在人头攒动的大厅里,我第一次见到他。他步履蹒跚,步态僵硬,灰白的头发下,面容憔悴,显得格外“醒目”。一位诗人向我介绍他:“这就是诗人张光恕。”我们开始了简短的交谈。虽然他很安静,但我足以感受到他那娇小、摇曳的身影背后,隐藏着对生活的热爱和对创作的渴望。他邀请我们“一起来听听琼立的涛声”,眼神里闪烁着热情……

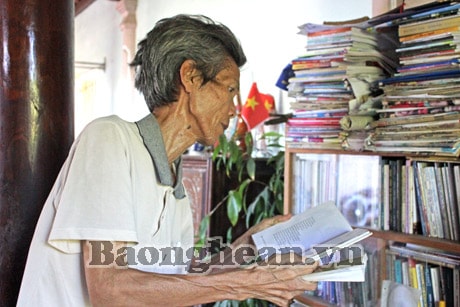

于是,在一个阳光明媚的午后,我们来到了他家的小渔村。渔村引以为傲的是,在沙滩与海浪之间,一朵“诗歌之花”悄然绽放。他小屋里最大的、最珍贵的财产,就是书籍。他不能坐着接待客人,而是站着,倚着椅背或书架聊天。30年来,他那些或诙谐、或天真,或深邃、或激昂的诗歌,都是用那种姿势写成的:站着。有时,他一站就是5个小时,一转身,浑身都疲惫不堪。

他谈到自己对文学的热爱,即使头发花白,也依然显得生机勃勃。文学帮助他度过了人生中的许多风风雨雨、苦难和磨难。出生于11个孩子的家庭的男孩秋南,常常用文字的世界战胜饥饿和寒冷。

1966年至1967年,张光恕读中学期间,曾创作多首诗歌,发表于《少年先锋报》。这在村里实属罕见,因为村里的孩子宁愿出海捕鱼也不愿上学。长大后,他的兄弟们参军了,而张光恕则留在家中参加民兵和游击队。当时,琼立村是美国侵略者最凶猛的目标之一,因为它面朝大海,靠近拉克港,上方是黄梅车站,而这些地方都是敌人经常集中“轰炸”的地方。

改变张光恕人生的那场意外,正值他满怀梦想和抱负的青春岁月。1972年,他在一片深田里不小心踩到了炸弹碎片。当时战火纷飞,医疗条件匮乏,伤口感染肿胀,需要几个月才能愈合。然而,伤口刚愈合,他的膝盖和臀部就患上了关节炎,疼痛僵硬,无法站立、坐下或行走。

张光恕年轻时身体健康,一场意外后卧床不起。“那时候,我很绝望,极度悲观,已经绝望透顶了。躺在原地,不知道该去哪里,不知道未来该怎么办……那段时间,不仅身体上痛苦,精神上也十分煎熬。我想到了死,因为我不知道该如何活下去。但后来,我想到生我养我的父母,他们对我寄予厚望,觉得活着很难,死却很容易,很懦弱。”于是,求生的本能,在绝望的谷底里活下去的欲望,突然强烈地涌上心头。

在越德医院卧床一段时间后,他被转入中央传统医院,该医院随后被疏散到河北(现北江省)接受针灸治疗。在一动不动地躺了三年之后,张光恕终于站了起来。那段时间,他依然在写诗。他确实“抱住一首诗,站了起来”(冯君)。他一生中感人的爱情故事,就源于当时疏散的传统医院……直到现在,对他来说,遇见妻子的那天仍然是他生命中最美好的一天。他缓缓地说,他仍然记得她当时的眼神,记得她来探望一位正在治疗的亲戚时,与他不期而遇时那惊讶的眼神。一位年轻的书生,蜷缩在床角,仿佛在躲避所有的目光,所有的询问。女孩就这样来到他身边,带着好奇、同情,以及后来所有的爱与敬意。

倪姓女孩的父母出于种种原因,坚决反对女儿嫁给一个来自义安的残疾人。而他本人也比任何人都更理解这一点。然而,这个看似柔弱的北方女孩,凭借着她坚定的决心,说服了父母和亲戚。倪太太放弃了在河北技术学院的学业,前往义安当儿媳。

1977年,张光恕已经能走路了,但还不能像正常人一样坐着。两人结婚后,父母为这对小夫妻搭起了临时住所。从此,妻子外出务工,丈夫体弱多病,留在家中,但疼爱妻子的辛勤劳动,尽力帮助她。每天早上,妻子出门前,都会舀出几大罐水,放在丈夫家浇菜、除草。除了屋外的五亩稻田,他还在家里种植蔬菜、苤蓝和卷心菜,到了收获的季节,妻子就把它们拿到清化省静嘉县宜山市的通市场和康市场去卖。她还酿酒,用酒渣喂猪……

他半开玩笑半认真地说:“那时候回想起来,我感觉自己就像南高故事里的人物一样,住在简陋的房子里,妻子整天忙碌,猪在哭,孩子在哭,我自己又残疾,帮不上什么忙,新的诗意想法刚刚冒出来,但生活的重担却压得我喘不过气来……”。生活艰难,贫困,入不敷出,但每逢空闲时间,张光恕都像有股冲动在写作。他总是把纸笔带在身边,形影不离。白天,他辛勤地工作,但到了晚上,小家庭仍然聚在一起读他写的诗。奇怪的是,他的诗就像新鲜的绿色汁液,总想溢出对生活的热爱,正如他曾经写道的:“生活有很多苦涩,但诗歌的灵魂依然温暖”。

他相信,世间万物的诞生都蕴含着某种意义。即使是自身的不幸,在他看来,似乎也帮助他更深入地审视人性的境况,帮助他懂得如何在周遭的万物中发现美与喜悦。如果我们不懂得驻足、享受和反思,那将是多么遗憾。一切都不是偶然的,哪怕是一轮明月,一艘午后的小船,一粒沉甸甸的稻米,在风中轻声细语。他谈到他的妻子——一位为他奉献了一生的北方妻子,“是她彻底改变了我的生活”。难道上帝真的赐予了他最美好的事物——她的爱,让他可以依靠,让他了解,让他渴望握笔吗?温暖的家庭是驱动力,也是张光恕在作品中探讨的主题之一。

张光恕和他的作品。

此外,他的诗也多描写春天,描写生活中的朴素事物,尤其多为儿童创作。虽然他的“主观境遇”较为不利,需要付出很多努力和奋斗才能克服,但他的诗中却少有悲叹、怨天尤人的词句,没有悲痛的痛苦,而是单纯、明亮,充满着信仰和爱。

他年轻时曾为《年年风报》撰稿。成年后,甚至年老,他仍然创作儿童诗和风趣幽默的短篇小说。这源于他对孩子的热爱,也源于个人原因:“至今为止,我一直关心并希望鼓励孩子们养成阅读习惯,经常买书报给他们读。但琼立村就像一块伸入大海的土地,与琼琉县(以前)的其他乡镇隔绝,因此成了一个偏远地区,书籍和报纸很少到达那里。我不得不编故事给孩子们听。编故事成了习惯,而这些编出来的故事变成了寓言、诗歌……”

他定期将自己的作品和文章投稿给报社发表。张光恕是多家报社的定期撰稿人:《少年先锋报》、《越南富翁报》、《塔奇宋林报》、《万和义安报》、《报义安报》……这也是一种额外收入的方式,但最重要的是,这能满足他对写作和写作的热情。

1992年加入乂安文艺协会,与热爱写作的朋友们有了更多交流互动的机会。至今,他已出版三本诗集:《月之恋》(1999年)、《行走的果盘》(2004年)和《猫小姐》(2010年)。他获奖无数,包括:乂静文艺协会奖(1991年)、《儿童报》(1994年)、《乂安报》(1996年)、《松林杂志》优秀诗歌奖(1998年)、《少先队报》(2000年)、胡春香文学奖(2005年)。

至今,张光恕依然坚持读书读报,不断超越自我,不让自己迷失于当下的境遇,也未必能满足新生活的诉求。他相信诗歌是他的情感,但并非简单的情感,而是要懂得去发现新的事物。他依然觉得自己不老,依然年轻,依然对生活敏感。似乎诗人的灵魂,无论过了多少个春秋,都永远年轻!

离开时,握着这位用罕见的努力写下无数作品的人瘦骨嶙峋的手,我们永远记得他关于生命意义的话语,也记得他从充满酸甜苦辣的人生中提炼出的深刻话语:“我很弱小,我不能做任何沉重的事情,我只希望为社会做点贡献,也希望活得更好。我吃过很多亏,也经历过很多不如意,所以我更加热爱、珍惜和体谅生活。这样的生活很美好,值得一过……”!

水荣-胡莱