为什么许多人在受到电话威胁时会“落入陷阱”?

当听到“警察”说他参与贩毒集团时,该男子立即登录虚假链接进行“申报资产”,损失了近15亿越南盾。

河内警方称,4月底,该男子称接到“岘港市警察局”的电话,告知他参与贩毒团伙,已被拘留6个月。“警察局”还给他发了一条链接,要求他“登录账户申报资产,以便调查资金来源”。出于担心,他轻信了对方的说辞,并按照对方的指示操作,在核实资产时发现近15亿越南盾不翼而飞。

两周前,河内一位老人也报警称,他的账户被盗了50多亿越南盾。一个陌生人又故技重施,打电话告诉他“与一桩正在调查的案件有关”,要求他提供银行资产以作核实。他们运用各种心理战术,制造混乱,最终成功盗取了受害者的所有资金。

这只是犯罪分子利用受害者恐惧心理窃取钱财的众多案件中的两起。当局表示,这类诈骗行为已持续多年,最近更是“雨后春笋般涌现”,手段也更加精妙。

据公安部统计,2022年一季度,国内警方破获网络诈骗、侵占财物案件372起,其中多起冒充司法机关的案件。

|

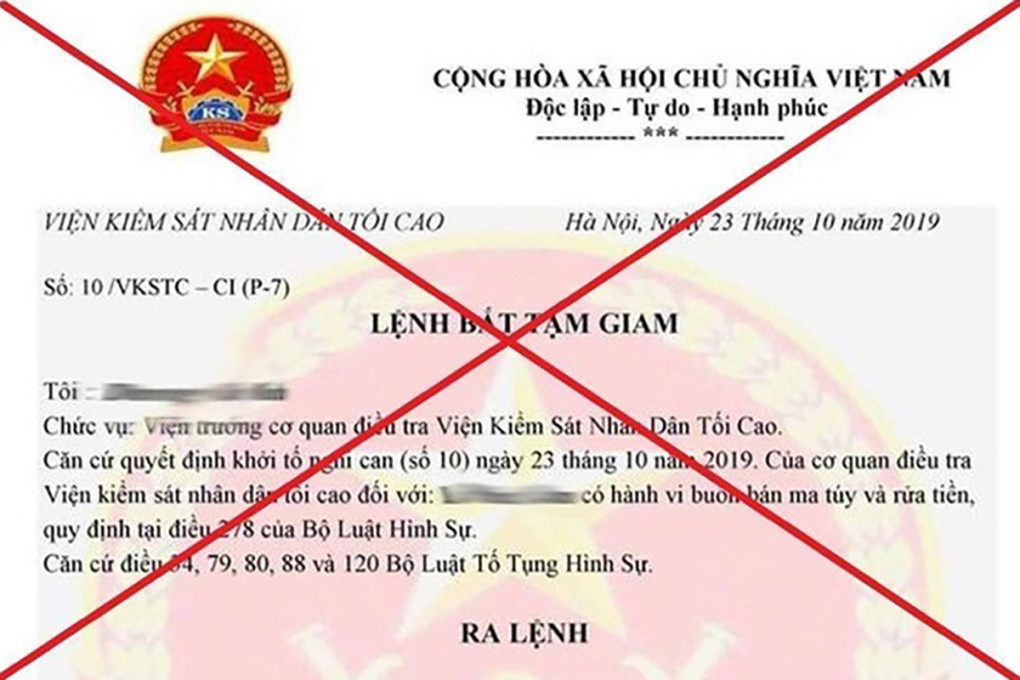

| 坏人伪造的逮捕令,用于恐吓受害者。图片:警方提供。 |

河静省公安厅网络安全与高科技犯罪预防局社会治安预防组副组长黄文伟高级中尉分析称,冒充者会用各种伎俩来欺骗民众的信任。通常情况下,听到有人自称是警察、法院、检察院……的警员,大多数人都会产生一些信任感。但听到几句话,以为对方是在和“执法部门的人”说话,听者就会产生需要洗清罪名的心理,想要解释自己拥有的巨额资金是合法的。

对于不了解法律程序的人来说,“调查机构”这个词很容易让人焦虑,光是听到就让人“冒汗”。意识到这一点,骗子们一旦被引诱上当,就会把成员分成不同的角色,比如警察、法院官员……不断打电话施压。这样做的目的是让受害者更加焦虑,脑子里充斥着各种模糊的想法,根本没时间或根本不去想去核实他们编造的威胁信息。

有些人因为害怕名誉受损,不敢告诉亲朋好友而受到威胁。有些人也过于自信,认为自己不会轻易上当,默默地按照骗子给出的步骤操作,“看看他们会耍什么花招”。然而,Vy 高级中尉表示,大多数人最终都会失去控制,陷入骗局,因为骗子更有组织、更狡猾。

黄文威高级中尉在会见一些冒充司法人员的嫌疑人时表示,他们行事诡计多端,采用“渔网式”作案手法。他们每天会给100到200人打电话,但只要有一个人“落入陷阱”,就算成功。他们还会非常小心地隐藏身份和背景,一旦被抓,他们总是“试探胆量”,过好几天才会招供。

此外,上述组织聚集了信息技术水平极高的成员,他们知道如何创建类似大型银行界面的网站来引诱受害者。当“受害者”在他们创建的网站上创建账户并转账时,他们会意外泄露自己的密码和一次性密码。

据有关部门介绍,打击此类犯罪的困难部分源于受害者自身。许多人感到羞耻、害怕,不愿报案,有时即使警方联系,他们也会躲避,并试图删除相关数据。

警方建议民众,接到冒充司法部门人员的威胁电话时,不要惊慌。收到威胁信息时,应进行具体核实,致电国家机关核实,切勿通过网络或电话进行操作。如有可疑,应致电就近的警察局报案。

此外,为了避免“麻烦”,人们在网上购物时不应在社交网络、电子商务网站上透露个人信息,并拒绝听从陌生人的安装说明、登录应用程序等请求……

“每个人都需要警惕任何来自陌生人的威胁或诱惑电话,不要等到牛走了才建棚户区,”维高级中尉说道。他还补充说,打击冒充执法机构的诈骗团伙并非易事,因为许多案件都带有国际色彩,嫌疑人使用高科技手段,并将服务器设在国外。一旦被抓获,为受害者追回资产也非常复杂。