Comment la réunion secrète de Ben Laden il y a 30 ans a-t-elle changé le monde ?

(Baonghean.vn) - En août 1988, neuf hommes se sont réunis chez Oussama Ben Laden à Peshawar, au Pakistan, pour former un groupe qui allait jouer un rôle déterminant dans l'évolution de l'Amérique du début du XXIe siècle. Ils ont baptisé ce groupe Al-Qaïda, qui signifie « base » en arabe.

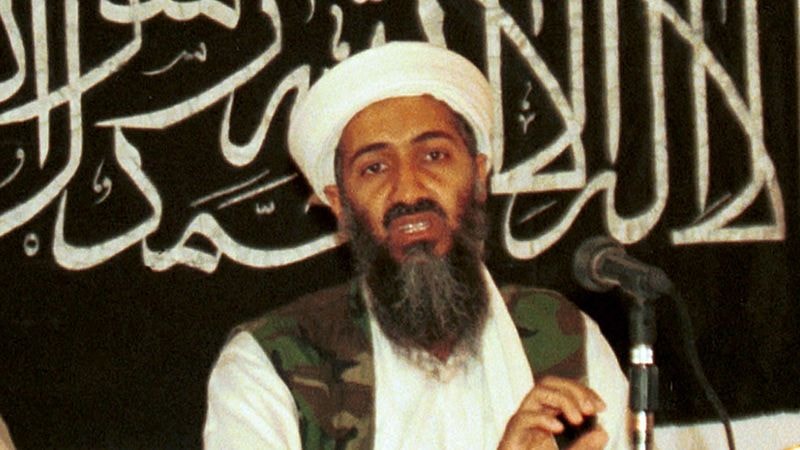

|

| Oussama Ben Laden lors d'une conférence de presse à Khost, en Afghanistan, en 1998. Photo : AP |

En raison des activités terroristes de ce groupe, les États-Unis ont été témoins de l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur leur sol, sont entrés dans une guerre qui dure depuis 17 ans, ont dépensé environ 2,8 billions de dollars pour se défendre contre les attaques et ont vu leur politique changer de manière fondamentale jusqu’à aujourd’hui.

Après cette première réunion, les archives d’Al-Qaïda indiquent que « les opérations d’Al-Qaïda ont commencé le 10 septembre 1988 », il y a exactement 30 ans.

Il y a 20 ans, un jour d’août, il ne faisait aucun doute qu’Al-Qaïda avait l’intention de lancer une guerre mondiale contre les États-Unis lorsque le groupe a bombardé les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, tuant 224 personnes.

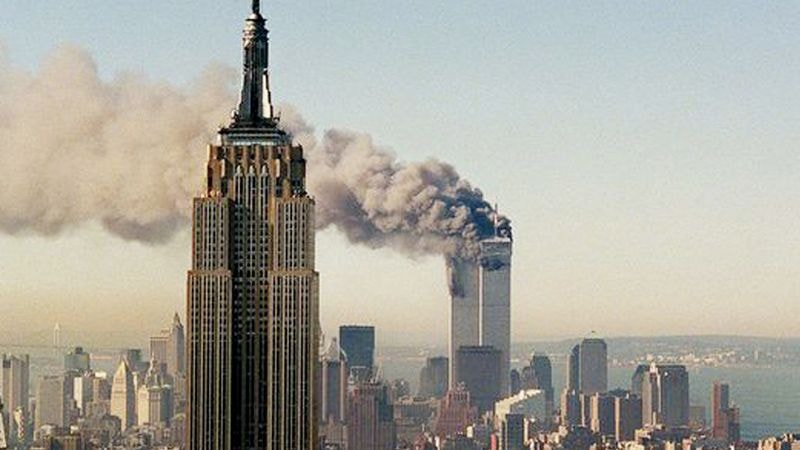

Il y a dix-sept ans aujourd’hui, Al-Qaïda coûtait la vie à 2 977 personnes aux États-Unis.

Dans ce contexte de violence historique, quelle est la menace que représentent les terroristes djihadistes pour l’Amérique aujourd’hui ?

Dans un nouveau rapport, New America constate que, depuis les attentats du 11 septembre, la menace djihadiste a radicalement changé.

|

| Le World Trade Center a brûlé le 11 septembre 2001. Photo : AP |

Éviter les autres attaques

Depuis ce jour, il y a 17 ans, Al-Qaïda n'a pas réussi à perpétrer d'attentat meurtrier aux États-Unis. Aucune organisation terroriste djihadiste étrangère non plus.

Cela témoignait du grand succès des efforts américains en matière de lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre. Peu d'analystes, dans les mois et les années qui ont suivi l'événement, avaient osé prédire que l'Amérique parviendrait à éviter avec autant de succès les attentats.

Grâce aux efforts des forces de l'ordre, du renseignement et de l'armée, ainsi qu'à une plus grande sensibilisation du public, la menace qui pèse sur le territoire américain est désormais bien moindre qu'elle ne l'était le 11 septembre. Cela s'est fait au prix de dépenses se chiffrant en milliers de milliards de dollars, de mesures de sécurité sans précédent dans les aéroports et autres lieux publics, et d'un débat public sur l'immigration et le maintien de l'ordre.

Pourtant, les États-Unis sont confrontés à une menace djihadiste nouvelle et différente : des individus motivés par l’idéologie djihadiste, mais non dirigés par une organisation terroriste étrangère. Selon une étude de New America, ces individus ont perpétré 13 attentats aux États-Unis, tuant 104 personnes et en blessant 11 autres.

La montée en puissance de l'État islamique (EI), groupe dissident d'Al-Qaïda, a accru cette menace. Les trois quarts des personnes tuées par des extrémistes djihadistes aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001 l'ont été depuis 2014, année où l'EI a proclamé son « califat ». Huit des treize attentats les plus meurtriers aux États-Unis depuis le 11 septembre ont eu lieu durant cette période, et sept étaient au moins partiellement motivés par la propagande de l'EI. En 2015, un nombre sans précédent de 80 Américains ont été inculpés de crimes liés au terrorisme djihadiste, la plupart motivés d'une manière ou d'une autre par l'EI.

Pourtant, même au plus fort de sa puissance en Irak et en Syrie, l’EI n’a pas mené d’attaques meurtrières aux États-Unis.

Alors que l'EI perd du terrain en Syrie et en Irak, la menace qui pèse sur les États-Unis s'est atténuée. Le nombre d'attentats terroristes djihadistes impliquant des citoyens américains a diminué chaque année, passant de 80 en 2015 à 100 en 2018. Fin août, seuls huit Américains avaient été inculpés de crimes liés au terrorisme djihadiste en 2018.

|

| Oussama Ben Laden (à droite) et son adjoint Ayman Al-Zawahri le 17 avril 2002. Photo : AP |

Combattants étrangers

Malgré les craintes généralisées concernant la menace posée par les « combattants étrangers » – des Occidentaux qui rejoignent l'EI et d'autres groupes à l'étranger –, peu d'Américains ont réussi à rejoindre l'EI. Et encore moins ont pu rentrer chez eux. On ne connaît qu'un seul cas documenté d'Américain ayant combattu en Syrie ou en Irak et ayant fomenté des violences après son retour aux États-Unis, et aucun de ceux qui sont rentrés n'a réellement perpétré d'attentat.

Mais les Américains ne doivent pas présumer que la menace disparaîtra avec la chute de l'EI. Cette leçon a été tirée du cas de Sayfullo Saipov, un Américain d'origine ouzbèke de 29 ans qui a tué huit personnes lors d'une attaque au camion sur une piste cyclable de Manhattan en octobre 2017, le mois même où la capitale autoproclamée de Raqqa a été libérée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les États-Unis.

En réalité, le défi terroriste djihadiste auquel sont confrontés les États-Unis pourrait ne pas être uniquement motivé par l'idéologie djihadiste. De nombreux attaquants djihadistes ont des problèmes personnels, notamment des antécédents de violence non politique et des problèmes de santé mentale, et certains semblent influencés par diverses idéologies autres que le djihadisme.

Les États-Unis sont également confrontés à la menace de violences publiques motivées par des idéologies autres que le djihad, notamment la violence d’extrême droite, qui a fait 73 morts depuis le 11 septembre.

|

| Photographie du Pentagone prise deux jours après l'attentat du 11 septembre. Photo : Internet |

Que devrait faire l’Amérique ?

Selon CNN, il est déconseillé de poursuivre l'approche antiterroriste centrée sur l'immigration proposée par l'administration Trump et l'interdiction de voyager que le président américain aurait dû lever. La menace qui pèse aujourd'hui sur les États-Unis est « interne » et ne résulte pas d'une intrusion extérieure.

Ce que l’Amérique doit faire, c’est profiter de l’occasion qui se présente, alors que l’EI perd du territoire en Syrie et en Irak, pour réévaluer et répondre aux questions fondamentales sur son approche de la lutte contre le terrorisme.

L'administration Trump n'a pas rendu publique sa stratégie antiterroriste, et les États-Unis continuent de mener la guerre en vertu d'une autorisation de recours à la force militaire (AUMF) vieille de 17 ans ; la référence à Daech, un groupe dissident d'Al-Qaïda dont de nombreux membres n'étaient pas encore nés ou étaient enfants au moment des attentats du 11 septembre, reste une question ouverte. L'administration Trump devrait publier une stratégie antiterroriste, et le Congrès devrait adopter une autorisation actualisée de recours à la force militaire.

L'administration Trump aurait apporté des changements majeurs à sa politique en matière de frappes antiterroristes, en décentralisant l'autorité vers les commandants et en abandonnant l'exigence selon laquelle les cibles représentent une « menace imminente » pour le peuple américain. L'administration devrait publier de nouvelles directives sur les frappes, à l'instar de l'administration Obama qui a publié les Orientations présidentielles sur les frappes antiterroristes.

|

| L'administration Trump continue de chercher à freiner l'immigration en provenance des pays musulmans. Photo : AP |

Les États-Unis ont consacré 2 800 milliards de dollars à la lutte antiterroriste, y compris aux guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie depuis le 11 septembre – soit environ 15 % des dépenses publiques sur la même période – et n'ont pas systématiquement justifié ces dépenses. Les États-Unis devraient procéder à un examen et à un audit de leurs dépenses antiterroristes depuis le 11 septembre.

Il sera essentiel de s’attaquer à ces questions fondamentales car, malgré la perte de territoire, l’EI et même Al-Qaïda continuent de démontrer leur capacité à renaître, en grande partie grâce à l’instabilité persistante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L'EI a mené cinq attaques en Europe depuis 2014, tuant plus de personnes que les djihadistes n'en ont tué aux États-Unis depuis le 11 septembre.

L'aviation reste une cible prioritaire. L'EI a tué 224 personnes en posant une bombe sur un vol reliant l'Égypte à la Russie en octobre 2015.

L’utilisation accrue de drones par les groupes terroristes et le choix de véhicules pour s’écraser sur les routes par de nombreux groupes montrent le « potentiel d’innovation » des ennemis terroristes de l’Amérique.

Plus d'un quart des Américains sont trop jeunes pour se souvenir des attentats du 11 septembre, et un Américain sur cinq n'était même pas né lorsqu'ils ont eu lieu. Pourtant, ces attentats continuent de façonner en grande partie le fonctionnement de l'armée, des services de renseignement et des forces de l'ordre américains. Et ils continueront d'influencer profondément la politique américaine.