Rappel du Jour de la Terre 2011

Le 22 avril est la Journée internationale de la Terre (aussi appelée Jour de la Terre). Inaugurée par M. Gaylord Nelson, ancien sénateur démocrate du Wisconsin (États-Unis), le 22 avril 1970, elle a rassemblé 20 millions de participants. Aujourd'hui encore, cette journée est célébrée chaque année par une série d'activités telles que la plantation d'arbres, le ramassage des déchets et des actions pour un environnement propre.

Vous entendez parler du changement climatique sans cesse, mais vous pensez qu'il n'a pas vraiment d'impact sur votre vie. Détrompez-vous ! Des scientifiques mènent des recherches révolutionnaires sur les « points de bascule » climatiques de la Terre. Il s'agit de points où le climat va soudainement changer, entraînant de profonds changements dans la vie sur Terre. Ces changements sont étroitement liés, se produisent par cycles et sont influencés par les activités humaines. Les scientifiques ont identifié des signes évidents qui rendent difficile leur indifférence. Ces informations sont compilées et publiées sur le site web de Discovery.

La banquise arctique fond

La calotte glaciaire arctique, qui couvre plus de 14,8 millions de kilomètres carrés, fond plus vite que prévu par les scientifiques il y a un an. La calotte glaciaire de l'hémisphère nord est désormais devenue une île de glace, dont les glaces fondent à ses deux extrémités, la rendant indépendante des autres continents.

La glace est un miroir qui réfléchit le rayonnement solaire vers l'espace. Or, à mesure que la calotte glaciaire rétrécit, les océans sont contraints d'absorber davantage de rayonnement, ce qui entraîne une hausse des températures. Il en résulte des hivers plus doux et un rétrécissement accru des calottes glaciaires. Les scientifiques prédisent que d'ici 10 à 60 ans, il n'y aura plus de glace estivale en mer du Nord.

La calotte glaciaire du Groenland et la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental sont menacées.

Durant les mois d'été, la calotte glaciaire du Groenland (environ 2,9 millions de kilomètres cubes) fond et forme des lacs à sa surface. Les scientifiques ont observé que nombre de ces lacs disparaissent en une journée. Ils pensent que l'eau de ces lacs s'écoule vers le bas, lissant le fond des glaciers, accélérant leur écoulement vers la mer où ils se fragmentent rapidement en icebergs individuels, puis fondent dans la mer. De nombreuses zones de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental s'amincissent également rapidement. Dans le pire des cas, la fonte des glaces de ces zones pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de plus de 12 mètres au cours des 300 prochaines années.

Gaz à effet de serre provenant du pergélisol

Le pergélisol se trouve en Amérique du Nord, au Groenland, en Europe et en Russie. On estime que 1 672 millions de tonnes de carbone, soit plus du double de la quantité de carbone présente dans l'atmosphère actuelle, sont stockées dans la matière organique de ces couches. Lorsque cette couche de pergélisol dégèle, des gaz à effet de serre comme le CO₂ et le méthane s'échappent dans l'atmosphère. Les plantes vivant dans ces régions ne seront alors plus en mesure d'absorber et de métaboliser ces énormes quantités de gaz, ce qui accentuera le réchauffement climatique.

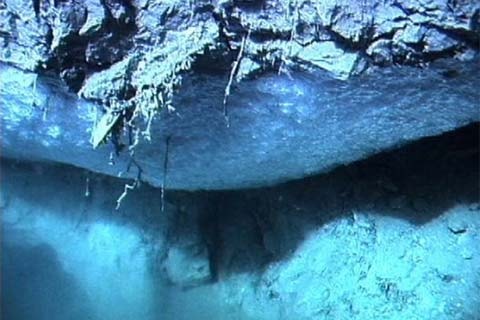

Hydrates de gaz s'échappant du fond de l'océan

Les hydrates de gaz (aussi appelés glace inflammable) sont des cristaux gelés d'un composé composé d'eau et de gaz naturels comme le méthane. On les trouve dans les couches sédimentaires à une profondeur d'environ 500 m ou plus sous le niveau de la mer. Lorsque ces hydrates de gaz s'échappent sous l'effet de la température ou d'autres collisions physiques, ils peuvent provoquer des explosions géantes dans l'océan et libérer du méthane dans l'atmosphère. Des études ont montré que dans l'histoire de la Terre, cette catastrophe s'est produite au moins deux fois : il y a 180 millions d'années et il y a 55 millions d'années, chaque fois en raison d'une température terrestre trop élevée.

Habitudes d'utilisation des combustibles fossiles

Les combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz naturel, le propane et le charbon sont largement exploités et utilisés par l'homme depuis des siècles. Ils servent à produire de l'électricité, à alimenter les appareils électroménagers, à alimenter les véhicules et à fabriquer d'autres produits tels que le plastique, l'asphalte, les cosmétiques, etc. Les scientifiques estiment que l'utilisation de combustibles fossiles (par combustion) émet environ 6,3 à 8,5 milliards de tonnes de CO₂ chaque année. Or, notre planète ne peut absorber et convertir que la moitié de ces émissions. Ainsi, l'atmosphère accumule chaque année environ 3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre.

Les forêts crient à l'aide

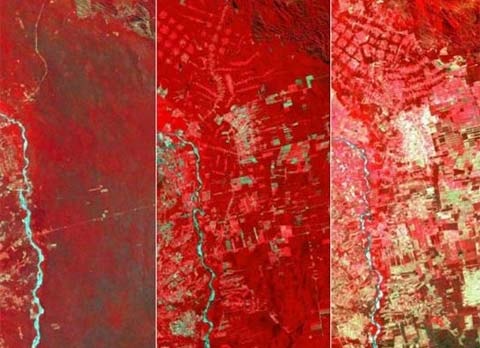

Images satellites du bassin amazonien prises en 1975, 1989 et 2001.

De gauche à droite, ces images montrent le processus d’urbanisation en cours dans la région.

anciennement jungle

Les forêts de notre planète ont une mission particulière : absorber et transformer le CO₂. Cependant, en raison de l'exploitation forestière incontrôlée, des activités agricoles et d'autres activités humaines, la superficie forestière mondiale diminue de jour en jour. Par exemple, la forêt amazonienne risque de disparaître d'ici 50 ans si l'homme continue de la détruire comme il le fait actuellement. L'Afrique, où 90 % de la population utilise des combustibles extraits des forêts, est le continent où la déforestation est la plus grave, avec un taux deux fois supérieur à celui de la planète. Conséquence naturelle : la disparition des forêts entraînera la disparition des « usines de traitement du CO₂ », et la Terre continuera de se réchauffer.

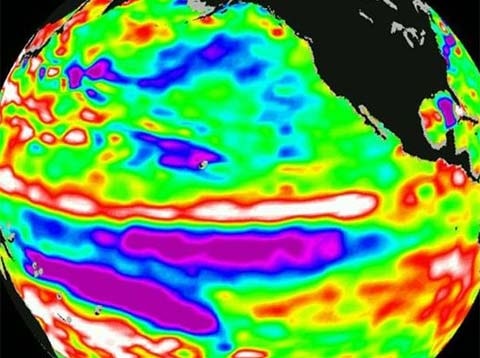

Le phénomène El Niño devient de plus en plus courant

Aujourd'hui, le terme El Niño désigne un réchauffement inhabituel des océans. Les épisodes El Niño se produisent généralement tous les 8 à 11 ans, avec des périodes plus courtes tous les 2 à 3 ans. Entre ces périodes de réchauffement inhabituel, le phénomène inverse se produit : un refroidissement des eaux océaniques, appelé La Niña.

Lorsqu'il apparaît, en plus d'affecter les activités de pêche, El-Nino provoque de graves catastrophes naturelles telles que de fortes pluies, des tempêtes, des inondations dans les zones directement touchées, ou des sécheresses et des incendies de forêt dans d'autres zones, provoquant de grandes pertes en vies humaines, des catastrophes socio-économiques et surtout des dommages environnementaux irréparables.

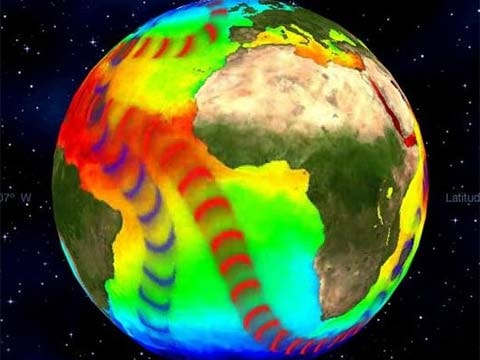

Les masses d'eau profondes évoluent

L'eau des grands fonds marins circule autour de la Terre comme un gigantesque tapis roulant. Les eaux chaudes de surface se dirigent vers le nord, dans l'océan Atlantique, où elles se refroidissent et s'enfoncent. Après refroidissement, elles se déplacent au large des côtes africaines, où elles se réchauffent à nouveau et remontent à la surface en dérivant vers les océans Indien et Pacifique. Les scientifiques prédisent que d'ici 100 ans, le réchauffement climatique perturbera la formation de ces couches profondes. Les importantes quantités d'eau de fonte des glaciers, combinées à la hausse des températures, modifieront profondément le fonctionnement des systèmes météorologiques, provoquant de profonds changements climatiques à l'échelle mondiale.

Les océans s'acidifient et perdent de l'oxygène

Les océans terrestres peuvent être comparés à des puits de carbone, car le CO₂ de l'atmosphère est absorbé par l'eau de mer. Par conséquent, compte tenu de l'importante quantité de CO₂ présente dans l'atmosphère actuelle, l'eau de mer s'acidifie de plus en plus. Cette acidification nuit à la vie des récifs coralliens et à celle des organismes marins en général, le plus grave étant la perturbation de la chaîne alimentaire. Avec le réchauffement des océans dû au changement climatique, la capacité de l'eau de mer à dissoudre le CO₂ diminuera, car ce gaz est moins soluble dans les eaux chaudes. Par conséquent, ce gaz à effet de serre s'accumulera de plus en plus dans l'atmosphère et continuera de provoquer des effets en chaîne.

Selon VietNamNet