Je me souviens du Têt il y a des années, lorsque j'ai rencontré l'oncle Ho

(Baonghean.vn) - Les années précédentes, en temps de paix, lorsqu'il recevait des groupes d'enfants, Oncle Ho passait de nombreuses heures avec nous, mais cette fois-là, nous ne pouvions rester avec lui qu'une demi-heure environ. Il nous donnait des conseils généraux, donnait des bonbons à chacun de nous, puis, pour des raisons de travail urgent, il nous disait au revoir.

Ce Têt, à Ty, j'étais élève de 6e, année scolaire 1964-1965, au lycée Ly Thuong Kiet. Ce printemps-là, à Hanoï, il faisait très froid : seulement 10 ou 11 degrés et il gelait. Les vacances du Têt furent donc prolongées jusqu'au 8 février (le 7 janvier selon le calendrier lunaire). Lorsque le soleil et la chaleur revinrent, nous retournâmes à l'école. Mais la veille, le 7 février 1965, les impérialistes américains bombardèrent massivement Vinh, Vinh Linh et Dong Hoi, déclenchant une guerre de destruction totale. Après la cérémonie d'ouverture, nous ne nous rendîmes donc pas à l'école, mais commencâmes à réparer les chars antiaériens qui étaient enterrés dans la cour de l'école depuis le 5 août 1964.

Le lendemain, les enseignants et les élèves de 7e année ont continué à creuser des tranchées et à construire des monticules, tandis que nous, les élèves de 5e et 6e années, sommes également allés à l'école, mais seulement pour monter dans la camionnette pour aller au Palais présidentiel.

À l'époque, avant la guerre, l'Union de la Jeunesse de la Ville organisait souvent des visites chez l'Oncle Ho pour les enfants de Hanoï, mais toujours en mai, en été, à la fin de l'année scolaire. Quant à nous, cette fois-là, en plein milieu de l'année scolaire, nous ne l'avions jamais fait. Et comme c'était soudain, l'école n'évaluait ni ne classait, toute notre classe, qu'elle soit excellente ou avancée, vivait un bonheur inattendu. Nous étions habillés comme tous les jours pour aller en classe, sans rien préparer ni décorer…

Le temps printanier était chaud et ensoleillé. Les roses fleurissaient avec éclat le long des allées. Nous, les 100 enfants de onze et douze ans, étions ravis et nous nous sommes installés dans le vaste jardin. L'espace silencieux du palais présidentiel était animé par le bruit de la foule d'étudiants courant, riant, jouant et chantant. La porte du palais, située sur la haute estrade, s'ouvrit également pour permettre aux enfants de gravir plus de vingt marches et de jouer dans le vaste hall dallé de marbre.

L'après-midi, nous étions réunis, alignés par deux, pour nous rendre à la maison sur pilotis. À cette heure-là, il était interdit de monter les escaliers de la maison pour visiter le bureau d'Oncle Ho, comme aujourd'hui. Nous étions assis sur les bancs de pierre réservés aux enfants qui entouraient la cour, attendant avec impatience de l'accueillir. Dix minutes plus tard, Oncle Ho arriva. Mais il ne descendait pas de la maison sur pilotis. Il revenait du Comité central du Parti. Le Premier ministre soviétique l'accompagnait. Il n'y avait ni gardes ni interprètes, juste Oncle Ho et son invité parmi la foule d'enfants qui acclamaient et se pressaient autour.

Je me souviens, lorsque le bruit des enfants s'est calmé, Oncle Ho a dit : « Désolé, la réunion a dû être prolongée, je suis donc rentré tard et je vous ai fait attendre. » Il nous a présentés au Premier ministre. Il a ajouté que, malgré le temps très court, le camarade Alexeï Nikolaïevitch Kossouguine souhaitait accompagner Oncle Ho au palais présidentiel pour rencontrer les enfants. Il a laissé l'invité parler. Le Premier ministre a parlé lentement et avec émotion, mais pas longuement. Je me souviens qu'à ce moment-là, ce n'était pas l'interprète, mais Oncle Ho qui nous a traduit directement les paroles sincères et intimes de l'invité soviétique s'adressant aux enfants vietnamiens presque au tout début de la résistance nationale contre l'Amérique.

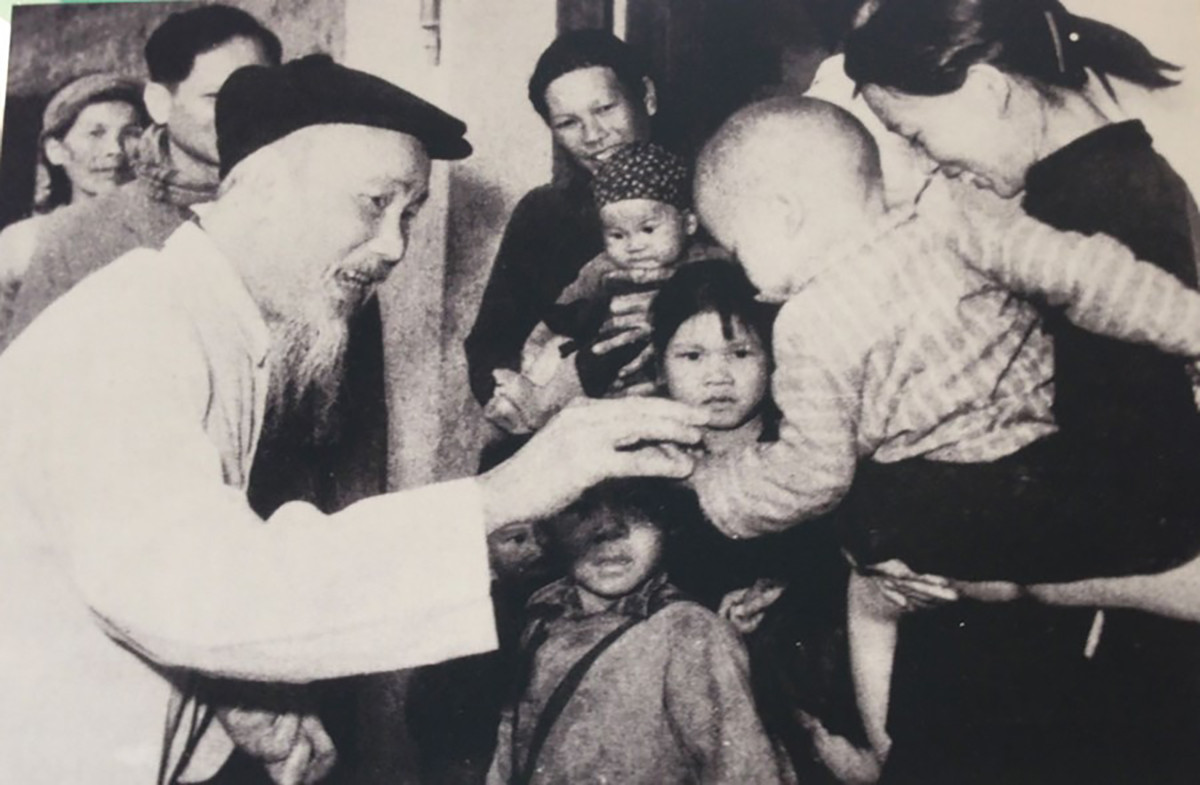

Les années précédentes, en temps de paix, lorsqu'il recevait des groupes d'enfants, mon oncle passait de nombreuses heures avec nous, mais cette fois-là, nous n'avons pu rester qu'une demi-heure environ avec lui. Il nous donnait des conseils généraux, donnait des bonbons à chacun de nous, puis, pour des raisons de travail urgent, il nous disait au revoir. Malgré sa hâte, mon oncle a quand même remarqué l'un de nous qui était blotti autour de lui : Nguyen Kim Thai, un camarade de classe qui s'asseyait à la même table que moi tous les jours.

Thai était orphelin et sa mère travaillait comme ferrailleuse. Sa famille était très pauvre, sans nourriture ni vêtements. De ce fait, Thai était petit, maigre, basané, vêtu de façon négligée et portait de vieilles sandales en caoutchouc. Mais peut-être parce qu'il se démarquait ainsi, ce matin-là, même perdu dans la foule de ses amis, Thai fut remarqué par Oncle Ho. Après avoir dit au revoir à tout le monde, Oncle Ho s'arrêta et parla gentiment à Thai seul à seul pendant un moment…

Après cette matinée inoubliable du 9 février 1965, nous, les élèves, avons dit au revoir à l'école Ly Thuong Kiet, à Hanoï et les uns aux autres, chacun de notre côté, évacuant vers la campagne. Bien des années plus tard, à la fin de la première guerre destructrice (1965-1969), nous avons eu l'occasion de nous revoir.

Le groupe d'écoliers qui avait eu la joie inattendue de retrouver Oncle Ho au dernier jour de paix, après quatre ans, était composé de jeunes hommes forts et courageux, animés d'une même détermination, unanimement prêts à partir à la guerre. Nguyen Kim Thai et moi étions de nouveau réunis, dans le même bataillon de jeunes soldats, la même compagnie, le même peloton. Un soir, alors que nous étions de garde ensemble, Thai me raconta qu'à l'époque, deux jours seulement après la visite de toute notre classe au palais présidentiel, il avait reçu des cadeaux de l'Oncle Ho : une veste en coton, un pull, une écharpe et une paire de chaussures. Le secrétaire personnel de l'Oncle Ho apporta les cadeaux chez Thai, au fond d'une ruelle de la pauvre rue Kim Ma.

Après quatre mois d'entraînement pour les nouvelles recrues à Bai Nai, nous avons été affectés à différentes unités. Thai, probablement grâce à ses excellents maths, a été affecté au corps des missiles, combattant sur le champ de bataille A.

Mon ami, Nguyen Kim Thai, est mort en décembre 1972, à Hanoï, lors des douze jours et douze nuits de bombardements américains au B52. C'était notre génération. La génération des combattants de Septembre 1969.

Quand je repense à 1969, je me souviens toujours d'un rideau de pluie blanche, d'un fleuve Rouge brûlant, immense et ondulant, déferlant lourdement comme s'il allait emporter ses deux rives. L'automne était une saison difficile, avec des pluies et des orages incessants. Chaque année, c'était pareil, mais il semblait que plus on s'enfonçait dans la guerre, plus la crue du fleuve Rouge était importante. Avant la pleine lune de juillet, c'était déjà très dangereux, puis plus dangereux encore. À la mi-août, les jeunes hommes et femmes de ma rue se sont mobilisés pour protéger la digue. Le jour de la fête nationale, le niveau de l'eau avait beaucoup baissé, mais nous avons continué de faire de notre mieux pour continuer à rehausser et à épaissir la section fragile de la digue à l'intersection des rivières Duong et Rouge. Ce n'est qu'à l'aube du 3 septembre que nous nous sommes relayés. Nous dormions tous les huit dans la cabane lorsqu'on nous a réveillés et mis dans une voiture pour retourner en ville. Nous sommes remontés dans la voiture et nous nous sommes rendormis…

Il était environ 6 heures du matin, notre voiture était sur le pont Long Bien. De chaque côté de l'unique pont traversant le fleuve Rouge, la foule était dense, les gens et les véhicules se bousculant, avançant lentement à chaque pas, à chaque tour de roue. Mais pas de klaxon, pas de sonnette de vélo, pas de voix, pas de rires ; on aurait dit qu'il n'y avait même pas un bruit de pas, malgré le flot ininterrompu. Visages mouillés par la pluie, yeux mi-clos, j'ai soudain compris que tous, tous, des milliers de personnes, sur les plus de deux kilomètres de pont traversant les eaux tumultueuses, marchaient et pleuraient, ou plutôt, pleuraient en silence, sans un bruit. Car le silence était total. Des gens marchaient de part et d'autre de la rambarde, les mains vides ou portant des fardeaux, des gens poussant des vélos, des gens debout sur les plateformes des camions, des gens assis dans des fourgonnettes. Des soldats. Des citadins. Des gens de la campagne. Marchant et pleurant, sous la pluie.

Les quelques personnes dans la benne du camion et le chauffeur dans la cabine étaient tous tombés du ciel. Pendant une semaine entière, nous sommes restés accrochés à la digue, pataugeant dans la boue et la terre, nous endormant dès que nous avions une pause. La pluie et les inondations nous isolaient de la radio et du monde. Pourtant, l'espace d'un instant, en voyant le chagrin simultané de deux grands flots de personnes marchant sous la pluie, nous avons immédiatement compris ce qui se passait.

« Oncle Ho… » murmura l'un de nous, hésitant. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous pensions, mais nous le ressentions tous avec certitude. Car pour nous, même en cette période de grande souffrance, une douleur aussi intense, profonde et universelle ne pouvait être due qu'à une seule cause au monde. À cet instant, une locomotive, sans wagons, traversant seule le pont, de Hanoï à Gia Lam, siffla soudain en passant devant nous. On pourrait dire que la locomotive laissa échapper un soupir. Je ne l'ai pas imaginé plus tard, mais c'était bien le cas, c'était un soupir, comme celui d'un être humain. Aussitôt, un remorqueur ancré quelque part du côté de Pha Den siffla à son tour. Puis, depuis la gare de Gia Lam, de nombreuses autres locomotives sifflèrent simultanément. Les sifflements rauques et douloureux résonnèrent sous la pluie…

La disparition du président Ho, cette immense perte, a uni plus que jamais le peuple, transformant le chagrin en force. En entendant ces mots, certains les trouveront peut-être littéraires et exagérés. Mais pour ceux qui vivaient au cœur de Hanoï à l'automne 1969, en entendant ces mots qui ressemblaient à des slogans, ils retrouveront clairement l'état d'esprit, la volonté, la détermination et le courage qui les animent, eux, leurs familles, leurs amis et leurs voisins ce jour-là.

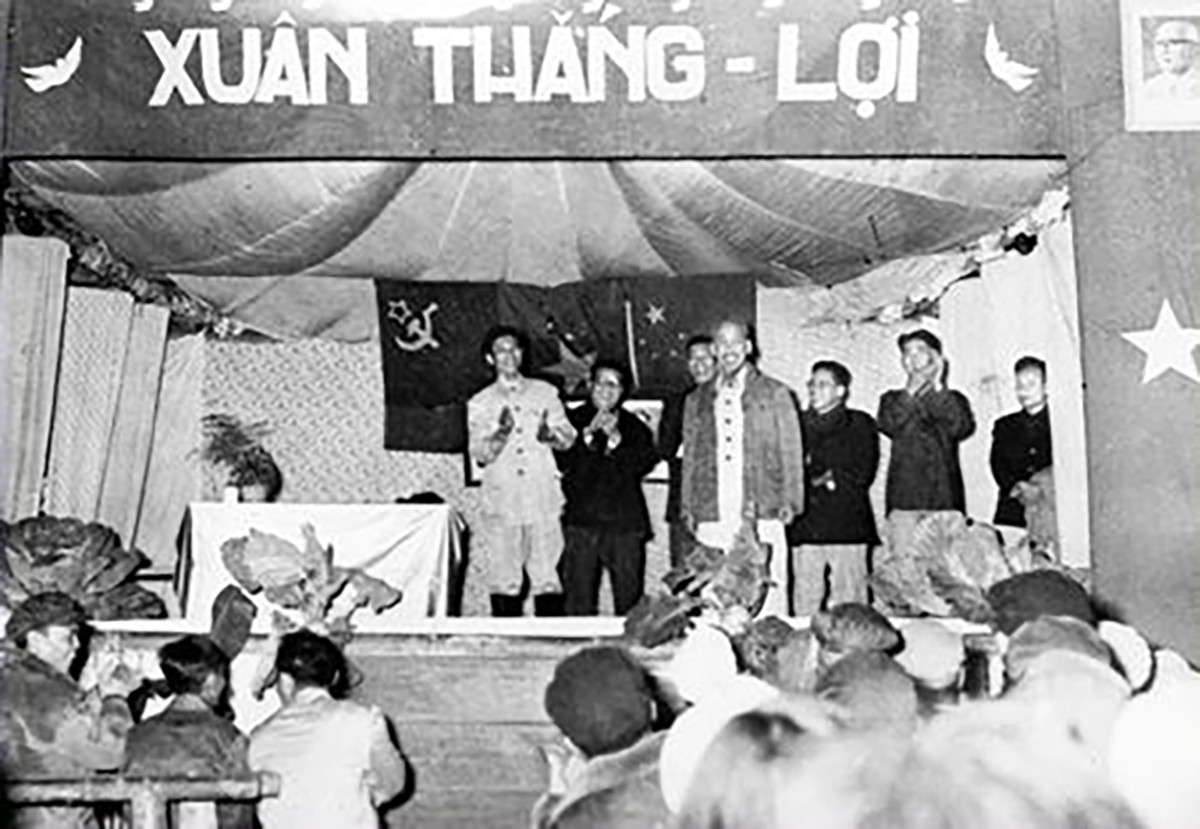

En septembre 1969, le rassemblement des nouvelles recrues, prévu pour le 7, a dû être reporté au 15. D'une part, nos frères souhaitaient rester à Hanoï pendant la semaine de deuil national afin de pouvoir nous rassembler avec tous à la salle Ba Dinh pour rendre hommage à Oncle Ho ; d'autre part, le nombre de jeunes volontaires pour l'armée a considérablement augmenté ces jours-là. Ils se sont engagés résolument, voulant partir immédiatement, refusant d'attendre la prochaine vague. Bien sûr, non seulement à Hanoï, mais dans tout le pays et dans chaque localité.

Les nouvelles recrues de cet automne formaient la promotion 969. Nombre d'entre elles étaient les fils cadets ou uniques de leur mère, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas admissibles au service militaire mais qui avaient néanmoins décidé de partir combattre. Dans notre bataillon de nouvelles recrues, à cette époque, certains camarades de classe avaient reçu des invitations pour intégrer des universités, tant au Vietnam qu'à l'étranger. Certains étaient déjà dans le train pour la frontière sino-vietnamienne et, à l'annonce de la mort d'Oncle Ho, ils en descendirent immédiatement et retournèrent s'engager dans l'armée.

Pour ceux d'entre nous, nés en 1950, 1951, 1952, engagés à partir de 1968 environ, si on leur demandait quelle année avait été la plus intense de leur vie militaire, ils répondaient tous 1972. Cependant, l'année la plus ardue et la plus dangereuse fut 1969-1970. C'était la période qui suivit Mau Than, que beaucoup appelaient aussi « la période qui suivit la mort de l'Oncle Ho ».

Jusqu'à présent, je me demande encore souvent : Comment, grâce à quoi, mon pays, mes compatriotes, mes camarades et moi-même pouvons-nous tenir bon, tenir bon pendant des jours et des mois qui dépassent de loin l'endurance humaine, puis vaincre, nous relever et nous élever, et enfin atteindre le jour de la Victoire totale, le 30 avril ?

***

Le matin du 30 avril 2023, le président Vo Van Thuong a eu une rencontre cordiale avec les vétérans du Front B3 du 3e Corps au palais présidentiel, ce qui m'a permis de visiter la maison de l'oncle Ho pour la deuxième fois de ma vie. Les précédentes fois où j'avais visité le mausolée, je n'avais pas pénétré profondément dans l'enceinte du palais présidentiel. Cette fois, après 58 ans, mes amis et moi avons gravi les 21 marches menant à la haute plateforme et franchi la porte grande ouverte du palais pour pénétrer dans l'un des édifices les plus sacrés et les plus nobles du pays.

21 marches de marbre, 58 ans. À l'époque, nous étions de jeunes soldats, foulards rouges autour du cou, gravissant joyeusement les marches. Aujourd'hui, nous sommes de vieux soldats aux cheveux gris, le cœur rempli d'émotions, gravissant ensemble, silencieusement et tranquillement. Chaque marche de marbre, chaque marche, représente des années, des étapes de la vie.

Un ciel printanier, des nuages hauts et clairsemés dérivent doucement. Dans le vaste jardin du Palais présidentiel, le vent tantôt s'apaise, tantôt s'élève comme l'apogée d'une chanson. Les années passent, la mer change, les étoiles changent, mais ici, la terre et le cœur des gens sont immortels sous l'ère Hô Chi Minh. Ensemble, nous écoutons du fond du cœur les paroles d'Oncle Ho, autrefois, en ce jour de printemps orageux de l'année du Serpent, conseillant et instruisant nos jeunes petits-enfants. La voix d'Oncle Ho, ma patrie du Centre, résonne à jamais dans la vie de notre génération, celle des « milliers de soldats marchant sur le chemin d'Oncle Ho ».