Le sommet de Busan a apporté une accalmie temporaire.

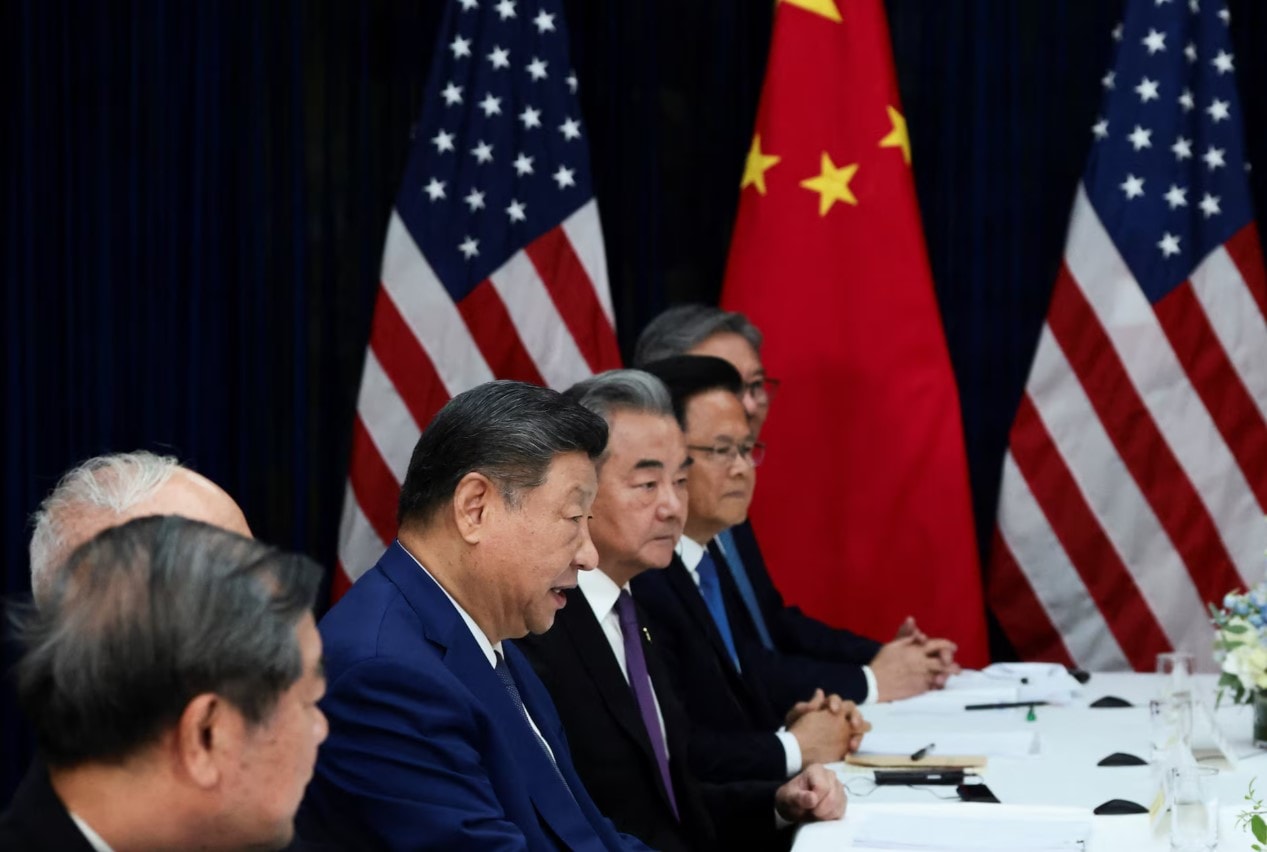

Cette semaine, le sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping s'est tenu à Busan, en Corée du Sud. Des signes évidents de désescalade étaient visibles : Trump a salué la rencontre comme un résultat « parfait » (12 sur 10) et Xi a évoqué un « consensus important ». Pourtant, les analystes restent prudents. Aucune déclaration conjointe n'a été publiée et les questions stratégiques fondamentales demeurent en suspens. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agissait que d'un accord de circonstance, d'un cessez-le-feu temporaire.

Réduire l'escalade des tensions.

La première rencontre en face à face depuis six ans entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales a duré environ 100 minutes, se terminant plus tôt que prévu. Elle a immédiatement donné un signe clair de désescalade des tensions, exacerbées par les mesures de rétorsion douanières et les différends relatifs aux terres rares. Le président Trump a annoncé sa visite en Chine en avril 2026. De son côté, le président Xi Jinping a qualifié cette rencontre de pas vers un « consensus important ». Bien qu'aucune déclaration conjointe n'ait été publiée, les deux parties ont évité toute déclaration pouvant être perçue comme un signe de faiblesse. Selon les observateurs, la brièveté de la réunion laisse penser que les préparatifs sur les points clés avaient été finalisés au préalable. Il est probable qu'un « accord-cadre très important » ait été conclu lors de la rencontre du 25 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, entre le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng.

L'accord conclu à Busan comprenait une série d'engagements réciproques clairs, axés sur l'apaisement des tensions économiques les plus urgentes. Du côté chinois, les engagements étaient très précis. Pékin s'est engagé à redoubler d'efforts pour stopper l'acheminement des précurseurs chimiques utilisés pour produire du fentanyl, un opioïde de synthèse mortel et une priorité absolue pour l'administration Trump dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Par ailleurs, la Chine a accepté de reporter d'un an l'application des restrictions à l'exportation de minéraux clés, notamment les terres rares, vers les États-Unis, supprimant ainsi un levier économique dont Pékin se servait. Autre engagement majeur : la reprise des achats de soja américain. Il s'agissait d'une victoire importante pour Trump, car les précédentes réductions des importations chinoises avaient fortement pénalisé son électorat rural. Selon le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, la Chine s'est engagée à acheter 12 millions de tonnes de soja d'ici janvier 2026, et 25 millions de tonnes par an pendant les trois prochaines années. Enfin, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il coopérerait avec les États-Unis pour « régler correctement les problèmes liés à TikTok », laissant entendre qu'un accord concernant la propriété de l'application aux États-Unis pourrait être imminent.

En contrepartie, les États-Unis ont également fait d'importantes concessions. La plus importante a été une réduction des droits de douane : le président Trump a accepté une baisse de 10 points de pourcentage des droits de douane sur les produits chinois, ramenant le droit de douane moyen effectif de 57 % à 47 %. Plus précisément, le droit de douane de 20 % applicable au fentanyl a été réduit de moitié, à 10 %. Par ailleurs, les États-Unis suspendent leur enquête menée en vertu de l'article 301 sur les activités maritimes et navales de la Chine, allégeant ainsi la pression juridique sur ce secteur clé à Pékin. Autre mesure notable : Washington suspend temporairement, pour une durée d'un an, les nouvelles restrictions relatives à la « Liste des entités », qui rendaient difficile pour les entreprises chinoises d'utiliser leurs filiales pour acquérir des technologies américaines interdites.

Au-delà des principaux engagements, les deux parties ont également convenu de suspendre temporairement les mesures de rétorsion tarifaires portuaires. Trump a par ailleurs affirmé sur le réseau social Truth Social que la Chine avait accepté d'acheter du pétrole et du gaz à l'Alaska, bien que des sources officielles aient indiqué par la suite que Xi Jinping n'avait fait qu'« exprimer son intérêt » pour participer à un nouveau projet de gazoduc de GNL dans cette région. Le silence observé sur plusieurs autres questions stratégiques a renforcé l'impression que la réunion de Busan visait avant tout à gérer la crise économique conjoncturelle, plutôt qu'à aborder les désaccords géopolitiques fondamentaux.

Une accalmie d'un an ?

Immédiatement après la publication des détails, la réaction des marchés financiers mondiaux a été plutôt modérée. Cela laisse penser que les investisseurs anticipaient un accord limité et ne croyaient pas qu'il modifierait fondamentalement la trajectoire des relations sino-américaines. Les analystes n'ont pas tardé à souligner le caractère « transactionnel » de l'accord. Selon Reuters, Craig Singleton, expert de haut niveau sur la Chine à la Foundation for Defense of Democracies (FDD), a déclaré : « Les réductions tarifaires en échange de la promesse de lutter contre le fentanyl apportent un calme temporaire, mais il s'agit d'un soulagement transactionnel, et non d'une réinitialisation structurelle. » Singleton a ajouté : « Rien ne change fondamentalement, et le cycle de coercition se poursuivra tant que l'une des parties se sentira désavantagée. »

Par ailleurs, un article de CNN souligne que l'accord actuel de Busan n'est qu'une ébauche et qu'aucun document n'a été officiellement signé. La position fondamentale de Washington demeure que la Chine représente une menace pour sa domination mondiale. De son côté, Pékin reste insatisfait des stratégies américaines en matière de droits de douane et d'endiguement. Les deux parties semblent s'accorder sur un seul point : elles ne peuvent se permettre une confrontation ouverte, que ce soit sur le plan commercial ou autre, à l'heure actuelle.

Des analyses plus poussées d'experts économiques suggèrent que, même pleinement appliqué, l'accord de Busan a peu de chances de résoudre les problèmes économiques sous-jacents auxquels sont confrontés les deux pays. Pour les États-Unis, l'accord de reprise des achats de soja est jugé insuffisant et tardif. La période des récoltes a déjà commencé aux États-Unis et de nombreux agriculteurs ont probablement déjà vendu leurs surplus à bas prix. Par conséquent, l'impact positif sur l'électorat agricole risque de ne pas être aussi important que l'espère Trump. Plus important encore, le marché du travail américain s'affaiblit nettement. Des données récentes montrent un net ralentissement des embauches. La politique tarifaire imprévisible de Trump a accru l'incertitude, rendant les entreprises réticentes à embaucher. Désormais, les entreprises américaines commencent même à licencier. Pour la première fois depuis des années, le nombre de chômeurs dépasse celui des offres d'emploi. Les progrès de l'intelligence artificielle (IA) contribuent également à cette vague de licenciements. Les responsables de la Réserve fédérale avertissent que si l'IA engendre une mutation structurelle de la demande de main-d'œuvre, la politique monétaire (comme les baisses de taux d'intérêt) ne sera plus un outil efficace. Pour la Chine, l'impact d'une réduction tarifaire de 10 % est jugé négligeable au regard des enjeux internes. Louise Loo, responsable des études économiques asiatiques chez Oxford Economics, estime que cet accord « n'ajoutera, au maximum, que 0,2 % aux prévisions de croissance chinoise pour l'année prochaine ».

En fin de compte, l’« atmosphère amicale » de Busan n’a pu masquer le caractère temporaire de ce « cessez-le-feu ». Les mesures prises en amont du sommet, comme le feu vert donné par Trump au Pentagone pour la reprise des essais nucléaires, l’ont clairement démontré. La compétition stratégique et la profonde méfiance entre les États-Unis et la Chine demeurent au cœur des tensions.

La rencontre Trump-Xi à Busan a atteint son objectif minimal : éviter une guerre commerciale ouverte. Elle a offert une trêve d'un an aux deux plus grandes économies mondiales pour qu'elles se concentrent sur la résolution de leurs problèmes internes les plus urgents. Washington et Pékin ont ainsi gagné du temps, mais le compte à rebours continue pour le règlement des désaccords structurels non résolus.