两名在义安省西部遇难的记者的故事

(Baonghean.vn)- 为了取得今天这样的地位,义安报社的几代记者都默默地做出了贡献和牺牲,其中包括两名记者邓玠和陈文通的牺牲。

《勇敢》杂志主编

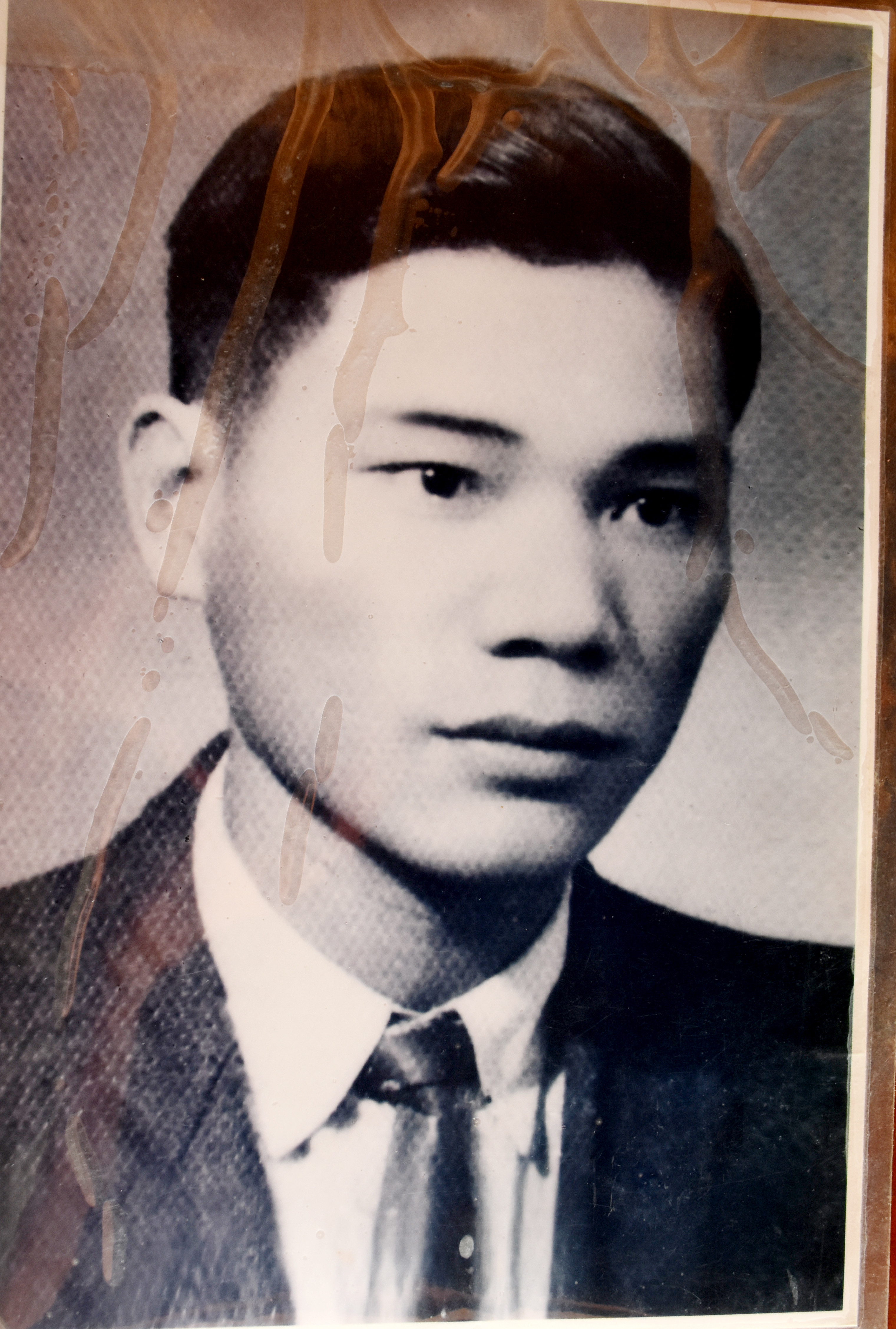

在位于清章县凤盛乡莲甲村的一座近百年历史的木屋里,我们聆听了记者、烈士邓鸾的女儿邓氏红娥女士(生于1950年)讲述她敬爱的父亲的故事。这栋房子坐落在一个种满果树的花园中央,记者邓鸾曾在这里度过了人生的许多时光。

我的父亲出生于1917年,出生在清章县吉岸乡(现丰盛乡)万巴乡。他出生于一个有着深厚革命传统的家庭,很快就投身斗争,为祖国的解放做出了贡献。1965年5月23日,我的父亲在一场猛烈的美军轰炸中牺牲,直到5月26日他的遗体才被找到,并被追认为烈士……

在革命生涯中,记者邓垸被任命为吉岸乡红色自卫队负责人(1944年);在夺取政权总起义(1945年)中,他担任红色自卫队队长,保护参加示威游行的群众,组织围攻县公所,与革命力量一起为把政权交给人民而斗争。

八月革命后,记者邓岱先后担任救国青年联盟书记、红色自卫队队长,以及清章县宣传干事。之后,他被任命为县委常委、昆强县宣传部部长。1958年至1960年,他担任乂安省宣传干事,并被派往河内大学学习……

1961年至1965年,记者邓岱(Dang Loan)任西部乂安省行政代表委员会宣传部部长兼《西部乂安报》(后并入乂安报)主编。1965年5月23日的猛烈轰炸,夺走了记者邓岱和他的一位战友的生命。

后来,邓氏红娥女士从父亲在西义安报的战友口中,得知了邓鸾总编辑在美军轰炸下牺牲的情景。当时,西义安报只有6名工作人员,负责确保报刊的出版发行。

美国加大对朝鲜的轰炸力度,通讯社接到命令并组织撤离至安全地区,但总编辑邓鸾仍留在编辑部,以便及时了解当地政策,并及时通报当地生产和战斗情况。记者邓鸾秉承“留在战场”的精神,带着饭团和米饭包来到基地,了解战争情况和典型案例。

从那时起,他发表文章赞扬英勇坚定地坚守战场、击落美国飞机的优秀战士、团体和个人;赞扬优秀的生产模型,支持南方战场。

1965年5月23日清晨,义坛的天空仿佛被从海上飞来的数十架美国飞机的轰鸣声撕裂。一队队飞机轮流俯冲,向富贵工业园区、西部指挥部、西孝综合医院、富贵250B工厂等目标投下炸弹……

在编辑部,总编辑邓垚安排联络员收集资料,然后穿过硝烟弥漫、弹坑遍布的道路,来到西孝医院。他和大家一起,把每个伤员抬到防空洞,然后跑到义光公社指挥部,呼叫民兵下来抢救熊熊燃烧的250B机加车间。

从250B机械车间返回编辑部,就在这时,一架美国缝纫机第二次投下了炸弹,其中一枚炸弹落在了通讯社的茅草屋上,夺走了总编辑邓鸾和他的下属记者陈文通的生命。

记者陈文通悼念他的亲人

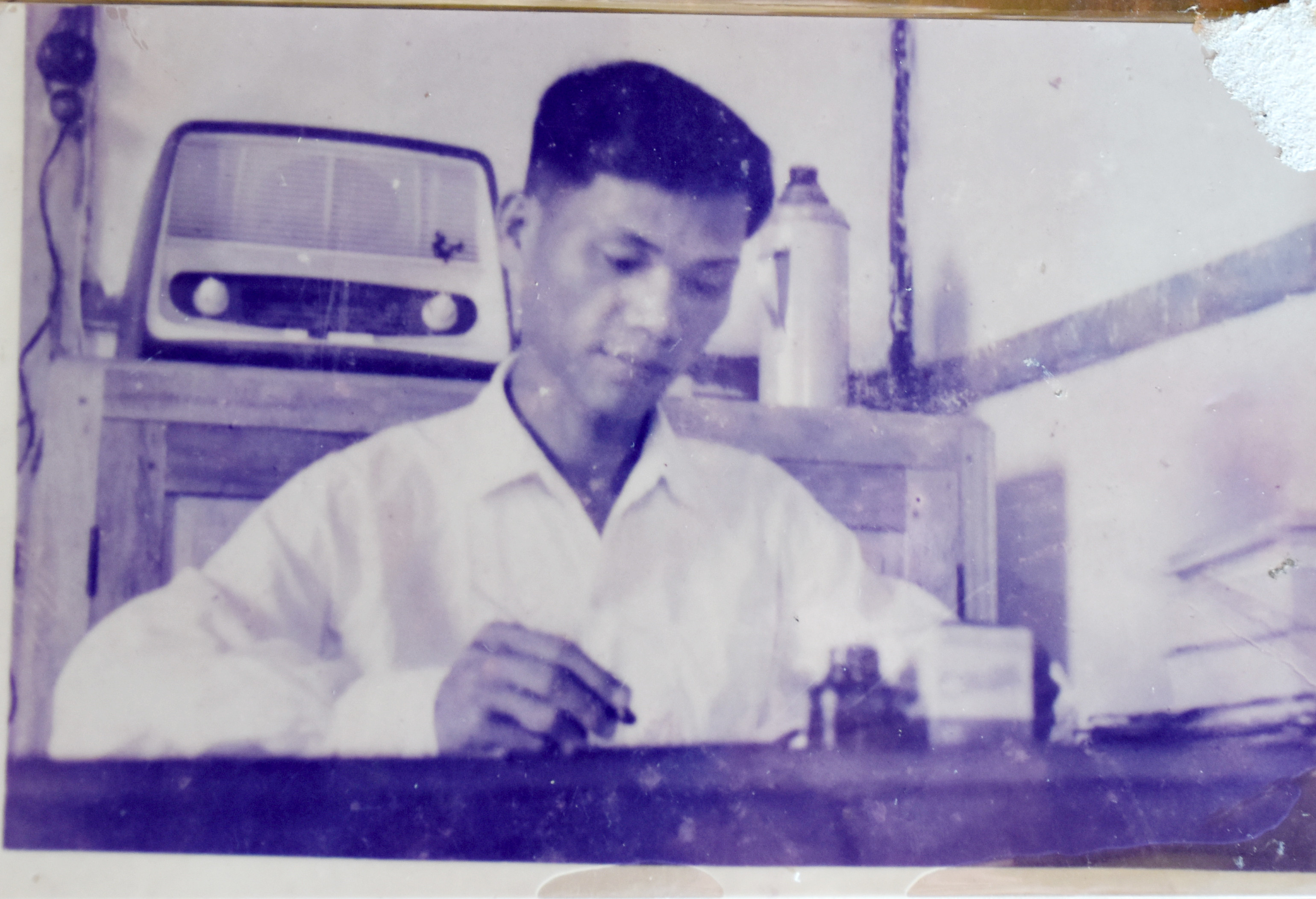

值此良机,我们前往太和镇,拜会了位于和孝坊同心一街的陈文迪先生。他是记者、烈士陈文统的弟弟。谈起弟弟,迪先生激动不已:“虽然已经过去近60年了,但陈文统先生的形象依然深深地印在我的脑海里。每次想起他,我的心就无比疼痛……”

据迪乌先生介绍,记者陈文通出生于1924年,来自河静省甘川县甘城乡,是家中的长子。革命前,陈文通家境殷实,父母送他去上学,让他懂得了很多道理。也正因如此,他很快意识到了当时社会的不公与不义。

因此,陈文通很快就投身革命活动,在八月革命(1945年)的激烈斗争中,积极投身于夺取政权的斗争队伍中。在抗法战争时期,他参军入伍,在第五区战场工作,为祖国解放事业作出了贡献。

退伍后,他回到义丹县委工作,不久后担任县委办公室主任、义安省西部行政代表处干部,参与《西部义安报》工作。美国加大对北方的轰炸力度,富贵地区持续遭到轰炸,这里的干部群众时常面临艰辛和危险。

陈文迪乌先生透露:“美军轰炸是家常便饭,几乎每个人都熟悉战争时期的生活。但我永远不会忘记1965年5月23日星期天早上落在250B工厂和西部委员会总部的那颗炸弹,因为它夺走了我们大哥的生命,他倒下了,留下了年迈的父母和三个年幼的孩子。”

轰炸前一天,也就是星期六,陈文通先生回家探望(此时全家已搬到义丹),全家人都很高兴。虽然他的办公室就在义丹,离家不远,但他总是忙于战时工作,很少有机会回家。

迪乌先生至今仍清晰地记得,第二天早上,母亲煮了一锅土豆给全家人吃。吃饭的时候,哥哥叮嘱三个孩子要乖,要听爷爷奶奶和叔叔们的话。这次爸爸回来,估计要出远门很久了(通先生的妻子之前就去世了)。吃完饭,他告诉父母,战况越来越惨烈,所以星期天他还要准时去战斗值班室报到,全面反映各条战线的情况。

弟弟离开后不久,迪乌先生突然听到数十架飞机在义丹上空盘旋的轰鸣声。随后,一连串炸弹爆炸,地面震动。近一个小时里,敌机轮流轰炸义光乡的土地。迪乌先生和家人在防空洞里为弟弟祈祷平安。

傍晚时分,有人来报,说通先生被炸弹埋了,失踪了。大家都惊呆了。迪乌先生跟着父亲来到《西义安报》总部。他眼前的景象是一片弹坑,到处都是碎石和泥土,民兵们正在挖掘寻找失踪人员。

迪乌先生和父亲翻遍了每一块石头,挖遍了每一个弹坑,却始终找不到他的弟弟。搜寻持续了数日,记者陈文通的尸体仍未找到。

直到2011年,也就是46年后,在《西义安报》旧址附近,一户人家才挖开了自家房屋的地基,发现了一些遗骸和一些个人物品。其中有一支钢笔,上面刻着“陈文统”三个字,所以他们才认出那是我们兄弟通。我们非常爱他……

.jpg)

.jpg)