黎端墉同志在义静苏维埃运动中留下的印记

黎端叙同志1901年出生于荣市安长乡(今滨水坊)安勇河村。1930年3月,他当选为荣-滨水省临时执行委员会委员,并被委派负责宜禄县和雄原县的革命运动。义静苏维埃运动爆发后,他直接领导了许多斗争,特别是1930年9月12日的示威游行。

1901年春末,黎端寿出生于乂安省荣市德塔坊(现荣市滨水坊)。黎端祥和阮氏染夫妇为儿子取名黎端寿,以纪念长子的出生年份。

20世纪初,法国资本家在荣市肆意掠夺周边农民的土地,兴建工厂。农民们不仅一寸土地无法耕种,还要承受沉重的赋税,陷入赤贫。男人们每天被迫到工厂打工,女人们则留在家中售卖零星小物或从事其他零工,例如帮人插秧挣钱,即便如此,她们仍然食不果腹。和当地许多其他家庭一样,黎端寿也成长于一个贫困的家庭,16岁时便跟随父亲在火柴厂打工。

这家火柴厂成立于1907年,隶属于一家名为“森林火柴公司”(简称SIFA)的匿名企业,拥有约750名员工,其中四分之一为男性,四分之二为女性,四分之一为童工。工厂设有六个主要部门:凿削车间、锌板车间、工作台架设车间、火柴壳干燥车间、火柴分拣车间、粉笔清扫车间和标签贴标车间。此外,还有一个负责厂房和车间维修的小部门。每个部门都设有一名工长和一名副工长来管理工人。工厂的厂长和副厂长都是法国人,由承包商Truong Dac Lap负责管理。在火柴厂工作的童工通常在火柴分拣车间(将成品火柴装袋)工作。

黎端娣亲眼目睹工人们每天都因为一些小错而被老板殴打。童工每天工作17到18个小时,工资却低得可怜,而且经常挨打:如果他们把火柴放进盒子里的速度慢了,就会挨打;如果他们放得不够紧,也会挨打……监工霍克总是随身带着一根长鞭子,随时准备在工厂里巡视工人。

黎端秀和他在火柴厂打工的邻居朋友们,如黎茂、黎越述、阮福、阮越禄……看到厂主如此对待工人,黎端秀非常愤怒,却不知所措。这位充满热情的年轻人决定想办法惩罚那些监工,但如果惩罚失败,他们自己也会被开除……

1921年,黎端娑和他的朋友们听说有青年运动号召前往暹罗和中国参加反法革命活动,但他们家境贫寒,食不果腹,又从哪里筹集旅费呢?他们每天都能听到耳语:国外有一位才华横溢的马克图(卡尔·马克思),李宁先生(列宁)推翻了俄国沙皇政权……而我们国家也有一位阮爱国先生,在西方却找不到他……

当时,住在离黎端墉家两公里远的亲戚黎茂,比黎端墉年轻,却深受火柴厂工人们的爱戴。工人们视黎茂为兄长,老一辈也视他为亲人。他和朋友们商议组织一些精神活动来开阔眼界,于是购买了《人民之声》和《谭世记》等报刊,以便更多地了解世界革命运动和国内工人的生活。

1923年至1924年间,黎端舒、黎茂以及在火柴厂、长氏厂和锯木厂工作的青年们经常前往荣市的广治礼堂,聆听陈文堂、何辉塔和陈富等老师讲述人类历史和爱国事迹。黎端舒和工厂里的青年们逐渐被爱国主义精神和反抗暴政的意志所熏陶。

1924年年中,黎端婕和朋友们听到工厂工人窃窃私语,说范鸿泰携带炸弹,打算在印度支那总督梅尔兰抵达沙田(今广州)时将其刺杀。这是他们第一次听到如此离奇的故事。经过仔细调查,发现范鸿泰也是滨水灯厂的工人,同样来自兴原省,年初就去了中国。黎端婕非常钦佩范鸿泰的勇气,常常想:要是我也有钱出国就好了……

接下来的这段时期发生了许多重要事件,吸引了像黎端叙这样的年轻人。他们参与了要求赦免潘佩珠的运动(1925年),并参加了潘周桢的追悼会(1927年3月)。

1925年7月14日,在昆苗山(今滨水),黎文欢、阮廷坚、孙光飞、陈梦白、吴德典等人创立了福越同盟(福越同盟的宗旨是:凝聚人民爱国力量,推翻法国殖民统治,恢复国家独立)。该同盟迅速发展,在全国范围内建立了组织基础。在福越同盟总司令部的领导下,荣市-滨水地区的爱国运动获得了发展条件,并迅速成为该省乃至整个中部地区爱国运动的中心。

该协会的据点几乎遍布荣滨水市的所有工厂、街道和学校。在火柴厂,黎茂同志很快加入了福越协会,并积极在火柴厂建立协会的据点;不久之后,黎端寿也加入了该协会。

1927年,阮克龙在工厂和安东河村建立了四个兴南小组(后更名为新越),分别命名为“春”、“夏”、“秋”、“冬”。黎端秀、黎茂、黎越述、阮越禄、范洲、黎氏桥河、丁文德和黎氏薇是这些小组的活跃成员。

不久之后,应组织要求,黎端寿调到锯木厂与阮越禄共事。在那里,他们奠定了新越党的基础,长氏工厂由黎越述负责,滨水港由范洲负责,火柴厂由黎茂负责……

1928年4月11日,工厂老板解雇了一名工人后,火柴厂的黎茂同志、锯木厂的阮越禄同志和黎端秀同志(隶属于SIFA)带领工人们举行罢工,抗议老板无理解雇工人,并要求提高工资、取消罚款。火柴厂的工人上午罢工,当天下午锯木厂的工人也同时罢工,提出了类似的要求。这是两家工厂的工人第一次同时罢工,老板们惊慌失措。因此,第二天,两家工厂的老板召集工人,宣布集体给每人每天加薪5分钱。这次斗争的胜利极大地鼓舞了全市工人的斗争精神。

1929年5月,趁着揭露曹坚(第十区副区长)滥用职权、征收三倍住房税的斗争正酣之际,新越党主张派遣党员接管基层政府,为党的组织运作创造有利条件。第十区由工人和农民组成。黎毛同志和范洲同志当选为安东河村村长;范洲当选为村长,黎毛当选为副村长,两位同志由此获得了更多公开开展革命活动的机会。

1929年底,印度支那共产党中央临时执行委员会成立后,派遣阮峰锡同志和陈文宫同志前往越南中部建立党的基层组织。两位同志与武梅同志会面,共同组建了印度支那共产党中央委员会,并推选阮峰锡同志担任书记。地方党委办公地点设在荣市附近的雄原县荣村。不久后,地方党委办公地点迁至古斗街第一下水道(现荣市越德儿童之家左侧区域)。

在义安省,阮峰锡同志特别关注荣滨水工人运动。他结识了黎毛、黎越述和黎端饶,并以他们为核心,在荣滨水工人阶级中发展印度支那共产党组织。中央省委在荣滨水市周边地区和工厂中建立了深厚广泛的党组织基础。

印度支那共产党在义安省组织散发传单,号召群众庆祝反帝战争日(1929年8月1日)后,陈文宫同志被捕。义安省党委不得不将家具和印刷文件搬到安东河村黎端叙同志的家中。越南共产党成立后(1930年2月3日),1930年3月,中央省委成立,并在义安省任命了两个越南共产党临时执行委员会:荣省委(包括荣市、滨水市、雄原县、宜禄县和清化市);义安省委(包括其余各县)。

1930年2月20日,阮峰硕同志在丹木水(今荣市雄原县安长乡安永上村,即现在的荣市雄永坊)召集了黎端婕和新越党的党员,如阮春清、阮利、黎越述、黎茂、阮福、阮克天等,商讨党的统一和这些同志加入越南共产党的事宜。同时,会议成立了荣省委,黎茂同志当选为书记,临时执行委员会成员包括黎越述、黎端婕、阮福、阮越禄等同志。会议给每位同志分配了任务:

- 乐毛同志:负责全省的整体运动。

- 黎越述同志:负责长氏工厂和荣市街区。

- 阮福同志:负责滨水地区。

- 阮越禄同志:直接接收上级的文件和命令。

- 黎端墉同志:负责雄原县和宜禄县的农民运动。

省委办公室迁至黎端舒同志家中后,省委、省委领导以及中央与省联络官阮氏义、省干部阮氏珏等联络官常住于此。为掩盖敌方活动,阮氏义同志假扮成工人黎端舒的北方妾室。邻居们私下议论纷纷,说黎端舒先生有两个妻子,但相处融洽。黎端舒先生真是个好男人,懂得如何教导妻子……每次从北方出差回来,妾室都会操持家务,挑水、打扫、洗衣服,甚至去市场买菜做饭,帮着正妻料理家务。

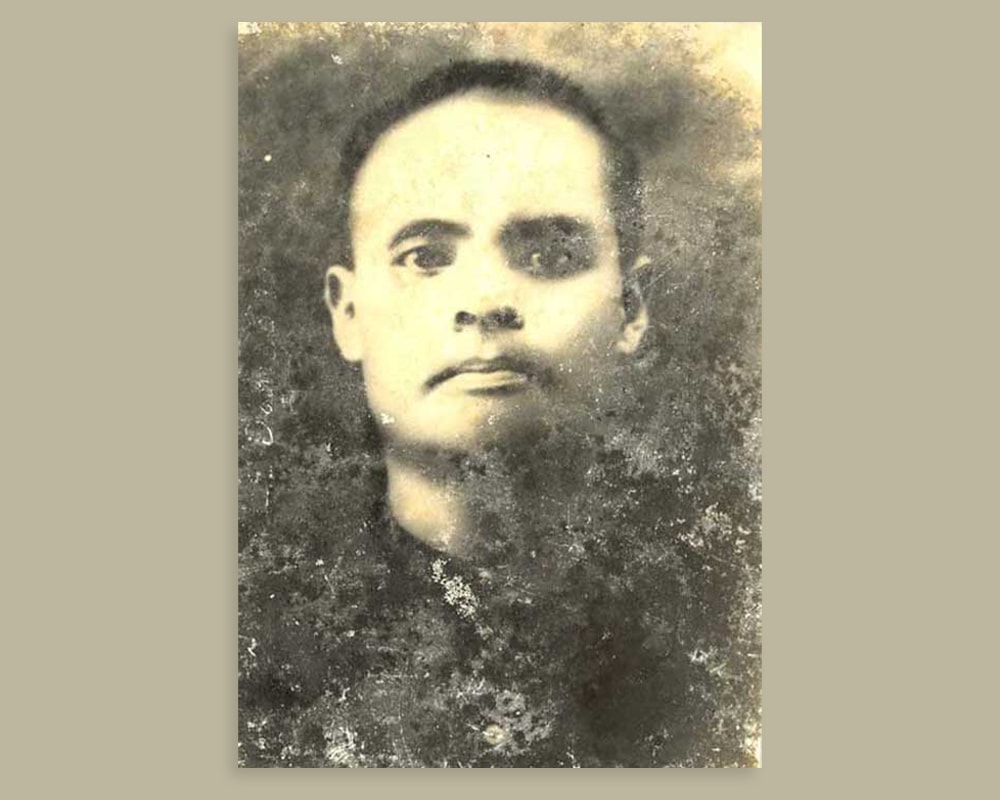

黎端秀同志身材肥胖,经常剃光头,眼睛又大又亮,总是眨个不停——阮氏明凯女士给他起了个绰号叫“眨眼哥”,阮氏润女士和阮氏杜女士与他共事时也都叫他“眨眼哥”。黎端秀说话语速很快,又爱开玩笑,所以大家都喜欢他。在活动中,黎端秀经常乔装打扮,有时扮成穿着褪色棕色衬衫、围着锚形围巾的搬运工;有时扮成穿着深色长衬衫、宽松裤子、头戴黑色头巾的巫师。而他从未被人识破。

不久后,阮氏义同志在长氏火车站被敌军发现并俘虏,押往荣市监狱。她在荣市监狱遭受酷刑折磨,始终未吐露一言,最终英年早逝。地区委办公地点也因此被迫迁址。

值此国际劳动节(1930年5月1日)之际,荣滨水省委的政策是动员荣滨水地区的工人和农民,向荣的殖民当局展示力量并提出诉求。越共中央驻中部特使阮峰色同志受命负责此项工作。荣滨水省委以黎茂同志为书记,直接领导工厂工人的斗争。由于各工厂各自独立,省委决定每个工厂都设立自己的指挥委员会(每个委员会由3至7人组成)。

滨水火柴厂指挥部有三人:黎越强、阮氏予、杨典和黎茂。他们除了统领全局外,还直接指挥火柴厂工人的斗争。电力厂指挥部有三人:阮维善、泰勇和宾。老仙锯厂指挥部有三人:黎、厚和贤。奇松叔锯厂有黎文和另外两人。滨水港的搬运工队伍有七人,由黎端秀指挥。长氏工厂由黎越述直接指挥。

在永滨水地区农民一方,指挥委员会成员包括黄仲智、陈景平……

永滨水工农示威活动吸引了1200多人参加(包括来自安厚、禄大、安勇等村庄的工厂工人和农民),组织严密;虽然遭到血腥镇压,但引起了巨大反响,在党的领导下,在全国范围内掀起了一场革命运动。党对这次示威活动评价为“在我国革命史上,工人、农民和士兵第一次携手并肩站在了前线。

黎端叙同志被指派负责宜禄和雄原两县的革命运动,经常往返于两地之间。他多次与阮峰锡同志一起参与并直接指挥宜禄人民的斗争运动。

大约在1930年3月,中央省委联系了兴原县新越党的活跃党员黎春道同志,希望他能建立党支部。1930年4月,黎春道同志在兴原县富龙乡和南丹县南金乡建立了第一个共产党支部,并担任书记。此时,化名董的黎端叙同志返回与黎春道同志联系,希望在整个地区建立党支部。

为确保1930年9月12日南丹县和兴原县人民示威游行的成功举行,黎端婕同志、黎春道同志和小组党员协调宣传动员人民参加。由于精心准备,此次示威游行吸引了来自兴原县富龙乡、通朗乡和南丹县南金乡三个乡的8000多名农民参加。

示威者列队整齐,手持棍棒、长矛和长枪,高举镰刀锤子旗,高喊口号。抵达安春车站后,指挥委员会绑架了站长,并切断了电报线路。示威者抵达泰老时,法国殖民者派出两架飞机轰炸人群,抗议活动随即瓦解。下午,当农民们出来悼念并埋葬遇难的同伴时,法国殖民者再次派出飞机进行轰炸。此次抗议活动共造成217人死亡,125人受伤,另有数百人被捕。法国殖民者极其残暴的屠杀震惊了国内外舆论。

雄原人民示威游行结束后,黎端秀同志立即与荣省委同志和黎春道同志一起,组织了悼念死难者的追悼会,并筹款救助伤员。中央省委和义安省委散发传单、出版报纸,赞扬群众的战斗精神,谴责法国殖民政府及其走狗的罪行。越南共产党的传单号召全国人民战斗:不要伤害义静人民;不要驱逐德塔公社工人;不要枪杀示威者;不要投掷炸弹进行屠杀……

九一二雄原示威游行后,黎端墉同志和黎春道同志积极筹备雄原区委员会的成立。也是在这一时期,黎端墉同志的妻子生下了他们的第一个女儿,但由于革命任务繁忙,他不得不依靠祖父母处理家务。

1930年9月底,荣省委任荣市委执行委员会,成员包括陈香同志、阮文达同志、阮氏莲同志,荣省委委员黎端秀同志被任命为书记。荣市委负责管理和领导市内基层党组织和革命运动,而农村地区的党支部则分别由雄原县委和宜禄县委负责。

在义安省和河静省两省党委的领导下,两省人民的革命斗争运动蓬勃发展。从1930年9月起,许多地方的敌对政权垮台,公社农民奋起反抗,接管了地方政权。

1930年10月,黎越述同志在河静工作,被调到地方党委时,黎端饶同志和阮福同志被地方党委派到义安省和河静省指挥革命运动,以维护苏维埃的成果,应对敌人的新阴谋诡计。

1930年底,荣市工人斗争运动蓬勃发展,群众组织纷纷成立。黎端秀同志指派火柴厂工人阮氏润和阮氏珏组织妇女解放协会。该协会吸引了众多妇女(工人、商人等)参与。在困难时期,成员们给予精神和物质上的支持,捐赠衣物寄给在荣市监狱中奋战的政治犯,这些政治犯的衣物被敌人没收焚毁。

为了更密切地指导群众的革命斗争运动,中央党委于1931年4月22日至29日在雄原省安长乡禄达村(今荣市雄禄乡)召开全体会议。会议决定解散荣省委,成立荣市省委和滨水市省委。这两个省委直接隶属于省委。省委指派阮文利同志和丁文德同志负责指导这两个省委的成立工作(1931年5月)。

荣市省委有5名成员,潘功旺同志担任书记。滨水市省委书记是黎端秀同志。

为了镇压这两个省份兴起的革命运动,法国殖民者想尽一切办法血洗这场运动。他们修建了更多哨所,并从各地调兵遣将到义静省。成千上万的革命战士被捕,并被转移到老堡、昆嵩、板美蜀、昆岛、茶溪等地的监狱……1931年8月,黎端叙同志落入敌手,与阮桥、范洲、阮干、梅仲信、孙家忠等12人一起被判处无期徒刑(根据1931年10月29日第152号判决书),后经枢密院减刑,改为13年苦役和7年软禁;与此同时,他被流放到邦美蜀监狱(根据枢密院 1932 年 6 月 24 日第 246 号判决)。

1934年年中,趁着罗彬总督访问印度支那和保大国王大婚之际,黎端叙同志和其他许多同志获释。回到荣市后,黎端叙同志请求恢复劳动,并继续从事社会活动。他的名字再次出现在法国秘密警察的监视名单上(编号A.15.941)。

1936年至1937年间,荣市的民主权利运动蓬勃发展。昂山素季同志加入了荣市-滨水工人的斗争运动。1937年7月15日,黎端秀在从老挝塔克前往荣市的途中被捕(根据保罗1937年5月27日发布的第845-CS号秘密通告)。荣市派往顺化中部地区的首席间谍亨伯特被拘留在荣市警察局,但由于没有理由对他提出指控,法国殖民者不得不释放了他。

1939年底,第二次世界大战爆发,法国政府对德宣战,并开始在法国本土及其殖民地推行法西斯政策,解散共产党和民主组织。在印度支那,他们疯狂地打压共产党及其群众组织。1939年9月28日,印度支那总督颁布法令,解散印度支那的工会、互助组织和友好组织。1939年10月5日,南朝政府颁布法令,禁止在越南举行集会、进行共产主义宣传,并没收进步书籍和报纸。在义安省,尤其是在永滨水地区,除了原有的警察和秘密警察部队外,法国殖民者还为每位街区负责人提供额外预算,让他们组建一个由30名警卫组成的“集体防御”小组。刑满释放的政治犯也都受到严密监视。

1940年7月20日,苏义(越南中部秘密警察总长)命令越南中部各秘密警察机构:“我们不能等到他们完成组织工作并掌握确凿证据才提起诉讼。在任何情况下,即使没有证据可以提起诉讼,我们也必须立即执行1940年1月21日法令规定的措施之一,特别是将最活跃的活动人士送往专门的集中营。”

根据1943年12月7日第4206号决定,黎端叙再次被法国殖民者逮捕,并被流放到茶溪(富安省)。他们声称这是流放,但实际上那里是一片荒凉且有毒的森林。法国殖民者意图将这位共产党战士流放并慢慢折磨致死。

在他被押送穿过村庄十字路口的那天,他和妻子最后一次见面。黎端恕嘱咐妻子不要哭,要坚强地站起来,好好抚养孩子。他对妻子说的最后一句话,也是她日后常常对儿孙们说的话:这次我一走了之,没有归期,你留在家里照顾孩子。如果孩子们想念父亲,请对他们说:仰望如决,培养你们的远大抱负;如果你们想念我,就俯视林江,滋养你们的仇恨,洗去你们的怨恨。

这次黎端叙同志离开了,再也没有回来。我们只知道,1944年年中某个夜晚,三个陌生人来到黎端叙同志的妻子曹氏琪女士位于德塔区的家中;他们带来了一串香蕉、五颗槟榔和一根香。其中一人对曹氏琪女士说:“他走了,我们是逃到这里来的朋友。我们想为他设立祭坛,点香祭拜。然后他们安设祭坛,点燃香烛,祈祷,向家属告别,匆匆离去。与此同时,母女俩仍处于震惊之中,还没来得及问丈夫究竟在哪里去世?他的坟墓现在又在哪里……?

直到 2010 年,在研究黎端叙同志的革命活动时,我们才得知他于 1944 年 3 月 27 日在富安省茶溪被软禁期间去世,死因是严重的痢疾得不到治疗。

黎端舒同志为革命事业光荣牺牲。在反抗法国殖民主义和反抗美国帝国主义的两场漫长抵抗战争中,他是年轻一代学习的榜样。