马光胜教授博士——追随胡志明主席足迹的旅程

“职业选择人,这就像我命中注定的命运。从科学研究到接近、学习和研究胡志明和越南共产党的思想,这条路走得越远,越觉得漫长……”(马光胜教授)。在这条路上,他展现了历史学家应有的勇气、才华和正直,留下了许多具有深刻实践意义和当代价值的著作。

乐轩/技术:鸿台• 2025年9月19日

马光胜教授的家乡在琼梅坊,这是一个风景如画的沿海地区,与义安省最神圣的寺庙——昆庙有着密切的联系。他这一代人出生于北方开始社会主义建设、反抗美国帝国主义侵略战争的时期。那时,中学是十年制,而不是现在的十二年制。教室是用竹子和茅草搭建的,战争时期,他们就借用别人的房子上课。 “为了躲避炸弹和子弹,教室有时一半被水淹没,一半露出水面。所以下雨时,水会淹到教室的一半。那时,学生们不得不趟过水才能坐到课桌前学习。教室里唯一高于水面的东西就是黑板和老师的座位。有一次,数学老师叫一个学生到黑板前做题。他趟过水面,不小心摔倒了,全身湿透。全班同学都笑了,老师跳进水里去扶他,衣服也弄脏了。之后,每当教室被水淹,老师就再也没叫过学生到黑板前做题了。”(《选择职业——选择职业》,马光胜教授)

高中毕业后,他被学校选拔出国留学。体检地点在杜良县,离家将近一百公里。借自行车都很难,路途更是艰难。他一到就匆匆赶去体检,结果因为体检不合格而被拒。

这或许也是命运的安排。1970年10月中旬,年轻的马光胜收到了通识大学的入学通知。他独自收拾好简单的行李,前往首都。他第一次从杭古站步行到普河,也是第一次见到还剑湖、栖旭桥、玉山寺和龟塔。一切对他来说都那么陌生。就这样,他来到黎圣宗街16号,办理入学手续。

河内已步入秋季,微凉的凉意和沙沙作响的微风,夹杂着一丝浓郁的奶香,令他的脚步轻盈飘逸。他正式成为河内国家大学历史系第十五届学生,开启了一段新的学习之旅。

战争期间,学校被疏散到许多地方,从清威县、巴维县、河西省到安丰县、北河省……尽管生活艰苦,条件艰苦,但作为回报,那一年历史系的学生们得以跟随国家历史的四位泰斗学习:丁春林、潘辉黎、何文坦、陈国旺,以及众多敬业的讲师,他们点燃了学生们的热情,激发了他们的激情,并培养了他们人道主义和高尚的品格。学校疏散后,学生们与当地居民一起生活在乡村,上课时间不多,但随着时间的推移,麦光胜先生意识到这段时光无比珍贵。伟大的老师们不仅传授知识,更重要的是,他们培养了学生们对科学研究的热情。

经过五年的刻苦学习,麦光胜被分配到中央党史研究部工作,在党领导社会主义革命时期参与研究小组的工作。他开始参与党史的研究和编纂工作,例如:《1930-1945年、1945-1954年党史》;以及关于胡志明和其他党内领导人的生平、事业和思想的研究著作……

1982年10月,他被所属机构派往保加利亚社会科学院党史研究所进行研究。这是他研究生涯的一个重要转折点,为他日后成为我国最年轻的历史学教授奠定了基础。

巧合的是,他去进行调研的那天也是十月,从机场到学校的道路两旁,玫瑰花开得仿佛无穷无尽,在巴尔干地区诗意的秋日阳光下闪烁着光芒。那时,国家仍处于困境,出国留学意味着要承受巨大的压力。他必须拼命学习,掌握第二语言,学习新的知识和方法;他必须省吃俭用,买些东西寄回家,帮助家人度过饥荒。这两项任务都同样艰巨。有好几次,他都觉得自己难以完成。

他在保加利亚留学期间最大的收获之一是历史科学研究的方法论:始终尊重真相,清晰地表达真相,并如实记录真相。这也是他开展工作和项目时所遵循的原则。

作为一名历史系学生,从学生时代起,人民教师何文坦教授就教导他的学生:“知晓真相并不容易,敢于说出真相往往更加困难。要书写历史,必须掌握历史方法,首先,必须为人正直,而非投机取巧。”

他还研读了司马迁的中国史书。春秋时期的故事记载:史记巴、史记仲、史记叔三兄弟,因敢于书写史实而被相继斩首。齐国将领崔柱被杀。国王”但他拒绝按照 Thôi Trữ 的命令写作“仙王因重病去世。“当第四个兄弟奎进入宫廷,接替他的兄弟们担任皇家史官时,这位兄弟仍然写道:“冥界之王崔曁,夏至五月“。”

历史学家奎曾对徐智骥发表过一番大胆的言论,以便后世在研究历史时必须思考这一不变的原则:“他可以杀死历史学家,但他无法杀死真相。真实的“。”

然而,要准确清晰地阐述真相并非易事。他毕生都在探寻真相。在工业4.0时代,人们拥有众多信息渠道,似乎更容易获取真相。但事实并非如此。

有些人认为:依赖社会学调查(问卷调查)的结果非常准确,但马光胜教授本人却看到了此类调查的不准确性。“历史学家应该相信哪些数字?历史写作无法避免描述事件和数字。但哪些事件和数字才能反映真相?如果描述不当,就会陷入‘描述主义’,有些人用法语术语‘轶事主义’来形容它。我发现,在历史写作中,有些人对研究对象提供的数字过于迷信。如果你对研究对象提供的数字如此迷信,就很容易把他们的观点当作自己的观点,即使这些观点非常主观,而且并非事实。”

事实上,如果我们这样做,历史学家就从描述主义走向了主观性和偏见,许多人用法语术语将其描述为“固定主义”。(马光胜教授,“历史是种族的神圣灵魂和民族的智慧”,《越南教育电子杂志》;2015年11月29日)。

马光胜教授认为,我们不能依赖书面报告,只有通过实地考察、实践和研究,才能探寻真相。这条道路并非总是平坦顺畅。有时,我们需要默默坚持不懈地追寻,有时甚至长达数月或数年,才能找到一个能够说明问题的数字,揭示事件的真相。历史是一股流动的河流,反映着客观的生活规律。只有当历史能够正确、真实地反映生活时,它才能体现时代的精神,为今天和明天提供切实的借鉴。作为一名真正的历史学家,马光胜教授毕生致力于将历史与现实问题相结合。他客观可信的论述源于他对马克思列宁主义和胡志明思想的深刻理解,并致力于解决劳动人民生活中遇到的问题。

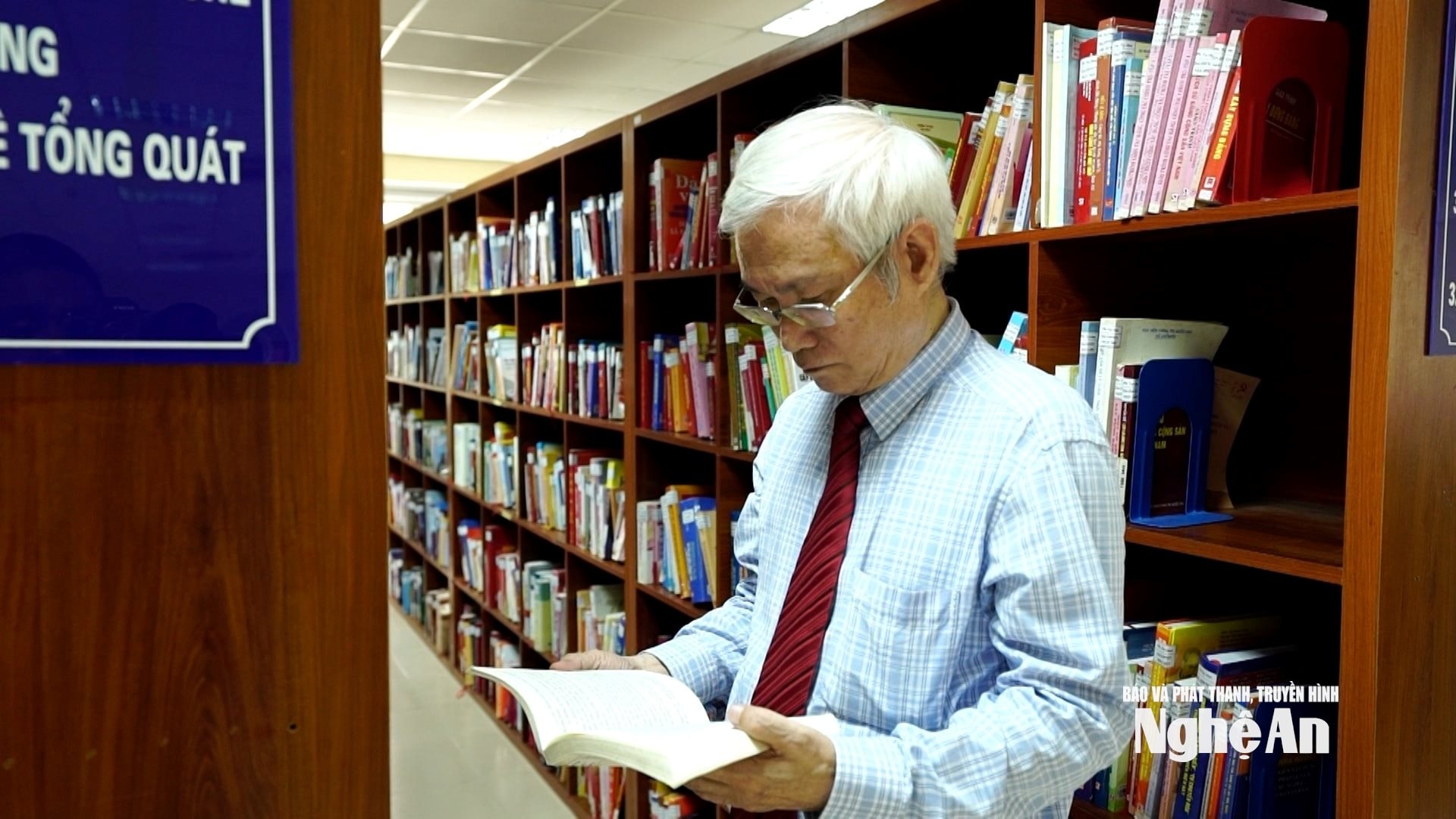

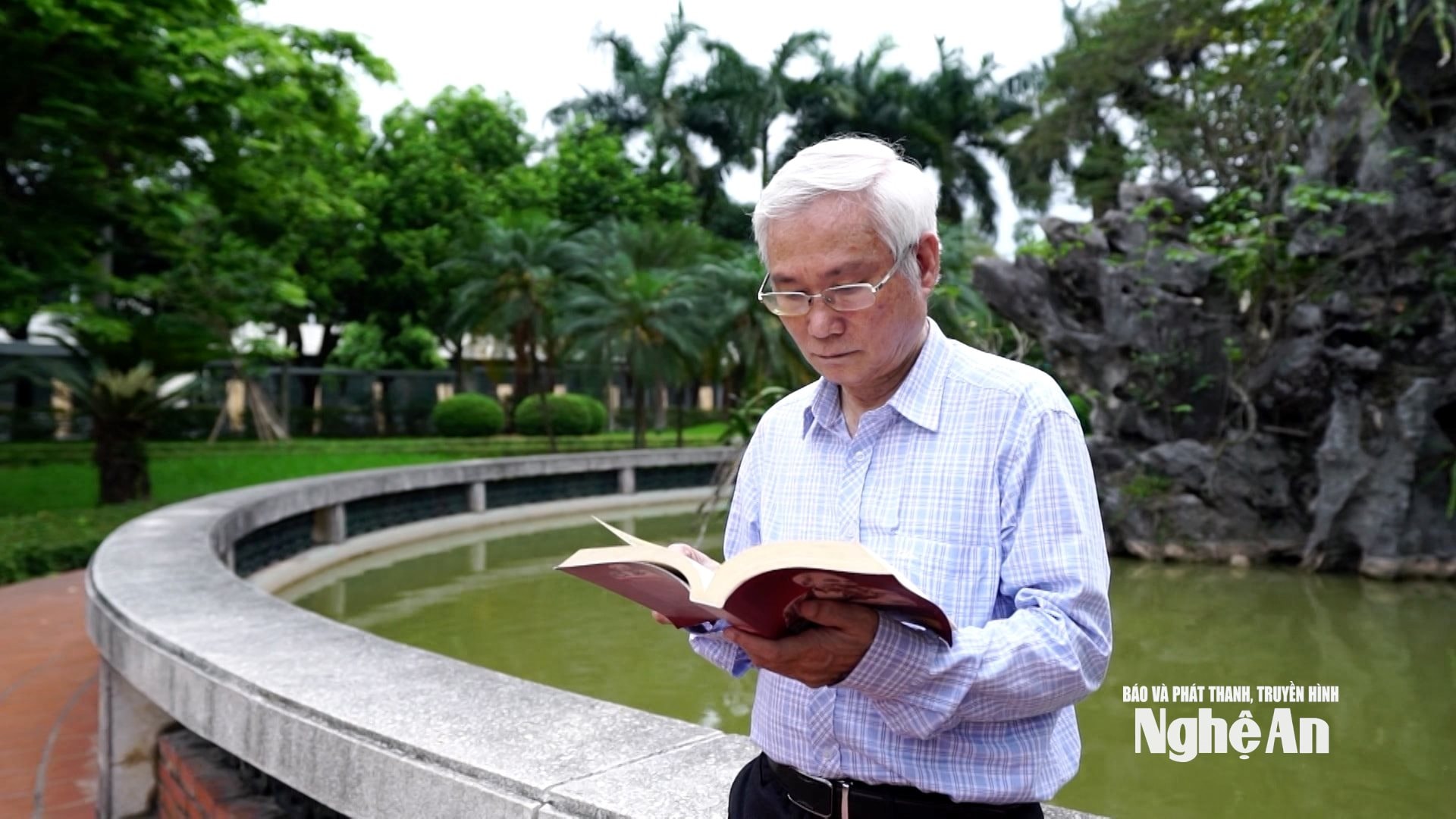

马光胜教授五十年来致力于三大研究方向:越南共产党史、越南共产党的建设、胡志明思想。凭借扎实的学术功底、高度的敬业精神和严谨的责任感,马光胜教授的著作全面而真实地展现了越南现代史的图景。他文笔朴实真挚,通俗易懂,无论是研究人员、学生,还是求知欲强的老年人,都能轻松理解他所阐述的内容。

迄今为止,马光胜教授已出版162部著作,既有以他个人名义撰写的,也有与同事合著的。他以独特的视角,将自己对问题的思考倾注于每一页文字之中,每一页都凝聚着他对书籍和现实的严谨考证……每一部作品都是他科研道路上的一个里程碑。这条道路并非一帆风顺,而是荆棘丛生,需要持之以恒的毅力和满腔的热情。对他而言,科研人员最终也是人民的仆人,服务于人民,关注源于现实生活的问题,力求为人民带来幸福,为国家带来繁荣。

他关于党的建设和党的历史著作系统、全面、重点突出,成为社会科学和人文学科,特别是政治家和研究人员的宝贵文献。此外,麦光胜教授还对胡志明的生平和思想进行了深入研究。对他而言,这是一个意义重大且引人入胜的课题。

依然是那种轻声细语、娓娓道来的叙事风格,《胡志明——一生的英雄》一书生动地构建了一个从义安省一个村庄到19世纪末20世纪初宏大历史背景的故事。书中引用了可靠的史料,揭示了许多新的细节,例如胡志明在1930年至1941年间的革命活动。历史学家的笔触时而饱含情感,时而流露出对胡志明的深深怀念,与各地人民对胡志明的情感交织在一起。《胡志明——一生的英雄》历时五年完成,耗时十年收集文献资料,是马光胜教授最喜爱的作品之一。

马光胜教授说,他撰写此书时,尚未见过胡志明伯父。但要理解历史,并不需要身临其境。本书以胡志明本人的遗稿以及国内外资料为依据,秉持非神化的观点,带领读者逐页了解他,从他最平凡的言行举止中领悟其高尚的一生……本书全面展现了一位道德革命家的形象,以及超越时代、具有进步思想的伟人。在此基础上,本书根据胡志明的思想和观点,阐述了越南共产党执政的宝贵经验以及通往社会主义的道路。

义安文化的源泉体现在日常生活的方方面面:谦逊而深刻,朴实而坚定,深入探究每一个需要研究的问题。或许,如果没有一颗求知若渴的心,没有一颗为美好理想贡献力量的渴望,这位教授也不会如此忧心忡忡。即便教授已在河内生活了五十余年,他身上依然保留着义安学者的形象。他依然渴望探究事件的真相,依然保持着真诚坦率的言谈,依然深爱着故乡的馈赠:义安咖啡,即便他已离家半个多世纪。

马光胜教授拥有50年的科研经验,同时也是胡志明市国家科学院的讲师。他坚信,研究是讲学的根基,没有深入的研究就没有好的讲学。如同蜜蜂辛勤酿蜜一般,他一生默默积累知识,并通过充满人文关怀的理论讲座和卓有成效的科研成果不断传播知识。迄今为止,他已成功指导12篇博士论文、19篇硕士论文,主持20项国家部级科研项目,并在国内外科学期刊上发表了近600篇论文……

马光胜教授一生致力于研究胡志明主席及其思想,并从胡志明主席的言行举止、生活方式和工作方式中汲取养分。对他而言,向胡志明主席学习并不难……我们每天努力行善,多做好事,多做有意义的事,这也是学习和效仿胡志明主席道德榜样的一种方式,为了更美好的未来。

.jpg)