深深地刻下了那个人的形象……

(Baonghean.vn)“1961年冬天”……对于我们这些在胡伯伯故里当导游的人来说,是一个再熟悉不过的词了。因为胡伯伯两次回故里,那些记忆、那些故事、那些回忆,永远铭刻在金莲、南丹人民的土地和灵魂里。

每年十二月,每当我给游客讲述胡志明主席访问家乡的故事时,我总感觉自己就生活在那个空间里,迎接胡伯伯,听他讲述童年的回忆,听他夸赞、鼓励、建议,还有他细腻的批评……我仿佛在这里看到了胡伯伯的身影,在每一棵树木、每一株小草、每一间简陋的房子里……无比温暖、幸福!

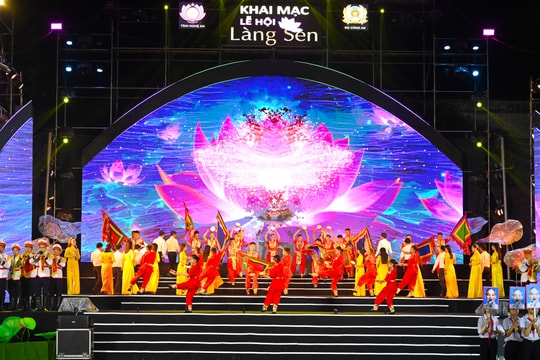

|

| 1961年,胡伯伯回家乡探望。照片:文件 |

1961年12月9日上午,第二次访问金莲故乡。欢迎胡伯伯来访人民的激动和喜悦与第一次迎接胡伯伯回乡(1957年6月)时无异。大家都迫不及待地想见到他。这次,他首先回到了娘家——黄柱。在外祖父黄春阳先生的花园里建造的简陋茅草屋里,是阮生宫出生时哭泣的地方。那里承载着胡伯伯与祖父母、父母和安姑姑无数的回忆。

胡伯伯的父亲——阮生色先生,四岁时便成了孤儿。黄阳先生深爱他,收养了他,并把他培养成才。长大后,黄阳先生娶了自己的女儿黄氏岽为妻。正是黄阳先生和他的妻子悉心照料,培养了阮生色的才华,也正是他们抛开一切世俗成见,缔造了一段改变民族命运的爱情。阮生色先生和黄氏岽夫人一家在这片土地上生活了12年多,阮生宫从出生到5岁一直与他们形影不离。

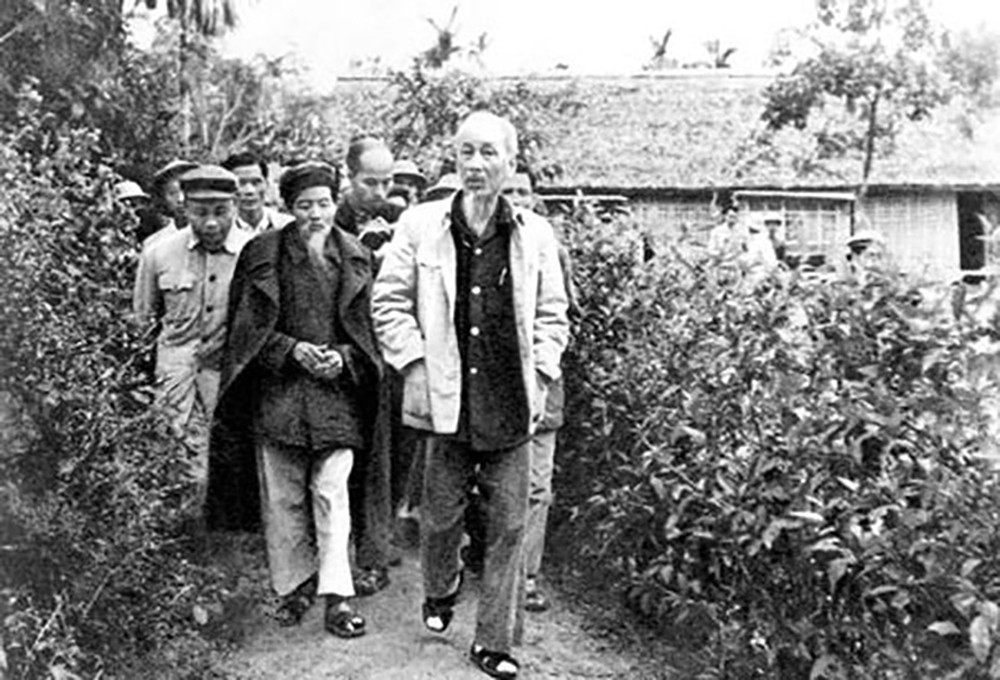

|

| 胡志明主席与南连乡(南丹)居民亲切交谈。图片来源:文件 |

胡伯伯回娘家老家时,去黄春家的教堂祭拜母系祖先。这时,他看到祭坛完好无损,但房子却宽敞了许多。他问:“这座教堂是什么时候建的,有墙有瓦?”教堂是他外祖父建的,最初只是茅草屋顶和竹篱笆。20世纪30年代,亲戚们又盖上了墙和瓦。那天,胡伯伯走到门廊上,惊讶地看到祖父母的菠萝蜜树还在那儿,叔叔说:“奶奶的菠萝蜜树还在吗?这棵树以前结过果子,节儿多,但很甜……”或许最感人的时刻是,叔叔回到了家那栋三间小屋的茅草屋。他轻轻地走进去,那些纪念品似乎完好无损,但家里却已无人居住。叔叔抚摸着每一件家传的纪念品。从母亲每晚织布的织布机,到弟弟妹妹出生时哭泣的小床,再到母亲哄弟弟妹妹入睡的吊床。叔叔默默地站在木箱前,那是祖母搬出去时送给母亲的“嫁妆”。71岁的老人用手不停地抚摸着它,仿佛在寻找童年的记忆。他感动地转过身,对叔叔对在场的亲戚们说:“你们保存得真好,妈妈的旧木箱还在那儿呢。”那些日子里,母亲辛辛苦苦连夜织成的光滑布料,常常整齐地放在那里。胡伯伯迈出第一步时,也常常沿着木箱练习走路。

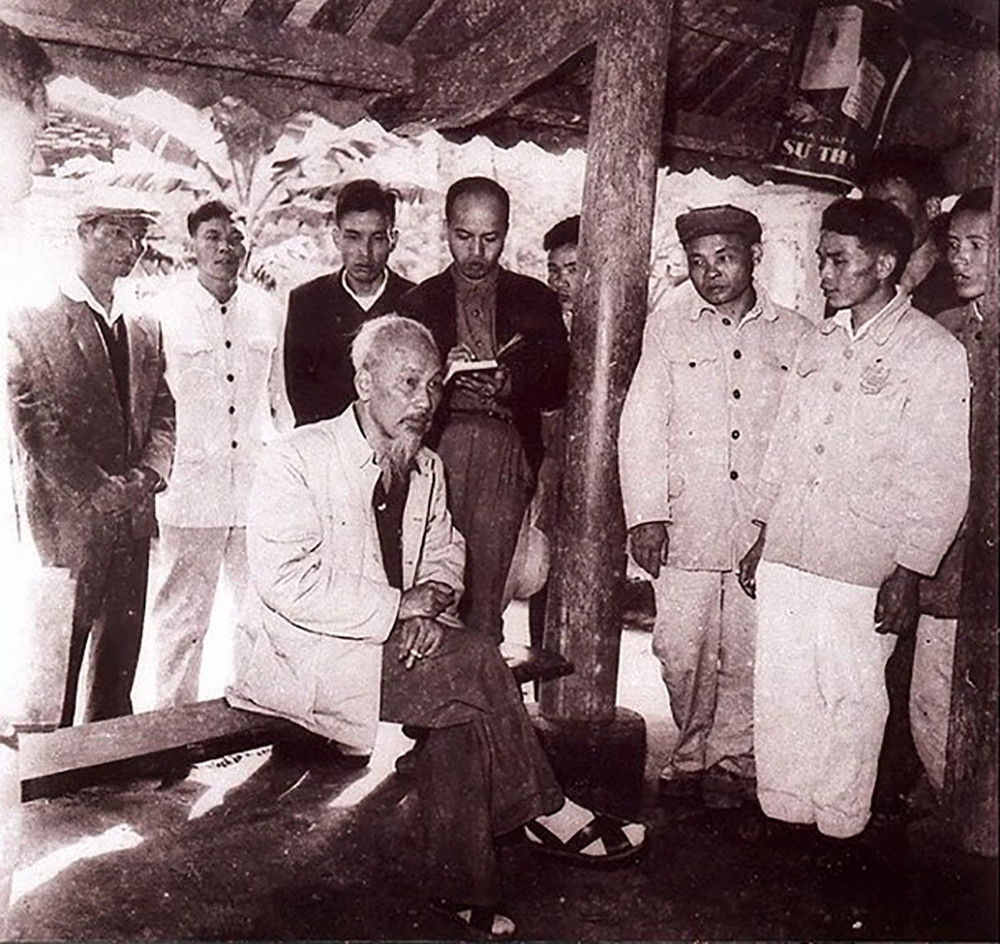

|

| 在金莲村老房子里,胡伯伯回忆起童年时光,感动不已。图片:文件 |

参观完家中珍藏的纪念品后,胡伯伯来到前廊与邻居们聊天。当胡伯伯遇到童年时一起放风筝、钓鱼的挚友阮川先生时,他感慨万千。他搂着阮川先生的肩膀,幽默地摸了摸他的耳朵,问道:“老朋友,你还记得我吗?过去的伤疤至今犹在。” 阮川先生顿时想起了那段往事。有一次,他们俩一起去图阿先生的池塘钓鱼。他感觉到浮标动了,阮川先生用力一拉,结果鱼钩钩住了胡伯伯的耳朵,流血了。阮川先生惊慌失措,但胡伯伯却冷静地取下鱼钩,并在池塘边找了一片网叶包扎止血。伤口不大,却留下了疤痕。胡伯伯摸了摸他的耳朵,回忆起往事,两人都感动得流下了眼泪。

告别亲爱的黄柱后,胡伯伯看望了郎森村,然后来到体育场与村民们交谈。他称赞金莲村的进步:“上次我回来的时候,‘家家有灯’,‘家家有锅’,零星地做些生意。现在村里成立了合作社,大家团结互助,这是一个很大的变化。上次我回来的时候,村里像这样的学校(体育场旁边有一所砖瓦顶的中学)不多,但现在村里和周围村庄的孩子们都有学校上学,成了一个小型的文化中心。文化进步了。看到军人和民兵列队整齐地站在这里,也证明我们的国防力量进步了。”

|

| 国内外游客参观胡伯伯的故乡。图片来源:Canh Hung - PV |

此次回乡探亲,胡伯伯劝告人民要建设好合作社,发扬主人翁精神:掌握村庄,掌握合作社,掌握国家。每个人都把合作社的工作视为自己的工作,肩负起民富、国强、国防强的责任。要帮助单亲家庭和体弱多病的老人。军队、警察、民兵自卫队在维护秩序和安全方面要依靠人民,人民要尽力提供帮助,并时刻保持警惕。

故事结束了,但情感却依然存在,对祖国儿子的敬佩之情依然存在,他为了国家的独立自由、人民的幸福牺牲了一生,只为家人和祖国付出了短暂的时光。

1961年冬天刚好过去60年,这是胡志明主席第二次访问祖国,也是祖国最后一次欢迎他,但他的形象、印象、感受和指示永远铭刻在金莲乡人民的心中,成为金莲乡党委和人民下定决心把金莲乡建设成胜利乡的动力。新型农村合作社正如胡伯伯所愿,我终于在南丹县建立了自己的政权。就我个人而言,我感到非常幸运。

|

| 南丹区金莲公社森村一角。照片:Sach Nguyen |