鲜花依然盛开

2015年,经过多年的琢磨、积累、构思……在县领导的帮助下,我和一些朋友编辑出版了4本安城县文学丛书,每本约一千页,印数四千余册。那天,阮仲陶先生邀请我去参加新居落成典礼,我本想把书带下去送给他,但一想,像阮仲陶先生这样的人,南北朋友万千,送书的人自然不少,我的书是县里的书,我送的,他怎么会看呢……我犹豫了很久,还是决定不带了……

哪知,宴会结束,宾客们都散去后,陶先生却提醒道:听说田先生新出了好几本安城诗文集,想请他每本都取一本,为《演州》继续传诵。

我明确表示今天要送书,但怕他忙,所以就改天再约他。

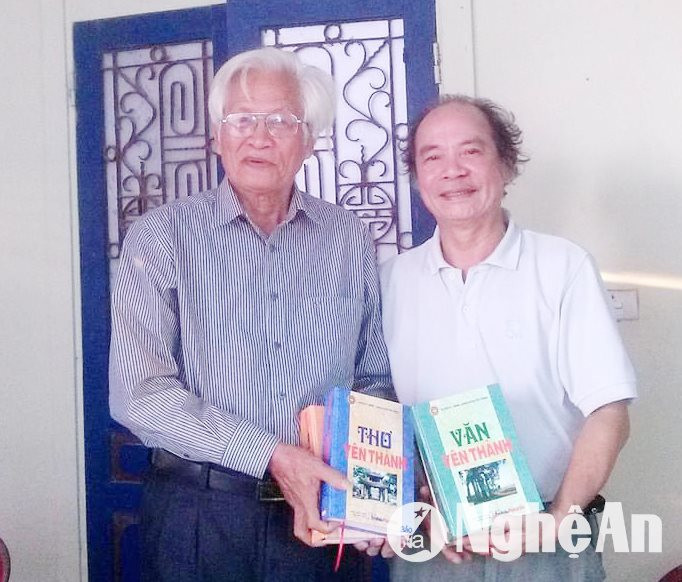

两天后,我和诗人郎弘光带了些书下来送给他。看他爱书爱得开心,我们便邀他到富田路口楼上的一家咖啡馆,兴致勃勃地聊了一下午书。

几天后,我惊讶地看到他的文章在网上和报纸上发表。我没想到他竟然花时间仔细阅读,并对四本“对地方和中央都具有重要意义”(阮仲陶语)的书籍大加赞赏。我打电话向他表示感谢,他又跟我讲了一些他之前文章中没有提到的事情。

我接触阮仲韬,是在接触他的诗歌、文学、音乐和绘画之后。他在担任师文工团团长时,已是著名的抗美救国诗人……作为一名在省、县宣传部门工作近30年的干部,同时也参与撰写文章、文学和诗歌创作,我有幸结识了许多作家、诗人、记者、音乐家和艺术家,有时是荣幸之至,有时是受害者。了解他的人都亲近而尊敬,但也有只把我当成带头干部的。但正因为喜爱阮仲韬的诗歌、文学和音乐,我还是希望有一天能见到他。直到2001年,在演州县文艺协会第一次代表大会上,我才有机会见到他。当诗人黎太山带我去见他时,我和他都很惊讶,因为我们以前读过并记住了对方的诗歌,现在又见面了。和他见面很多,和我见面则少一些,但与阮仲韬见面时,我发现他不像我遇到的某些中央诗人或地方诗人那样显得疏远,而是像一位久别重逢的亲人一样亲切、坦诚、友好。

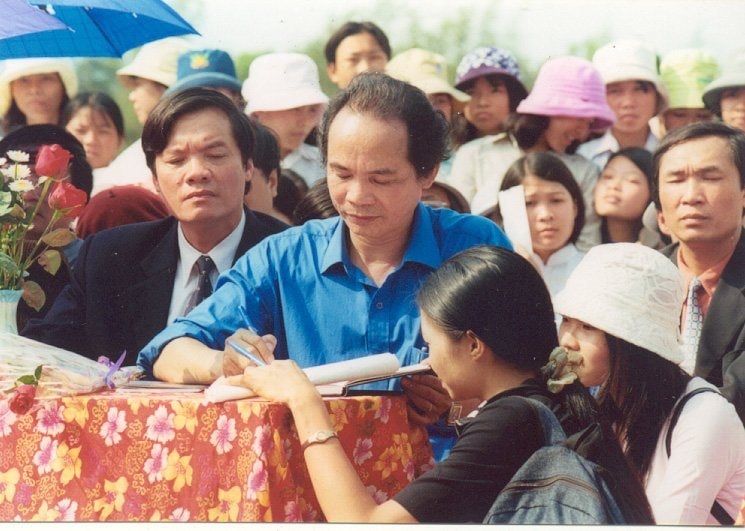

后来,我有很多机会见到阮仲韬。每当演州文艺协会举办诗歌节、组织代表大会,或是他去诗人英雄阮当哲的岳父岳母家,或是诗人好友郎鸿光家……我都能坐下来和他聊天,给他倒酒。“才华横溢、风度翩翩,甚至有点儿风流倜傥”(诗人曹春上语)的阮仲韬,无论在哪个聚会上,无论是几百人挤在一起,还是只有几位诗人和歌唱家,他总是引人注目,激励着周围的人,无论这个人是政治家、党委委员,还是他身边的诗人和歌唱家。

他有两次去安城,我永远难忘。一次,他和一位中央报社的记者一起去了解“莱村35名女孩”的活动情况。我受县委派,带两位客人去莱村。途经石头教堂时,阮仲涛让我拐进宝岩。当我走进一个山洞,准备休息时,那里有诞生在马槽里的圣婴耶稣雕像。阮仲涛对我说:“田先生,我读过胡鸿宣在《先驱报》上发表的文章,也读过很多关于莱村的诗歌、散文,甚至还有一部电影。最近,我看到报纸上报道了救援队来莱村为姐妹和孩子们送去慰问……我很疑惑,不明白为什么35位未婚姐妹会聚集在一个村子里……”

我曾带领数十个来自报刊和文学村的代表团来到莱村,在私下会谈中听取了县领导对莱村的诸多看法,却没能逃过阮仲涛那犀利的目光。在山洞的清凉中,我向阮仲涛讲述了莱村“媒体事件”的真相,以及县领导每次接待来访代表团时所遭受的苦难。听完我讲述莱村的真相后,阮仲涛决定在莱村稍作停留,站在河堤上拍摄莱村的全景照片,然后就离开了,没有进村探望妇女和儿童。代表团返回县城时,县领导们早已等候在外,兴高采烈地向诗人敬酒。

第二次受区主席委派,会见音乐家阮仲涛和潘青章。在前往汝甘中段银石附近新平整的土地准备建造上塔的路上,阮先利主席提出了将甘寺建设为精神旅游中心的想法。他让诗人阮仲涛查看这里的地形、沟壑形状和山势。只见阮仲涛带着同情、分享和对风水的理解,向区主席低声细语……我曾听诗人黎辉茂讲过一个故事,黎辉茂有一年患偏头痛、痛风,心脏衰弱,年年受其折磨。阮仲涛专程从河内赶来探望,看到黎辉茂的院子里有一棵枯死的树桩,失去了知觉,但仍然柔软。陶渊明说:“你把一个干枯的树桩放在廊下,难怪你病了。” 茅先生听到陶渊明扔掉树桩,病情逐渐好转,继续写诗写文,仿佛得了圣药。 陶渊明的亲朋好友都知道他是一位诗人、音乐家和画家,称他为“天人”。

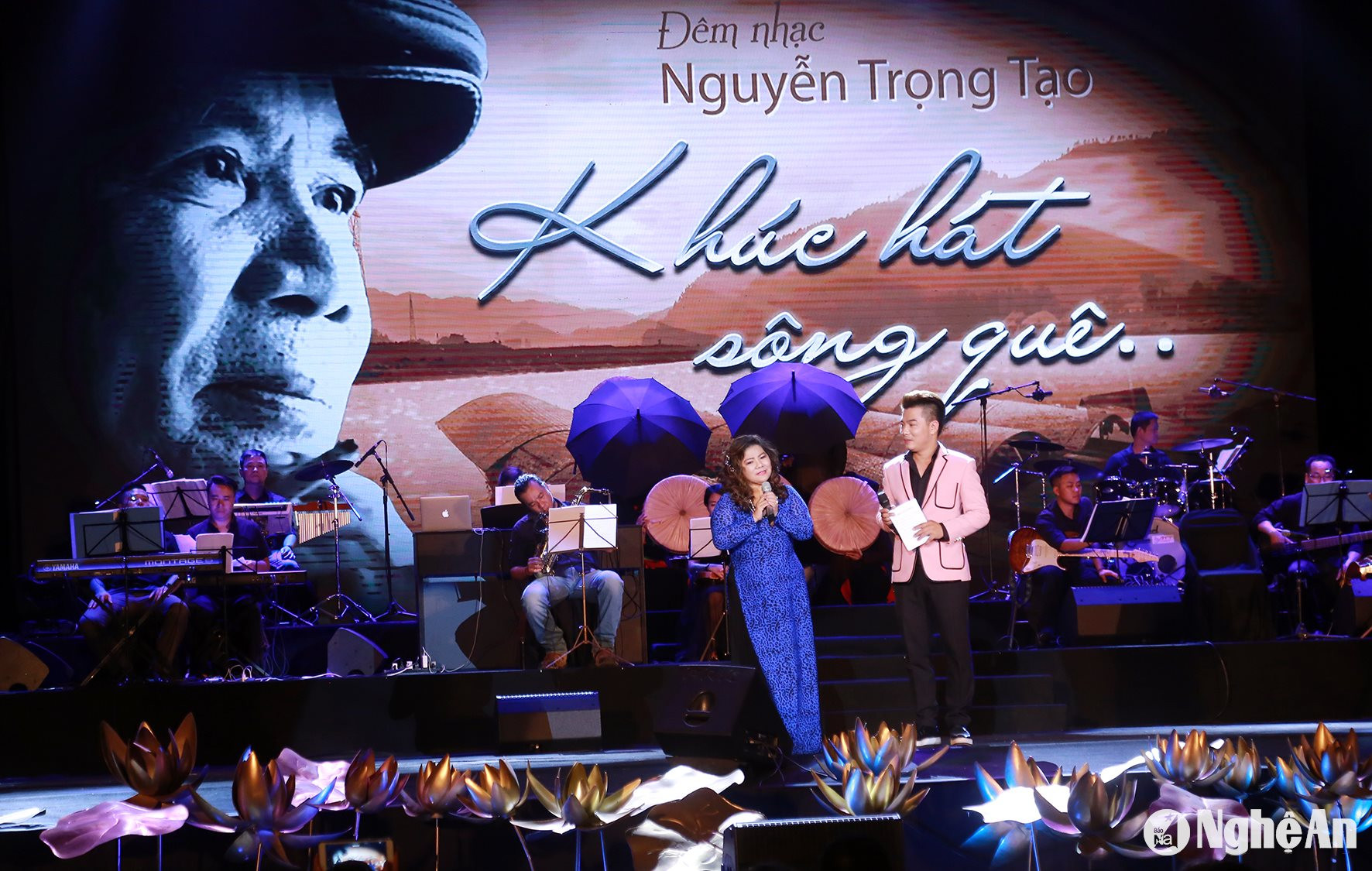

还有那次在安城,我们去了甘寺后,回到酒店,聚会唱歌、朗诵诗歌,一直到下午。阮仲涛演唱了他的新作《村门》,孩子们唱起了《我的家乡官湖村》、《歌谣歌》、《渡口的眼睛》……在欢乐的时刻,阮仲涛越喝越唱,越清醒越陶醉……每个人都感到自己受到了激励,更加富有创造力,更加充满信念,更加热爱美,更加热爱人民,更加热爱自己的祖国和国家。

也是在那次会面中,阮仲涛向我透露,他在1981年发表了著名诗歌《新万寿颂》(这首诗以其在越南社会革新时期前夕的预言性和解放性而闻名)时受到了批评。那次聚会结束后,我和阮仲涛单独喝咖啡,问起他的家族起源。越南吴氏族谱资料页上记载,阮仲陶是吴志李厝演洲家族的直系后裔,是功臣兼大夫吴志志、御前秘书吴志和、大夫兼总理吴西荣、大夫吴功泽、大夫吴兴教……的远亲。阮仲陶家族的祖先吴志平出家当佣人,后被姑母家收养,改姓阮,从此阮氏一脉便由此而来。

我心里想,像阮仲涛这样才华横溢、胸怀爱国之心的人,当他们升华出伟大、优秀、杰出的作品,具有开明、普世的品格,触动民族和时代的脉络,为千百年来留下精神遗产时,“文高之后,阮廷氏就是阮仲涛”(阮水可语),对他说这话,或许会让人觉得是见财如命,强求亲人。但阮仲涛却风趣地说道:“我本是吴池家的人,祖母是吴,叔父把我抚养长大,在阮家,祖先是吴池平,我是乂人,祖上是竹林。”于是,我向他倾诉,谈到蜿蜒流淌的如丝般环绕安城-演州等村庄的奉河,这条河孕育了众多祖国和国家的优秀子弟。高宣德、吴志志、吴志和、陈友忠……没想到那是我在安城最后一次见到阮仲韬。

如今,阮仲韬逝世已五年。随着时间的推移,读者们越来越有机会欣赏他留下的作品,也越来越清晰地认识到阮仲韬在乂安文化、越南文化中的地位。我始终喜欢他《随想》一诗中的那句:花儿依然在应季绽放。生命依然在发展,前人留下的文化遗产继续滋养和滋养着后世的智慧灵魂。

.jpg)