总理:建设安全的社会以抵御自然灾害

3月29日,越南政府总理阮春福在全国自然灾害防治工作会议上发表讲话时指出,我们必须认识到,自然灾害没有规律,给人民的平静生活带来巨大影响。如果由于防灾减灾工作不到位、防灾减灾意识淡薄,导致人民挨饿受冻、无家可归,那是我们的责任。

|

| 政府总理阮春福在会上讲话。照片:VGP/Quang Hieu |

总理表示,越南是一个“早上防风雨,下午防烈日炎炎”的国家,始终秉持着坚定不移地抗击风暴、洪水和干旱的传统,以守护全体人民的和平生活。因此,此次会议意义重大,众多地方、部委、行业领导、国内外组织、科学家和专家将齐聚一堂,共同探讨切实可行的创新措施,以解决这一问题。政府将最大限度地听取和吸收各方意见,最终形成政府关于自然灾害防治的决议。

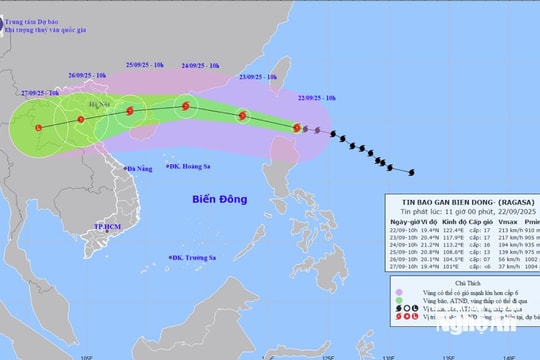

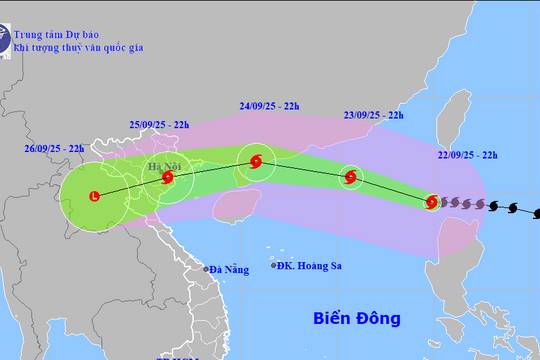

总理表示,越南是受自然灾害威胁最严重的五个国家之一。我们已做出努力,但损失仍然很大,往往占GDP的1%至1.5%。2017年,我们遭遇了16场风暴和4次热带低气压,损失高达60万亿越南盾。

总理特别强调,我们必须意识到自然灾害不讲规律,对民众的平静生活造成极大影响。如果民众因为预防不力、意识淡薄而遭受饥寒交迫、无家可归的痛苦,那也是我们的责任。

|

| 总理表示,宣传普及自然灾害预防知识至关重要。图片:VGP/Quang Hieu |

因此,总理强调,“最伟大的精神和最全面的指导观点是建设安全的社会,抵御自然灾害”。

因此,预防自然灾害必须是整个政治体系、全体人民和全社会的共同任务,在国家和人民共同努力下实施,有效利用国家、国内外组织和个人的资源。

灾害预防是以风险管理为方向的。我们必须充分重视预防、应对和克服后果。为了减少损失,我们必须以预防为主,重视对预防的投入(而不仅仅是应对和克服),并切实贯彻“四个现场”的方针。

按照系统、流域、跨区域、跨部门等层次,综合应用科技成果,继承传统经验,实施同步治理。

要将防灾减灾内容纳入全国和各行业经济社会发展规划和计划,最大限度降低自然灾害风险;鼓励企业以政府和社会资本合作的形式投资防灾减灾领域,并制定相应的机制和政策。

要将结构性措施与非结构性措施结合起来,将灾后恢复升级与重建工作结合起来,防灾减灾工程建设投资要兼顾多种目标。

确保越南所参与的国际承诺符合国际法和越南法律的规定。

|

| 总理高度评价在自然灾害预防领域应用的科学研究。图片来源:VGP/Quang Hieu |

在风暴到来之前赶到现场

从以上观点来看,总理认为,必须建立更加完善的防灾工作组织机构和制度,本着“精干要精、干部要好、责任要重、责任要与人民利益挂钩、以人民为导向”的精神。

总理赞同前农业与农村发展部部长黎辉五先生的说法,他表示,报警固然好,但在风暴来临之前赶赴灾区,与民众保持密切联系,并采取主动疏散措施则更为有效。他分享了自己在当地工作的经历,当洪水来袭时,政府必须下令处理民众的猪,并进行赔偿,以避免民众因为猪而后悔自己的财物,在风暴和洪水期间尽量待在家中,或者把猪抬上船,结果船摇晃、翻船,造成人员伤亡。因此,官员在开展这项工作时,必须对民众抱有高度的责任感。

因此,总理表示:“这次会议是为了提高政府和国家防灾体系的责任感,照顾好人民。只有充满热情,我们才能发挥创造力,但对风暴和洪水的漠不关心是不可接受的。”

|

| 总理参观自然灾害预警系统展位。图片来源:VGP/Quang Hieu |

与此同时,总理强调必须提高管理能力。中央自然灾害防治指导委员会及各级指导委员会必须持续、有效、高效、积极地运作,而不仅仅是在雨季和汛期。

总理强调,需要推动科技应用,特别是在监测、观察和预报方面,并指出,像去年那样造成多人死亡的山体滑坡不应再次发生。此外,必须严格纪律和秩序,“在召开预防风暴、洪水和自然灾害的会议时,必须有所有相关人员共同决策”。

必须把自然灾害防治宣传工作放在第一位,因为它事关人民群众生命财产安全。提高自然灾害防治干部特别是基层干部的能力建设水平。

关于机构和政策,总理表示将继续完善,包括财政政策支持这项工作、推动社会化、为公私合作创造条件……

总理针对各地区的具体解决方案提出建议,指出北部、中部和西原等山区需要重点关注山体滑坡、山洪暴发、水坝安全、人口迁移等问题,并明确水库间调度流程。

对于北部三角洲地区和中北部地区来说,必须确保包括堤防系统在内的自然灾害防治工程的安全。“堤坝上出现鼓形白蚁巢穴的情况,千万不能掉以轻心,下雨时,它们会溃决,来不及逃生”。在堤防保护工作中,切勿“等到牛走了才建牛棚”。必须确保整个地区,特别是首都河内的安全。

|

| 越南政府总理参观防洪规划展览。图片来源:VGP/Quang Hieu |

中部海岸和中部高地坡度较大,需要关注大坝安全、水库间过程、泄洪、船舶停泊区和水产养殖等问题。

对于九龙江三角洲地区而言,应本着“顺应自然”的精神,有效落实政府第120/NQ-CP号决议,应对气候变化。

对于海域和沿海地区,不能主观臆断,要严格管控船舶进出港过程,联合边防部队和地方防风防洪力量,“不让船舶多次呼唤却不归的情况发生”。要有应对超级风暴的预案。

对于大城市,必须重新审视标准和排水能力,尤其要尽量减少为建设工地而填平湖泊,减少蓄水空间。要注意城市树木的养护,避免树木倒塌死亡,这种情况已屡见不鲜。

.jpg)