从义静苏维埃到1945年8月义安河静总起义夺取政权

宜静苏维埃运动是我党成立后越南革命的重大历史事件,是1930年至1931年全国工农革命斗争的必然结果。

工农革命斗争从永滨水地区开始,逐渐扩展到义安、河静两省的众多地方,并随着义静苏维埃政府的诞生而发展到顶峰。义静苏维埃政府虽然还处于萌芽阶段,但却留下了工农国家的良好印记,充分响应了我国人民对独立自由的强烈愿望,也为越南革命留下了许多宝贵的经验教训。

义静苏维埃的召开在实践中肯定了工人阶级及其先锋党的领导作用和领导能力。同时,这也是越南民族民主革命的第一次总演练。

之所以称之为总演习,是因为通过这次运动,对革命的战略路线、革命方法等一系列基本问题进行了检验,为以后的革命进程,特别是1945年八月革命积累了有益的经验。

我党在1930-1931年革命运动中取得的最大胜利是建立了牢固的工农联盟,而以宜静苏维埃为高峰的革命运动正是这一胜利的体现。宜静苏维埃有力地鼓舞了我国人民,主要是工人和农民,使他们看到自己有能力推翻帝国主义和封建主义的统治,建立新社会。宜静苏维埃是世界民族解放运动中一个独特的现象,它响彻全国,震撼国际舆论,展现了殖民地民族不屈不挠的意志和顽强拼搏的精神,使与我党有着相同命运的民族认识到自己的历史作用,更加相信革命者创造历史的能力。在我国,农民问题首次成为民族解放斗争进程中的重要内容,反封建主义问题也首次被提出。

1930—1931年的革命运动,为我国革命培养了一支十分庞大的干部队伍,他们在同阶级敌人和民族敌人的生死斗争中,经受住了严峻的考验,坚定不移。

义静苏维埃给我们留下了许多宝贵的经验教训,这些经验教训对越南革命历史发展进程产生了越来越深远的影响。这些经验教训包括:继承和发扬民族爱国主义、顽强不屈、百折不挠的传统,不做奴隶;确保党的革命领导地位,不断反对“左”和“右”,确保党的工人阶级性质,加强党的政治、思想和组织建设;通过党的正确路线、政策和口号吸引和凝聚大批人民,满足人民的强烈愿望。关于如何根据具体历史情况运用革命形式和方法,夺取和保持政权的艺术教训……从一支经过艰辛和挑战而锻造出来的革命力量中,这些宝贵的经验教训,是我们党运用、补充和发展党在1930年提出的民族解放革命路线的基础,为1945年八月革命总起义的胜利作出贡献。

在义安省和河静省,抓住机会“日本政府已无条件投降”(1)义静起义委员会发布起义命令,并在全区散发传单,呼吁:“全体同胞,团结在越南独立同盟会黄星红旗下,领导推翻越南叛国政府,建立革命人民政府,准备力量对付一切反动势力……”(2)。义静越盟的起义命令和传单为群众运动注入了新的活力。起义气氛沸腾澎湃。各地迅速成立了起义委员会和临时革命人民委员会。传单和横幅,口号随处可见。缀有黄星的红旗在村集体房屋的屋顶和高大的树木上明亮地飘扬。各种集会、演讲、示威、游行、示威等活动接连爆发,营造出革命的进攻氛围。荣市起义于1945年8月21日迅速胜利结束,没有发生任何流血事件。与此同时,平原、中部和高地各县也于1945年8月18日至26日轮流夺取政权。1945年8月,乂安省全境爆发的夺权总起义仅用9天就取得了胜利。

在河静,接到跨省越盟的起义命令后,准备工作十分紧急。成立了县起义委员会,开会讨论县内夺取政权的方案。志愿宣传队积极开展工作。集会和示威游行吸引了数以万计的民众参加。村巷里,号角声、锣鼓声、喧嚣声不断。1945年8月18日上午,河静省省会夺取政权的起义迅速取得胜利,河静省临时革命政府在人民的欢欣鼓舞中成立。1945年8月21日,香溪县夺取政权的起义取得胜利,从此,河静全省夺取政权的起义彻底结束。于是,1945年8月在河静全省紧急举行了夺取政权的总起义,仅用5天时间(1945年8月16日至21日)就取得了胜利,整个政府都掌握在人民手中。

上述胜利是法国殖民者踏上义静土地以来各阶层人民长期艰苦卓绝、充满牺牲和复杂斗争的结果,也是1930-1931年义静苏维埃运动以来两省党和人民浴血奋战的必然结果,也是全民族为了民族最高利益团结一致的伟大成果。当千载难逢的机遇来临时,以老共产党员为核心的义静跨省越盟根据当地实际情况灵活而富有创造性地正确运用越盟阵线的政策,组织和凝聚各阶层人民,分化敌阵,防范日军及其爪牙可能发动的反抗,并根据各地实际情况采取适当的形式和方法。

义安河静起义夺取政权的胜利,为全国人民的全面胜利作出了重大贡献,彻底打破了法西斯、殖民和封建制度在我国的奴役锁链,为越南民族的历史开辟了新纪元。而取得这一辉煌胜利,更能体现出义静苏维埃运动的伟大意义,正如胡志明主席所言:“尽管法国帝国主义将这场运动镇压得血流成河,但义静苏维埃运动展现了越南劳动人民的英雄气概和革命能力。这场运动虽然失败了,但却为后来胜利的八月革命培养了力量。(3)。

笔记:

(1)1945年8月13日,法西斯日本向盟军无条件投降,但直到1945年8月15日,盟军电台才正式宣布这一消息。

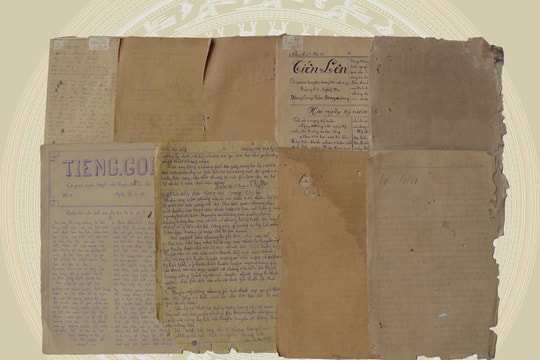

(2)乂安省委办公室档案

(3)《胡志明全集》,国家政治出版社,2011年,第12卷,第407-408页