Impact international et activités diplomatiques de l'offensive du Têt de 1968

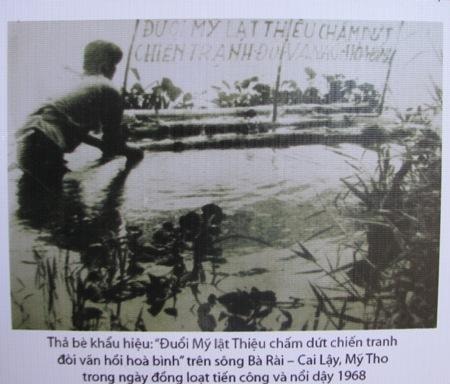

(Baonghean.vn)- L'offensive générale et le soulèvement du printemps de Mau Than 1968 ont été un maillon important dans la chaîne des exploits héroïques du printemps dans le parcours de lutte contre l'ennemi et de défense de la patrie du peuple vietnamien.

|

| L'Oncle Ho et le Politburo se sont rencontrés pour discuter de l'offensive du Têt de 1968. Photo avec l'aimable autorisation |

1.L'offensive générale et le soulèvement du printemps de Mau Than en 1968 ont été une manifestation vivante de la mise en œuvre des enseignements du président Ho Chi Minh : « Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un, la volonté d'unifier la patrie du peuple de tout le pays ne faiblira jamais » et « Les rivières peuvent s'assécher, les montagnes peuvent s'éroder, mais cette vérité ne changera jamais ! ».

Parallèlement, il s'agit d'un maillon important qui perpétue les glorieux faits d'armes du printemps, dans la lutte contre l'ennemi et la défense du pays par le peuple vietnamien. De la révolte de Hai Ba Trung au printemps 40 à la révolte de Ly Bi, qui établit l'État de Van Xuan au printemps 544 ; aux attaques des printemps 938, 981, 1077 et 1258 ; et notamment à celle du Têt Ky Dau en 1789, menée par le héros Nguyen Hue, Quang Trung a vaincu 200 000 soldats Qing. L'événement du Printemps de Mau Than en 1968 s'inscrivait dans la continuité de la tradition, mais se développait dans un contexte nouveau, combinant attaques et soulèvements sous la direction du Parti et du président Ho Chi Minh. Sept ans plus tard, la guerre de résistance contre les États-Unis pour sauver le pays s'est également achevée par la Grande Victoire au printemps 1975.

|

| Milice féminine des agences du Comité central du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, prête à affronter l'offensive générale et le soulèvement de Mau Than. Photo : avec l'aimable autorisation. |

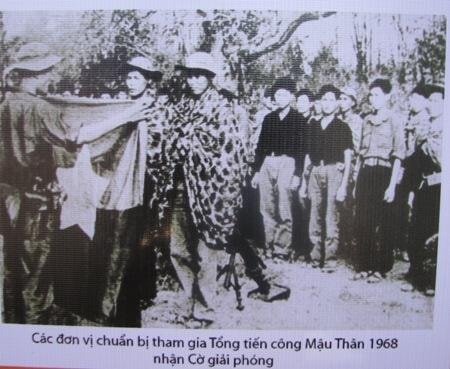

Bien que l'offensive générale et le soulèvement du Printemps de Mau Than de 1968 n'aient pas atteint tous leurs objectifs et que nos forces aient subi de lourdes pertes, même si de nombreux points nécessitaient encore des leçons, notamment en termes de stratégie militaire, ils ont marqué la remarquable maturité de la révolution du Sud. On peut y voir une excellente répétition générale pour l'offensive générale et le soulèvement ultérieurs visant à libérer complètement le Sud, car dès les premiers coups de feu du Têt de Mau Than de 1968, les offensives générales et les soulèvements suivants ont mis à mal la stratégie de « guerre limitée » des États-Unis, les obligeant à désamorcer la guerre et à s'asseoir à la table des négociations lors de la Conférence de Paris de 1968.

2.L'offensive et le soulèvement du Têt de 1968 « ont provoqué un profond choc dans l'opinion publique, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier ». Ils ont eu un impact direct sur la pensée et l'action des responsables et de l'armée américains, plongeant les États-Unis dans une « crise de confiance » après l'offensive du Têt de 1968, les obligeant à ajuster plusieurs de leurs politiques internationales.

L'événement de Mau Than de 1968 a attiré de nombreux chercheurs et historiens du monde entier, qui ont cherché à en étudier et à en expliquer les aspects. Il a suscité un vif intérêt dans la presse et l'opinion publique internationales, et a marqué pendant des décennies les esprits des participants directs à la guerre et de nombreux autres. En particulier, en suivant de près l'événement, les peuples pacifiques du monde entier ont admiré de plus en plus l'esprit combatif du peuple vietnamien et soutenu sa juste guerre. Cet événement a fortement influencé le mouvement exigeant la fin de la guerre d'agression américaine contre le Vietnam.

Le commentateur américain B. Ridgway a comparé l'offensive du Têt à la bataille de Waterloo en 1815 ; d'autres ont comparé la surprise à la bataille de Pearl Harbor en 1941. Le journaliste américain D. Oberdoifer (qui a été témoin de l'offensive du Têt) a écrit dans son ouvrage « Tet » que : « La pleine signification de l'offensive du Têt de 1968 dépasse notre compréhension » et « c'est un événement tournant majeur de notre époque ».

L'historien américain G. Kolko a déclaré dans son ouvrage Anatomie d'une guerre (publié en 1985) : « Avec l'offensive du Têt de 1968, le Vietnam est devenu la première guerre étrangère des États-Unis depuis 1882, provoquant une profonde crise sociale et interne ainsi qu'une division politique. » L'ancien ambassadeur des États-Unis à Saïgon, M. Taylor, a déclaré : « Les événements du 31 janvier 1968 et les attaques de l'armée de libération vietnamienne rapportées par la presse américaine sous forme de gros titres diffusés à la télévision ont terrifié la plupart des Américains et certains responsables américains ; il leur a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre et, dans certains cas, ce rétablissement n'a jamais été rétabli. » La véritable surprise de l'offensive du Têt de 1968 n'a pas été que l'ennemi ait lancé une attaque de grande envergure, mais qu'il ait lancé de nombreuses attaques féroces en même temps.

|

Même ceux qui soutenaient la politique de guerre du président B. Johnson reconnaissaient : « L’offensive du Têt de 1968 a démontré que les 500 000 soldats américains étaient extrêmement insuffisants, incapables de repousser et de soumettre le Viêt-Cong. » Le 26 mars 1968, le groupe consultatif principal du président américain lança un avertissement : « Les États-Unis doivent commencer à prendre des mesures de retrait. » Après la démission du secrétaire à la Défense R. Mc. Namara le 29 février 1968, son remplaçant, Clark Clifford, déclara également que la guerre du Vietnam était « un tonneau sans fond » et que « peu importe le nombre de soldats envoyés par les États-Unis, l’ennemi pouvait toujours riposter. »

Les médias américains, notamment les milieux militaires et politiques, ainsi que certains universitaires américains, ont consacré beaucoup d'efforts à expliquer l'impact, le secret et le caractère inattendu de l'offensive du Têt. La presse a mis en avant cet événement, la réaction intempestive de l'armée américaine et le mouvement pacifiste qui s'est enflammé aux États-Unis.

Ainsi, depuis 1968, le Têt, qui était à l'origine une coutume traditionnelle au Vietnam (et dans certains pays asiatiques), est devenu un nom propre aux significations diverses dans la mémoire des Américains, notamment pour ceux qui ont participé directement à la guerre. Depuis, le Têt est devenu une obsession et un choc pour de nombreux dirigeants de haut rang, ainsi que pour les soldats américains et fantoches. L'événement du Têt Mau Than « a provoqué un choc soudain en Amérique, perturbé le déploiement, brisé le plan de combat ; a amené la scène de guerre dans chaque famille américaine, jusqu'au Congrès américain ; a fait comprendre que la rumeur de la "victoire" au Vietnam propagée par le Pentagone était une pure invention ».

Dans le « cauchemar » de l'après-Têt, la situation aux États-Unis devint chaotique comme jamais auparavant dans l'histoire. En de nombreux endroits, le peuple américain se souleva contre la guerre d'agression au Vietnam, protestant pour exiger le retrait des troupes américaines. Le feu anti-guerre s'enflamma violemment, dégénérant en confrontation entre le gouvernement et le peuple américain. Les manifestations du peuple américain à San Francisco, en Californie, et celles des étudiants de l'université d'État de Kent, dans l'Ohio, en sont des exemples typiques.

|

Un ancien journaliste de Washington a déclaré : « L'offensive du Têt a montré au peuple américain que la guerre était toujours là, et les Américains ont commencé à y prêter davantage attention. Les volontaires américains ont commencé à protester contre la guerre, même au Vietnam. Ils ont écrit des lettres à leurs proches pour protester publiquement contre la guerre. »

Il y eut donc un changement d'attitude envers l'opposition à la guerre, un changement qui s'amplifia. L'acteur Dick Hughes, l'un des 16 millions de jeunes Américains qui brûlèrent leurs cartes et résistèrent à la conscription, évoqua le souvenir hanté de Mau Than en 1968 : « Cette guerre a toujours hanté mon esprit. À la télévision, on voyait constamment les batailles, les cadavres, et ce qui se passait au Vietnam était terrible. J'ai décidé de faire quelque chose pour le Vietnam. Je suis donc allé au Vietnam pour faire du travail social. »

À l'échelle mondiale, l'offensive et le soulèvement du Têt ont eu un impact considérable, mettant en échec la stratégie militaire américaine de « réponse graduée », forçant les dirigeants, y compris l'armée américaine, à admettre que les États-Unis pouvaient perdre la guerre du Vietnam. Les lourdes défaites consécutives au Vietnam et dans de nombreux autres pays ont sérieusement affaibli les forces et la position des États-Unis.

En 1969, R. Nixon accède à la présidence dans une situation difficile et sombre, sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Face à cette situation, il propose une nouvelle doctrine visant à adapter sa stratégie afin de poursuivre ses complots pour dominer le monde et maintenir sa position et ses intérêts. Il préconise notamment la politique de « préparation à la négociation » si elle est bénéfique pour les États-Unis et pour diviser et provoquer les pays socialistes et les forces révolutionnaires du monde. On peut dire que la naissance de la doctrine R. Nixon marque un recul et une passivité par rapport au « trumanisme » et à la « stratégie Kennedy », qui visaient à négocier avec le Vietnam, mais en position de force et dans des conditions favorables aux États-Unis.

Ainsi, comme le disent les Américains, bien que « l’implication de l’Amérique au Vietnam ait été la guerre la plus largement médiatisée de l’histoire », les décideurs politiques, généraux, historiens, écrivains, journalistes, etc. américains ont néanmoins mené des recherches approfondies et écrit abondamment sur l’offensive du Têt, ce qui a conduit de plus en plus à l’admission de l’échec de l’Amérique au Vietnam.

L'offensive et le soulèvement du Têt de 1968 ont été rejoints par les médias de nombreux pays, diffusant rapidement l'information à travers le monde et s'attirant le soutien de l'humanité progressiste. Le Washington Post, le New York Times, l'agence de presse britannique Reuters, le journal français Le Monde… tous ont commenté la force de la révolution vietnamienne et la faiblesse de l'empire américain lors de l'offensive du Têt de 1968. Et le journal français Le Figaro, le 2 février 1968, louait : « La célèbre offensive du Viet Cong nous montre l'ingéniosité des commandants dans la conduite de cette guerre, tant militaire que politique. Sur le plan intérieur, ils viennent de remporter une grande victoire ; ils ont montré au peuple vietnamien qu'il est capable de se battre n'importe où et n'importe quand. »

De nombreux journaux d'organisations communistes et ouvrières des pays capitalistes ont exprimé leur admiration pour la lutte de notre peuple contre les États-Unis à l'occasion de l'événement du Têt de Mau Than. Les pays du bloc socialiste de l'époque ont toujours exprimé leur joie pour le peuple vietnamien. Presque tous les journaux des pays socialistes ont publié, le 31 janvier et le 1er février 1968, des articles exprimant leur joie pour la victoire du Vietnam.

|

Le Forum du peuple polonais y écrivait : « Les combats audacieux et bien préparés des patriotes sud-vietnamiens sont une continuation des attaques à grande échelle lancées par l'Armée de libération en janvier dernier, aux moments, aux endroits et sous la forme de son choix. L'Armée de libération a pratiquement immobilisé et menotté toutes les forces combattantes ennemies dans toutes les provinces. »

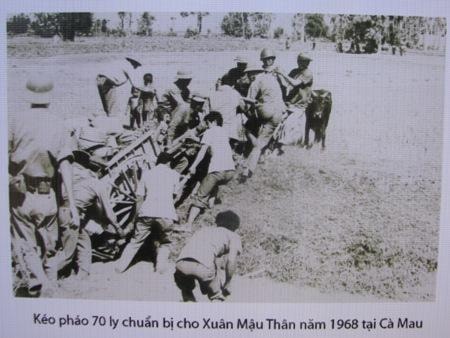

3. De nombreux chercheurs affirment que sans l'offensive Mau Than de 1968, il n'y aurait pas eu de négociations à Paris pour signer l'accord d'armistice de 1973 et mettre fin avec succès à la guerre de résistance contre les États-Unis pour sauver le pays au printemps 1975. Comme le Politburo a évalué l'offensive générale de Mau Than et le soulèvement du printemps 1968 : « La victoire a eu une signification stratégique extrêmement importante, créant un tournant décisif dans la guerre, marquant l'échec de la stratégie de guerre locale des États-Unis, forçant les États-Unis à passer à une stratégie défensive sur l'ensemble du champ de bataille, à s'asseoir à la table des négociations avec nous à Paris, à mettre fin aux bombardements inconditionnels, à prôner la désaméricanisation de la guerre et à commencer une période de désescalade de la guerre.

En effet, le 28 décembre 1967, le Bureau politique, présidé par le Président Ho Chi Minh, approuva le plan stratégique de 1968. La politique de notre Parti durant cette période consistait à « ouvrir la voie à l'ennemi pour qu'il entame des négociations dans la direction la plus avantageuse pour nous », à « le contraindre à s'asseoir à nos côtés et à négocier avec nous », affirmant clairement : « Nous ne pouvons gagner à la table des négociations que si nous gagnons sur le champ de bataille », « conjointement aux luttes militaro-politiques au Sud, nous devons attaquer l'ennemi par la voie diplomatique et nous coordonner avec ces deux luttes pour remporter des victoires encore plus grandes », « les luttes militaro-politiques au Sud sont les principaux facteurs de la victoire sur le champ de bataille et posent les bases de la victoire diplomatique ».

D'une part, nous recherchons toujours la sympathie, le soutien et l'assistance de nos amis internationaux, en particulier de l'Union soviétique et de la Chine ; d'autre part, nous restons déterminés à maintenir notre politique d'indépendance et d'autonomie. Si, avant 1966, notre position consistait à exiger des États-Unis qu'ils retirent leurs troupes du Sud et cessent tout acte de sabotage contre le Nord avant toute négociation entre les deux parties, notre Parti, dès la XIIIe Conférence centrale, a défendu la possibilité que le Vietnam entame des négociations si les États-Unis cessent leurs bombardements sur le Nord, sans y inclure la condition du retrait de toutes leurs troupes du Sud, comme demandé précédemment. Cependant, les États-Unis ont toujours fermement posé comme condition que nous nous engagions publiquement à ne pas profiter de l'arrêt des bombardements américains pour aider le Sud. La lettre du président américain Johnson au président Hô Chi Minh du 8 février 1967 a clairement démontré l'obstination des États-Unis.

Nous voulons la paix, nous voulons négocier, mais nous ne pouvons pas nous laisser berner par l'illusion de négocier en position de faiblesse ; nous ne pouvons négocier qu'en position de supériorité et de domination militaire. L'offensive et le soulèvement du Têt de 1968 constituaient une manœuvre stratégique, créant une pression diplomatique avec les États-Unis. La majorité de la société américaine, y compris les hauts fonctionnaires, les membres du Congrès et les puissants groupes financiers, a dû changer d'avis et renoncer à la politique guerrière de Johnson.

L'échec militaire, combiné à l'influence de l'opinion publique internationale et à la pression des mouvements pacifistes et pacifistes, ainsi qu'à d'autres facteurs, a eu un impact considérable sur l'attitude des États-Unis et le développement de leurs activités diplomatiques. Cela a contraint le président américain Johnson à déclarer publiquement la fin unilatérale de la guerre destructrice au Nord (à partir du 20e parallèle), à se déclarer prêt à envoyer des représentants négocier avec le gouvernement de la République démocratique du Vietnam et à décider du retrait progressif des troupes américaines du Sud-Vietnam.

Ainsi, le 13 mai 1968, les premières négociations officielles entre les deux parties – représentants du gouvernement de la République démocratique du Vietnam et du gouvernement des États-Unis – eurent lieu à Paris, en France. De nombreuses rencontres eurent lieu en 1968, mais aucune question importante ne fut résolue. Par la suite, le conflit diplomatique entre les États-Unis et les États-Unis tourna principalement autour de la forme et de la composition de la Conférence de Paris ; il aboutit finalement à une conférence quadripartite entre la République démocratique du Vietnam, le Front de libération nationale du Sud-Vietnam (devenu plus tard le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam), les États-Unis et la République du Vietnam (le gouvernement de Saïgon).

Le 8 juin 1969, le président R. Nixon annonça le premier retrait de 25 000 soldats du Sud-Vietnam. Le 10 juin 1969, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam décida que la délégation du Front de libération nationale du Sud-Vietnam à la Conférence de Paris deviendrait désormais la délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, dirigée par Mme Nguyen Thi Binh, ministre des Affaires étrangères. Le 4 août 1969, le Dr Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale, rencontra secrètement la ministre Xuan Thuy pour la première fois à Paris.

Le 25 août 1969, le président Ho Chi Minh répondit à la lettre du président américain Nixon en déclarant : « Vous avez exprimé votre désir d’œuvrer pour une paix juste. Pour ce faire, les États-Unis doivent mettre fin à la guerre d’agression et retirer leurs troupes du Sud-Vietnam, respecter le droit à l’autodétermination du peuple sud-vietnamien et de la nation vietnamienne, sans intervention étrangère. C’est la bonne voie pour résoudre la question vietnamienne, conformément aux droits nationaux du peuple vietnamien, aux intérêts des États-Unis et au désir de paix des peuples du monde. C’est ainsi que les États-Unis se retireront de la guerre avec honneur. »

Pendant près de cinq ans (du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973), de nombreuses activités ont eu lieu : 201 réunions publiques, 45 réunions privées de haut niveau, 500 conférences de presse, 1 000 interviews et des centaines de rassemblements de soutien au Vietnam. Le 27 janvier 1973, l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam était officiellement signé, créant ainsi les conditions propices à la réalisation de l'idéologie du président Hô Chi Minh : « Pour l'indépendance, pour la liberté, luttons pour le départ des Américains, luttons pour la chute des marionnettes ». La grande victoire du printemps 1975, libérant le Sud, unifiant la patrie et amenant le pays tout entier à s'unifier et à construire le socialisme, est la matérialisation éclatante de son idéologie.

Dr Le Duc Hoang,

Département central de la propagande

| NOUVELLES CONNEXES |

|---|

.jpg)