La course pour trouver un vaccin contre le coronavirus : courez, ne marchez pas !

(Baonghean.vn) - Les scientifiques s'efforcent de produire un vaccin contre la dernière souche du coronavirus. Même s'ils arrivent trop tard dans cette épidémie, leurs efforts ne seront pas vains.

|

| Illustration : Économiste |

Efforts pour trouver un vaccin

Ces dernières semaines, les recherches Google pour « film sur les maladies contagieuses » ont explosé. Dans ce film de 2011, un virus se propage rapidement dans le monde, tuant 26 millions de personnes. L'intrigue suit les efforts frénétiques de scientifiques pour créer un vaccin. 133 jours après l'apparition du premier cas, ils y parviennent.

Dans la pratique, la plupart des vaccins récents prennent des années à développer. Certains prennent plus d'une décennie. D'autres, comme le vaccin contre le VIH, le virus responsable du sida, laissent encore perplexes les scientifiques. Mais les innovations technologiques et un processus de développement plus rationalisé pourraient réduire considérablement le temps nécessaire à la production d'un vaccin contre un nouvel agent pathogène potentiellement épidémique.

Le nouveau coronavirus apparu à Wuhan en décembre 2019 a posé un défi urgent aux fabricants de vaccins. À ce jour, le virus a tué plus de 800 personnes et en a infecté plus de 37 000. Des scientifiques chinois ont publié la séquence génétique du virus de Wuhan le 12 janvier, moins d'une semaine après l'avoir isolé chez un patient atteint d'une mystérieuse maladie respiratoire. Fin janvier, plusieurs groupes à travers le monde avaient commencé à rechercher des vaccins utilisant ces données génétiques. Pour garantir la sécurité, les premiers essais cliniques sur l'homme pourraient débuter dès avril. Avec un peu de chance, un vaccin pourrait être prêt d'ici un an. La semaine prochaine, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) convoquera une réunion mondiale pour définir le programme de recherche. L'agence uniformiserait les règles, ou protocoles, pour les essais et les résultats, en donnant la priorité aux avancées médicales.

Il y a déjà eu des courses-poursuites pour développer de nouveaux vaccins. L'épidémie d'Ebola de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest a posé de nombreux défis au monde, mais surtout face à la nécessité d'accélérer la découverte de nouveaux traitements. Des organisations et des institutions qui travaillent habituellement lentement et de manière isolée ont uni leurs forces pour accélérer la tâche. Les autorités de réglementation pharmaceutique des États-Unis et d'Europe, les laboratoires pharmaceutiques, les organisations bénévoles, les experts et l'OMS ont travaillé en étroite collaboration pour accélérer les essais et les technologies nécessaires. Ils ont réussi. L'épidémie d'Ebola de 2018 en République démocratique du Congo, aujourd'hui en déclin, a été largement contenue grâce à la large disponibilité des vaccins. Cette accélération scientifique se reproduit, « encore plus rapide », comme le dit Seth Berkley, directeur de GAVI, une entreprise de vaccins.

|

| La nouvelle souche de coronavirus vue au microscope. Photo : Institut Doherty, Université de Melbourne |

Même si un vaccin est disponible d'ici un an, il sera trop tard pour enrayer l'épidémie actuelle en Chine. Mais il pourrait aider d'autres pays. On craint de plus en plus que le virus de Wuhan ne se propage davantage et ne devienne une maladie saisonnière à travers le monde, comme la grippe. Les efforts extraordinaires déployés par la Chine pour contenir le virus, notamment la mise en quarantaine de plus de 50 millions de personnes, pourraient contenir la maladie dans d'autres pays jusqu'à l'hiver prochain. Il est trop tôt pour prédire la mortalité du virus de Wuhan. Mais s'il est au moins aussi grave que la grippe saisonnière, un vaccin pour les personnes les plus à risque pourrait être vital. En 2017-2018, plus de 800 000 personnes ont été hospitalisées et environ 60 000 sont décédées de la grippe rien qu'aux États-Unis.

Les efforts visant à développer un vaccin contre le virus de Wuhan sont menés par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), créée en 2017 après l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'objectif de la CEPI est de préparer le monde aux futures épidémies, quelle que soit la maladie. L'objectif est de disposer d'un vaccin contre un agent pathogène jusqu'alors inconnu, prêt à être testé sur l'homme dans les 16 semaines suivant son identification. À cette fin, plusieurs centres de recherche universitaires et entreprises de biotechnologie qu'elle finance travaillent sur une technologie vaccinale « prête à l'emploi » pour de multiples agents pathogènes. Cette technologie permet d'insérer la séquence génétique d'un agent pathogène spécifique dans une plateforme moléculaire existante, constituant ainsi la base d'un vaccin.

Auparavant, la recherche expérimentale sur les vaccins nécessitait de stocker le virus lui-même, qui était traité pour le rendre moins nocif, tout en restant capable de stimuler le système immunitaire et de produire des anticorps – des protéines qui combattent les virus présents dans l'environnement – en cas d'infection. Évidemment, travailler avec un virus potentiellement mortel est difficile, nécessitant des installations de stockage spécifiques et des procédures complexes pour empêcher le virus de s'échapper ou d'infecter les scientifiques.

Le séquençage génétique a rendu le processus plus rapide, plus sûr et plus simple. Les chercheurs peuvent créer des versions synthétiques de fragments de virus pour étudier des vaccins sans avoir besoin d'échantillons du pathogène final.

Grâce à cette technologie, les scientifiques ont développé des vaccins contre d'autres virus, dont Zika, Ebola et deux coronavirus – le SRAS et le MERS. La recherche sur les vaccins basés sur les deux « cousins » du virus de Wuhan s'est avérée particulièrement utile ces dernières semaines.

|

| Du personnel médical vaporise du désinfectant sur les patients sortant de l'hôpital et retournant dans une zone de quarantaine à Wuhan. Photo : AFP |

Très populaire

Une fois qu'un vaccin est développé en laboratoire, il est expédié à l'usine, où il est transformé en un mélange vaccinal stérile. Celui-ci est ensuite réparti en flacons et soumis à des contrôles de contamination avant d'être testé sur l'homme. De nombreux tests de ce type sont réalisés en boîtes de Petri, un processus qui peut prendre des mois. Le séquençage génétique pourrait accélérer considérablement ce processus. En séquençant l'ADN de chaque composant d'un flacon de vaccin et en analysant les résultats, les scientifiques peuvent détecter des traces de virus qui ne devraient pas s'y trouver. Les équipes vaccinales britanniques sont en discussion avec l'autorité de réglementation des médicaments du pays au sujet d'un processus d'approbation de ces méthodes de test alternatives.

Le développement d'un vaccin pourrait être accéléré si les obstacles étaient levés, selon Sarah Gilbert, qui dirige une équipe de l'Université d'Oxford travaillant sur un vaccin contre le virus de Wuhan. Son équipe a développé un modèle de vaccin adaptable rapidement à de nouveaux agents pathogènes. Les chercheurs peuvent créer les premières petites quantités d'un nouveau vaccin en seulement six à huit semaines, un processus qui aurait pris jusqu'à un an auparavant. D'autres équipes travaillant sur un vaccin contre le virus de Wuhan utilisent des méthodes similaires, notamment des modèles dont l'efficacité a déjà été prouvée.

Des autorisations réglementaires plus rapides pourraient également accélérer le processus d'essais cliniques d'un vaccin. L'équipe du professeur Gilbert a déjà déposé des demandes d'autorisation d'essais cliniques dès le début de ses travaux sur le vaccin. Elle prévoit de solliciter une évaluation éthique et réglementaire accélérée, qui pourrait être accordée en quelques jours, comme ce fut le cas pour les essais du vaccin contre Ebola menés au Royaume-Uni en 2014. Selon le professeur Gilbert, ce processus prend généralement environ trois mois.

|

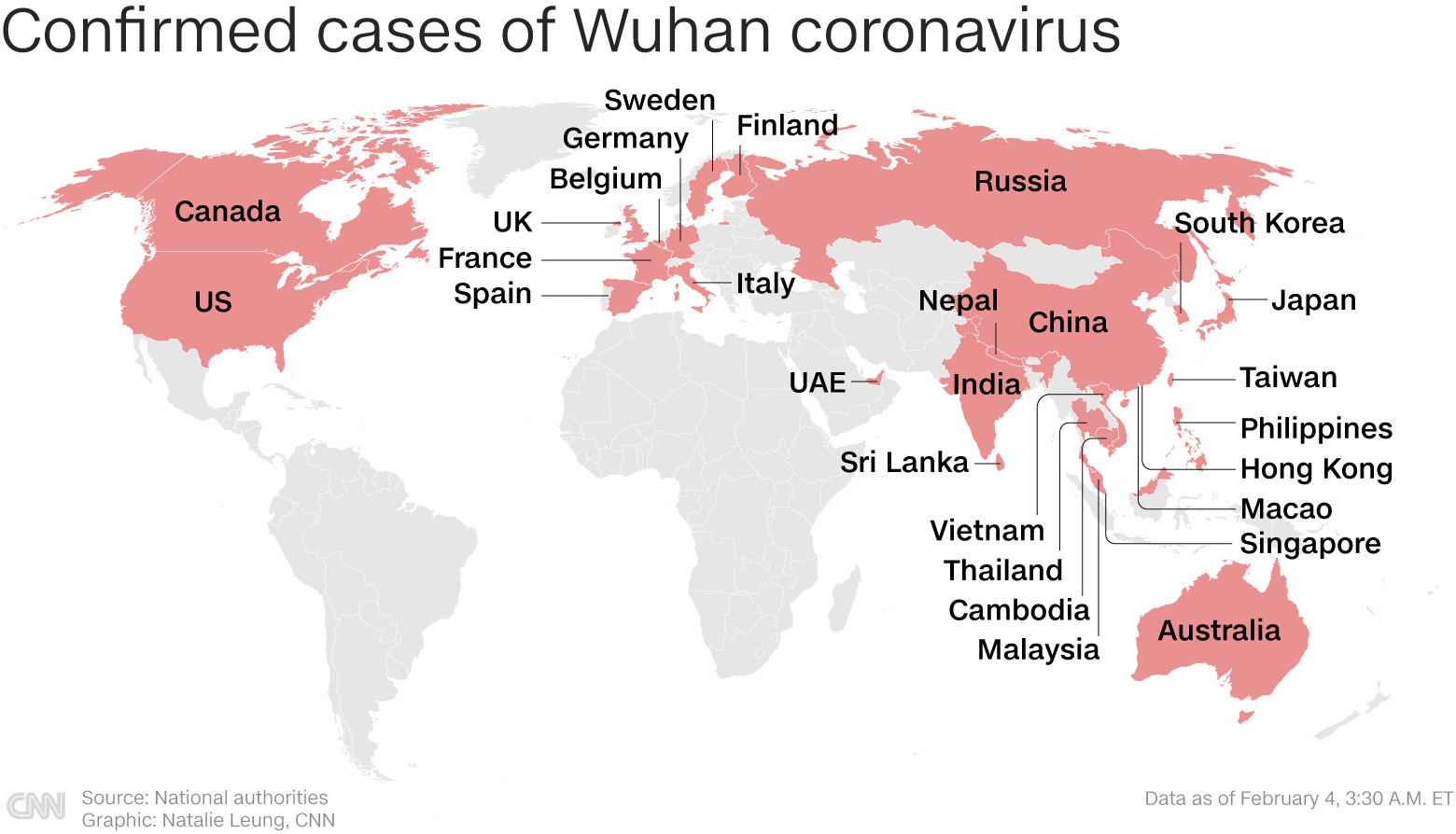

| Pays recensés dans le monde avec des cas d'infection par le virus de Wuhan. Graphiques : CNN |

Même si un vaccin est développé et approuvé, la hausse rapide des cas de virus de Wuhan en Chine et sa propagation à d'autres pays créent une nouvelle urgence : préparer les moyens de produire rapidement de grandes quantités de vaccins. Peu d'usines sont capables de produire des vaccins en masse, de sorte que les nouveaux vaccins doivent souvent attendre. Conscient de ce problème, le gouvernement américain a construit ses propres installations de production capables de produire rapidement des vaccins en cas d'urgence. Le Royaume-Uni fait de même.

Lorsque le CEPI planifie ses recherches, il pense aux épidémies nationales, et non mondiales, selon Richard Hatchett, directeur du CEPI. La semaine dernière, le CEPI a lancé un appel à candidatures pour des vaccins contre le virus de Wuhan, capables d'être produits à grande échelle avec les capacités existantes. Le 3 février, l'organisation a collaboré avec GSK, une grande société pharmaceutique, pour fournir un adjuvant hautement efficace au vaccin. Un adjuvant est un ingrédient spécial qui renforce l'efficacité d'un vaccin en renforçant la réponse immunitaire. Cela signifie qu'il faut moins de doses de vaccin ou une concentration plus faible de l'ingrédient clé pour prévenir la maladie.

Même si un vaccin pouvait être produit en quantité suffisante, son acheminement vers les personnes qui en ont besoin, où qu'elles se trouvent, pourrait poser problème. En théorie, un vaccin contre le coronavirus de Wuhan serait destiné aux personnes les plus à risque, comme le personnel soignant, les personnes âgées et celles dont les pathologies rendent le virus plus mortel, comme les personnes immunodéprimées. Le problème est que la politique intervient souvent lors d'une pandémie mondiale, et les gouvernements où se trouvent les installations de production de vaccins pourraient en réquisitionner une partie à leurs propres fins, invoquant la défense ou la sécurité nationale.

C'est un problème que Hatchett connaît bien ; il a travaillé à la Maison-Blanche sur la préparation sanitaire lors de la pandémie de grippe de 2009. Cette épidémie a connu un très faible taux de mortalité, mais exporter rapidement un vaccin avant qu'il n'atteigne les citoyens américains est devenu problématique. Hatchett travaille avec l'OMS pour garantir que les vaccins contre le virus de Wuhan soient produits dans de multiples installations à travers le monde, y compris dans des pays plus petits, capables de répondre rapidement aux besoins de l'ensemble de leur population.

|

| Personnel médical dans un hôpital de campagne à Wuhan, en Chine, le 5 février. Photo : Getty |

Tâtonner dans le noir

Les problèmes liés à un éventuel vaccin rendent particulièrement urgentes les questions relatives aux médicaments destinés à traiter les personnes atteintes de formes graves de la maladie. Il n'existe pas encore de médicament approuvé contre le coronavirus, mais des médicaments expérimentaux sont en cours de développement, et des données préliminaires sur leur utilisation sont disponibles. Le remdesivir, fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Gilead, s'est révélé prometteur. Deux essais contrôlés randomisés devraient commencer à recruter des patients à la mi-février. Le remdesivir a été développé pour traiter le virus Ebola, mais des tests en laboratoire ont démontré son efficacité contre divers virus. Une association de deux médicaments couramment utilisés pour traiter le VIH s'est également révélée prometteuse et est actuellement testée chez des patients, a déclaré Vasee Moorthy, qui contribue à définir les priorités de recherche et développement à l'OMS en période d'épidémie.

Les essais contrôlés randomisés – au cours desquels certaines personnes reçoivent le médicament expérimental et d'autres un placebo – constituent la référence en matière de preuves scientifiques. Ils auront probablement lieu dans les prochaines semaines, à mesure que l'on identifiera les médicaments les plus prometteurs. Les essais avec des patients hospitalisés comprendront probablement également un placebo. Tous les sujets de l'essai seront en soins intensifs, mais certains recevront le médicament expérimental. En effet, personne ne sait si le nouveau médicament, qui peut avoir des effets secondaires, fera plus de mal que de bien. Les patients les plus malades pourraient être amenés à tester des médicaments non testés.

|

| Des laboratoires allemands analysent des échantillons prélevés sur des patients suspectés d'être infectés par le coronavirus en provenance de Chine. Photo : AFP |

De telles préparations sont possibles pour une nouvelle maladie. L'efficacité d'un médicament ou d'un vaccin ne peut être testée que lors d'une épidémie. La nécessité de trouver des traitements contre le virus de Wuhan est compréhensible. De tels efforts ont prouvé leur efficacité dans le cas d'Ebola. La population est prête à se précipiter pour obtenir des vaccins et des médicaments afin de traiter une maladie dont le taux de mortalité est d'environ 70 %, comme ce fut le cas pour Ebola. Mais le calcul doit être différent pour une maladie qui tue 2 % (ou moins) des personnes infectées. Si des décisions hâtives conduisent à des produits qui ne sont pas totalement sûrs, la confiance de la population dans les vaccins pourrait être ébranlée. La perte pour la santé mondiale pourrait alors rivaliser de manière redoutable avec le scénario catastrophe du virus de Wuhan.