Après l'Accord de Paris : déposez temporairement vos armes et accueillez le printemps dans une « maison de l'harmonie »

La mission des « maisons de l’harmonie » construites entre les frontières des deux côtés n’a duré que trois ans, du printemps 1973 au printemps 1975.

Au printemps 1973, sous le règne de Dinh Suu, l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam fut signé. À cette époque, plus de 85 % du territoire de la province de Quang Tri, y compris les districts et villes de la rive nord du fleuve Thach Han, ainsi qu'une partie du district de Trieu Phong et de la ville de Quang Tri, était libéré.

La rivière Thach Han et la zone libérée de Trieu Phong, dans la ville de Quang Tri, étaient considérées comme la deuxième frontière après le 17e parallèle et la rivière Ben Hai. Dans cette zone, des « maisons de réconciliation nationale » ont été construites entre la clôture de barbelés, qui marque la frontière entre la zone libérée et la zone sous contrôle du gouvernement de Saïgon.

|

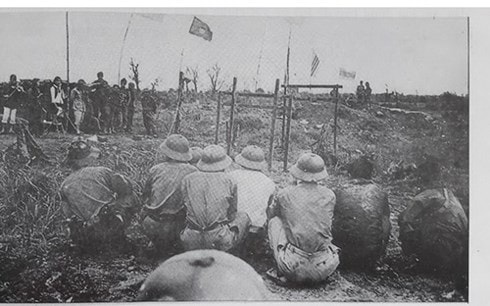

| Un spectacle dans un lieu de « réconciliation nationale » a été diffusé en direct. Photo : TL |

Dans ces « maisons de l'harmonie », les habitants des deux camps ont mis de côté leur haine et ont échangé des moments de conversation et de confidences comme s'ils faisaient partie d'une même famille. Nombreux sont ceux de l'autre côté de la ligne de front qui ont aspiré à la paix, ont déposé les armes et sont retournés à la révolution. Quarante-cinq ans ont passé, et nombreux sont ceux qui ont vécu et combattu durant ces années à Quang Tri qui n'oublient toujours pas les voix et les sourires qui résonnent dans ces « maisons de l'harmonie » à chaque arrivée du Têt et du printemps.

M. Nguyen Tien Binh, du quartier 1 de la ville de Quang Tri, province de Quang Tri, se souvient toujours du printemps de l'année du Buffle 1973. Le lendemain de la signature de l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam, c'était aussi le moment où les gens des deux côtés célébraient le traditionnel Nouvel An.

Ce jour-là, notre équipe a installé quatre groupes de haut-parleurs de grande capacité le long de la rive nord de la rivière Thach Han. M. Binh était un reporter de la station de radio de la province de Hai Duong, chargé de la propagande militaire et ennemie au poste de contrôle de Tich Tuong-Nhu Le, dans la ville de Quang Tri.

|

| M. Nguyen Tien Binh, ancien officier de la station de radio provinciale de Hai Duong, a été transféré à Quang Tri en 1972. |

Ce printemps-là, la radio « Voix du Vietnam » diffusait régulièrement des informations sur le champ de bataille, appelant à la réconciliation nationale. M. Binh se souvient encore du premier jour où les armes cessèrent, lorsque les soldats des deux camps se précipitèrent pour planter des drapeaux et ériger des postes de démarcation. À cette époque, plus de 85 % de la province de Quang Tri était libérée, et une partie des terres situées sur la rive sud du fleuve Thach Han, notamment le district de Trieu Hai, était en position de « peau de léopard ». Le drapeau rouge et bleu à étoile jaune du Front de libération nationale du Sud-Vietnam était planté à proximité du drapeau à trois bandes de la République du Vietnam, le long de la frontière entre les deux camps.

Bien que, conformément à l'Accord, les deux parties aient cessé le feu, l'autre partie a continué à tenter d'effacer la situation de « peau de léopard », empiétant effrontément sur les zones libérées. Sur ce front, les armes ont continué à exploser et le sang a continué à couler. Dès lors, les supérieurs hiérarchiques ont ordonné la construction de « maisons de réconciliation nationale » aux points de contrôle le long de la frontière, afin que les deux parties puissent discuter de la mise en œuvre de l'Accord de Paris et résoudre leurs désaccords.

Nos deux camps se sont réunis de manière proactive pour proposer la construction d'une « maison de la réconciliation », avec un terrain de volley-ball pour les échanges, des parties d'échecs, etc. Chaque semaine, les deux parties se rencontraient trois fois à la « maison de la réconciliation ». « Fin 1973, il y avait deux « maisons de la réconciliation ». Chaque fois qu'elles avaient besoin de se rencontrer, les deux camps se donnaient rendez-vous. L'un et l'autre étaient à environ 5 mètres l'un de l'autre. Parfois, nous nous battions pendant une semaine entière sans parvenir à une réconciliation. Lorsque la paix nous régnait, nous nous réunissions. Nous devions prôner l'amour mutuel, et non écouter la tactique américaine consistant à utiliser les Vietnamiens pour les combattre. Nous devions nous unir et nous donner la main pour mener le Vietnam à l'unification », se souvient M. Nguyen Tien Binh.

|

| Un spectacle dans un lieu de « réconciliation nationale » a été diffusé en direct. Photo : TL |

Après la signature de l’Accord de Paris, des « maisons de réconciliation » ont surgi continuellement aux postes de contrôle et le long de la frontière, de Tich Tuong, Nhu Le, la ville de Quang Tri jusqu’au marché de Sai, An Long, Phu Lieu, Long Quang, Trieu Van, le district de Trieu Phong… À chaque poste de contrôle, il y avait une « maison de réconciliation », certains postes de contrôle en avaient deux ou trois.

Appelée « maison », ce n'était qu'une petite cabane de fortune faite de bambou et de paille, située au milieu de la frontière, encombrée de barbelés et de mines. Dans cette « maison de l'harmonie », les disputes animées fusaient en raison de divergences de points de vue. Les récits des deux camps étaient souvent touchants, empreints de l'amour de personnes au sang rouge et à la peau jaune.

Mme Duong Thi Hoai Nam, ancienne officier de propagande ennemie au poste de Bich La Trung, commune de Trieu Dong, district de Trieu Phong, se souvient : « Un jour, la zone spéciale de Vinh Linh a donné au district de Trieu Phong dix buffles pour labourer les champs et rétablir la production. Les buffles ont été comptés, mais après quelques jours, huit d'entre eux ont été perdus. »

Nos cadres se rendirent à la station de radio pour annoncer que le Sud devait restituer les buffles. Les deux camps étaient alors en conflit et s'apprêtaient à dégainer leurs armes. Les cadres ennemis invitèrent immédiatement les représentants des deux camps à la « maison de la réconciliation » pour conclure la paix. Bien qu'ils n'aient pas admis avoir capturé les buffles du Viet Cong, les soldats de la République du Vietnam tentèrent tout de même de restituer les quatre buffles en compensation de la perte morale.

Mme Duong Thi Hoai Nam a déclaré qu'au début, il était très difficile d'approcher les soldats de la République du Vietnam. Les cadres ennemis devaient recourir à la tactique du « lent et régulier gagne la course », et ils ont progressivement compris où se trouvait la justice. « Le jour du Têt, nous chantions des chants sur la révolution, ou certaines années, nous pouvions même chanter des chants d'or comme « Xuan nay con khong ve ».

En chantant des chants de guerre pour la patrie, pensez-vous parfois à l'avenir… pour évoquer l'humanité et les sentiments ? Le Têt est arrivé, mais les soldats sont toujours sur le champ de bataille, seuls à l'avant-poste, manquant à leurs mères. Après cela, nous appliquerons notre politique et, petit à petit, la nuit venue, de nombreux soldats reviendront parmi nous », se souvient Mme Nam.

|

| Mme Duong Thi Hoai Nam, ancienne cadre de l'armée de propagande ennemie, ouvre actuellement une classe pour enseigner aux enfants à domicile. |

Mme Do Thi Thanh Mai, cadre du département de la propagande ennemie de la ville de Quang Tri, a vu un jour deux soldats, l'un en uniforme de l'Armée de libération, l'autre en uniforme du Corps des Marines de la République du Vietnam, se prendre dans les bras l'un de l'autre et fumer une cigarette Dien Bien. Les gens s'échangeaient également des souvenirs, qu'ils chérissaient et gardaient précieusement pour les montrer à leurs proches.

Un jour, des frères des deux camps ont pris des paquets de cigarettes et se sont demandé des autographes. De notre côté, de nombreuses femmes ont amené leurs enfants à la « maison de la réconciliation » pour discuter et socialiser. L'image d'une mère portant son enfant pour jouer pendant le Têt a donné le mal du pays à de nombreux soldats de la République du Vietnam. Puis, de l'autre côté du front, des centaines de soldats ont abandonné leurs armes et ont franchi la clôture pour rejoindre la zone libérée et rejoindre la révolution.

Selon Mme Mai, à cette époque, notre camp proclamait la libération de notre patrie, affirmant clairement notre politique de clémence et la volonté d'accueillir la population. Nous avons combattu l'ennemi sans verser de sang ni de balles, tout en l'appelant à déposer les armes et à nous suivre.

La mission des « maisons de réconciliation nationale » construites entre les frontières des deux camps n'a duré que trois ans, du printemps 1973 au printemps 1975, libérant le Sud et unifiant le pays. Ces « maisons de réconciliation nationale » constituaient une innovation unique dans la lutte politique : un travail d'agitation militaire et ennemi adapté aux conditions et circonstances de l'époque.

Ce printemps, se remémorant les printemps passés, les habitants d'ici n'oublient pas l'image des soldats des deux camps réunis dans les « maisons de l'harmonie ». Chez eux, le désir de paix est toujours présent et ils espèrent bientôt rentrer chez eux pour retrouver leurs familles.