义安文化80年:闪耀传统,书写未来

乂安文化部门陪伴祖国走过80年,传承和弘扬传统文化遗产,为乂族人民与世界交流融合打造了“软”护照。这是乂安文化部门在每个时期奋进奋进的故事,也是对文化干部队伍在当代生活中传承传统文化价值的智慧和勇气的肯定。

早期

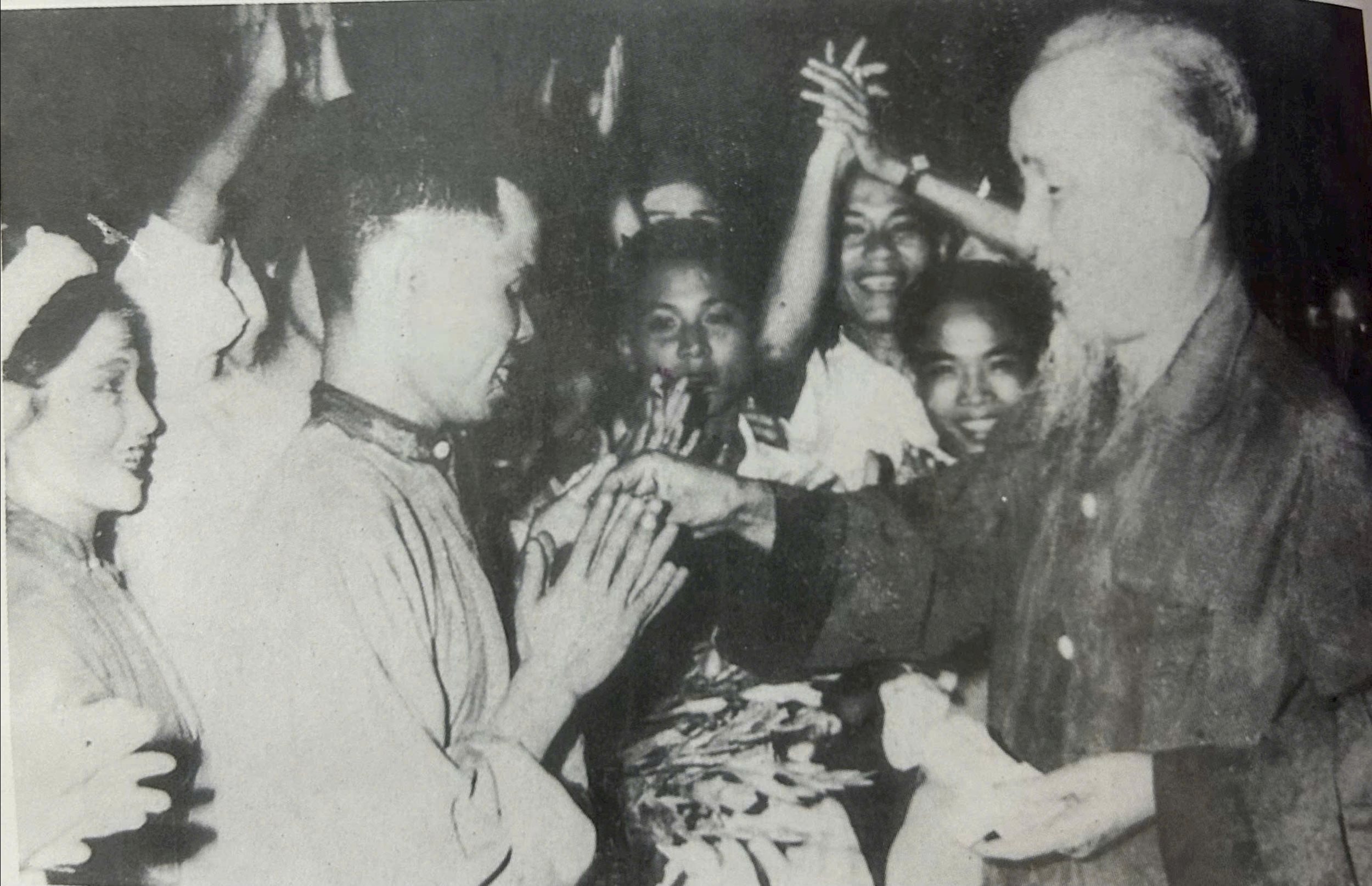

胡志明主席将宣传、新闻和思想文化工作视为建国卫国事业的重要阵线。八月革命胜利后,胡志明主席于1945年8月28日决定成立宣传新闻部,由陈辉廖同志任部长。自此,8月28日成为文化信息部门80年来的传统节日。

在义安省,政府成立后,荣市人民发起声援南方人民抵抗运动,响应“南方军”、“黄金周”……各组织、工会、群众团体等开展多项活动,筹集善款,支持“南方抵抗基金”。艺术家们组织了一场“文化盛会”,表演了独具特色的自创曲目。一段文化陪伴并克服了建国初期的种种困难。

1946年1月,宣传鼓动部成立,在义安省更名为宣传艺术部,作家裴显出任部长。这标志着长达九年的抗法战争拉开帷幕。这一时期的革命任务以“扫除文盲”、“消除饥饿”和“驱逐外敌”为中心。特别是,为贯彻落实胡主席“全民抗战”的号召,义安省兴起了“民众教育”、“米罐养军”、“建设新生活”、“共享米衣”等众多运动,为抗战胜利做出了积极贡献。

1947年,四区间宣传部成立,阮科文(又名海朝)先生任部长。自此,宣传部从中央到公社形成了完整的组织体系,人事编制也得到加强,宣传艺术部人员多达80人。宣传艺术部的大部分工作人员都具备写作、绘画、演讲、演奏、唱歌和作曲等技能。此外,还不断开设绘画、广播编辑、歌唱教学等短期职业培训课程,不断提升基层队伍的专业技能。

在抗法时期,乂安省文化宣传部成为宣传和鼓舞战线的先锋。这一时期的宣传形式极其丰富多彩。公社院落、仓库、灌木丛……任何地方都可能成为宣传员的宣传场所。著名知识分子通过诗歌、民歌以及乂安省宣传艺术部机关报《传青报》主持并传播抗日政策和方针。

抗美帝国主义战争的时期,在义安省,文化信息部门的干部们与人民一起开展了“三个准备青年”和“三个才女”运动。在“歌声盖过炮声”和“喇叭与枪声交织”的口号下,每位文化干部既是艺术家,又是战士,带着歌曲、书籍、报纸和电影为战斗和生产服务。当时,仓库场被用作舞台,艺术家们轮流提着煤油灯,警惕敌人的突然袭击。他们在炮火中碰撞,但欢声笑语依然回荡。

有时,在炮台上表演时,敌人突然投下炸弹。艺术家便加入士兵队伍,成为防空炮兵的有效弹药补给者。敌人撤退后,他们兴高采烈地一起清理炮台,歌声又恢复,仿佛战争从未过去。

在当时人们的记忆中,在地下隧道或合作社仓库里看纪录片、故事片……都是令人难忘的回忆。当时,电影院是文化领域的突击力量。他们用少量工作人员和推车迅速将机器和胶片运送到遭到袭击的重点地点,如剑桥桥、西站、安里站……为了确保每次放映的安全,演州县109流动电影放映队队长、劳动英雄陈文江拥有独特的技术创新,成为整个行业学习的宝贵经验。他用40米深蓝色的布在夜间遮挡从电影放映机发射到银幕的光束;白天用反光闪光纸,朝向天空,干扰敌机,使其无法发现目标。陈文江看到哥哥们骑摩托车从河内运送汽油罐来服务电影放映,便成功研制出一种装置,将辅助链条插入苏制四冲程发动机的化油器,使电影放映能耗从3升/场降低到1.5升/场。

可以说,在1945年至1975年期间,义安人民通过艰苦卓绝的努力,克服重重困难,形成了具有鲜明特色的革命文化。凭借其创造性、开拓性的精神,以及对同胞和同志的忠诚,义安文化奠定了坚实的基础,为以后各时期的蓬勃发展奠定了基石。

1976年初,落实越共中央政治局决议,义安省与河静省合并为义静省。“天翻地覆”的精神,加上“大工地”运动,为文化活动蓬勃发展创造了条件。这是文化直接进入工地、服务生产、满足工人文化需求的时期。

这一时期,尽管财政困难、设施匮乏,文化信息领域依然取得了诸多成就。博物馆体系规模不断扩大。除了义静苏维埃博物馆和金莲遗址外,还建立了义安博物馆、归州博物馆、潘佩珠纪念馆等,为文化信息领域进入革新时期创造了初步条件。

义安文化——复兴与发展的时期

1991年8月,义静省分为义安省和河静省。从此,义安省的文化信息产业进入了蓬勃发展的时期,在行业发展史上留下了许多重要的印记。

建设基层文化信息机构体系

义安省将基层文化信息机构体系视为宣传动员工作的必要条件,并自很早起就在乡、坊、镇三级建立并发展了同步发展的文化机构体系,激发了创造力,增强了人民的内在力量。文化官员深入基层,在婚礼、葬礼、民歌俱乐部、民歌等活动中,探索新的生活方式。

通过多种创造性的方式,全民团结创建文化生活运动蓬勃发展,形成了创建“文化家庭”、“文化村”、“文化街区、文化街”等的竞争态势。在省级层面,实行文化部门与边防、邮政、交通等部门的联动,形成统一的指导网络,使文化活动由广度向深度发展,深入渗透到群众生活中。

2003年,重要的里程碑之一就是国家级文化项目——胡志明广场的落成和投入使用。这是克服困难、决心奋斗的结果,是义安人民乃至全国人民对胡志明主席感情的结晶。

2008年,历经一千多日的修建,位于阮光忠王庙的阮光忠王庙终于落成,成为人们重返安长故土的文化和精神圣地。阮光忠王庙位于阮光忠王庙,现属阮长荣坊。阮光忠王庙有四座支山:龙首山(long thu)、凤德山(phuong duc)、龟山(quy boi)和龟兰山(ky lan),象征着阮光忠王、阮光忠王、龟兰山、凤兰山四种神兽。每年,阮光忠王庙都会迎来成千上万的游客前来参观、朝圣和膜拜。

恢复传统文化

传统文化是精神的灵魂,是发展的动力。因此,在修复和恢复那些已经褪色和破败的历史遗迹,如武迈寺、孔寺、夸寺等的同时,文化部门也致力于恢复传统节日。节日是连接过去和现在的纽带,是一个活生生的文化博物馆,人们在这里寻找自我认同。文化官员和专家密切关注生活,构建了详细的节日场景。仪式以信仰和过去的仪式为基础,重现了历经历史沧桑而积累的神圣空间。节日是开放的,将古代文化元素融入新的表演形式,营造出一个丰富多彩的空间,充满着一个地区、一片土地的美丽。在此期间,一系列为节日服务的新作品也应运而生,成为节日的传统歌曲。

除了传统节日外,还出现了许多新节日,如:老门海旅游节、饮水思源节、森村节……森村节最初是一个收集有关胡伯伯歌曲的群众艺术节,但很快传播开来,发展成为一个全国性节日,连接着全国各地艺术家、演员对胡伯伯的热情情感。

每五年,在胡志明诞辰之际,全国莲花村节不仅作为“胡志明文化节”举行,而且成为越南文化生活的鲜活象征,传统与现代元素在这里共存、相互支持、相互适应。

乂安省的其他文化遗产也得到了有效的挖掘和弘扬,例如:收集和出版有关风俗、工艺、音乐、民俗节庆等民间文学作品。在这一领域,不能不提到宁越教副教授、音乐家黎涵、杨红图等人的宝贵贡献……他们默默地、孜孜不倦地“掸去灰尘,寻找黄金”,为子孙后代守护着文化的“金矿脉”。数十卷民歌和民谣作品,《乂安全志……》选集肯定了乂安文化在民族文化洪流中的独特、丰富面貌。

纵观历史,《未冕》始终是乂族人民灵魂与性格的交响曲,表达着深刻的内心世界、深厚的感情和忠诚。自20世纪七八十年代以来,在收集旋律的同时,文化部门的领导也引领着乂静歌剧的发展。凭借着毅力、坚持和创造力,1985年创作的《梅树峪》被视为乂静歌剧的诞生,确立了越南歌剧大家庭中一个正式剧种的诞生。

除了进行民歌戏剧创作的尝试外,艺术家们还走遍了乡村的各个角落,开展文化遗产保护工作,修复古老手工艺村落的表演场地,例如布艺歌舞团、种植歌舞团、斗笠歌舞团、柴火歌舞团等。从歌舞团的前身逐渐发展成为民歌社,成为培养和发展渭军人才的“摇篮”。经过多次调研,通过多次国际研讨会和会议,2014年11月27日,渭军民歌成为越南第九个被联合国教科文组织列为人类代表性非物质文化遗产的项目,开启了渭军民歌辉煌发展的时期。

数字时代的发展与融合

近年来,义安文化活动不断创新,创意无限。“荷花时节故乡”、“遗产色彩”、“义安民族文化色彩”等街头节庆活动,拉近了文化遗产与民众的距离,丰富了城市文化生活。《五戒》的旋律依旧,《秋林》和《秋塔》的旋律依旧,但如今它们已焕然一新,展现出充满活力和色彩的生活景象。

世界日益数字化,顺应这一潮流,义安省积极应用虚拟现实技术。古迹、遗产等不再只是一种展示形式,而是一个故事、一段探索之旅和独特的联系。数字化转型确实发挥了“推动力”,有助于改变人们对历史文化遗产的态度,使其更加积极、现代、生动、个性化。义安省文化部门正在整合各种因素,致力于发展遗产经济,使文化遗产成为当地社会经济发展的驱动力之一。

在文学艺术领域,在全国的普遍潮流中,艺术家们真实地反映了生活的气息,展现了这片拥有丰富历史文化传统土地的独特印记。作品具有很高的思想艺术价值,荣获国内外奖项,继续肯定了宜河艺术家在省内外的地位和才华。

正如历史学家潘辉珠所评价的:“乂安山高水深,风俗淳朴,景色秀丽,据说比南州还要有名。” 这片风水宝地,人才辈出,文坛辉煌,在越南的文化版图上,打造出一个独具特色、极具特色的文化区域。乂安传承和弘扬内在价值,同时有选择地吸收人类文化的精髓,随着时间的推移,乂安激发了文化的“软”实力,使文化得以传播,并深入渗透到经济、政治和社会生活的各个领域,建设出一个日益富强、文明、独具特色的家园。