胡伯伯拿着报纸做敌情宣传工作

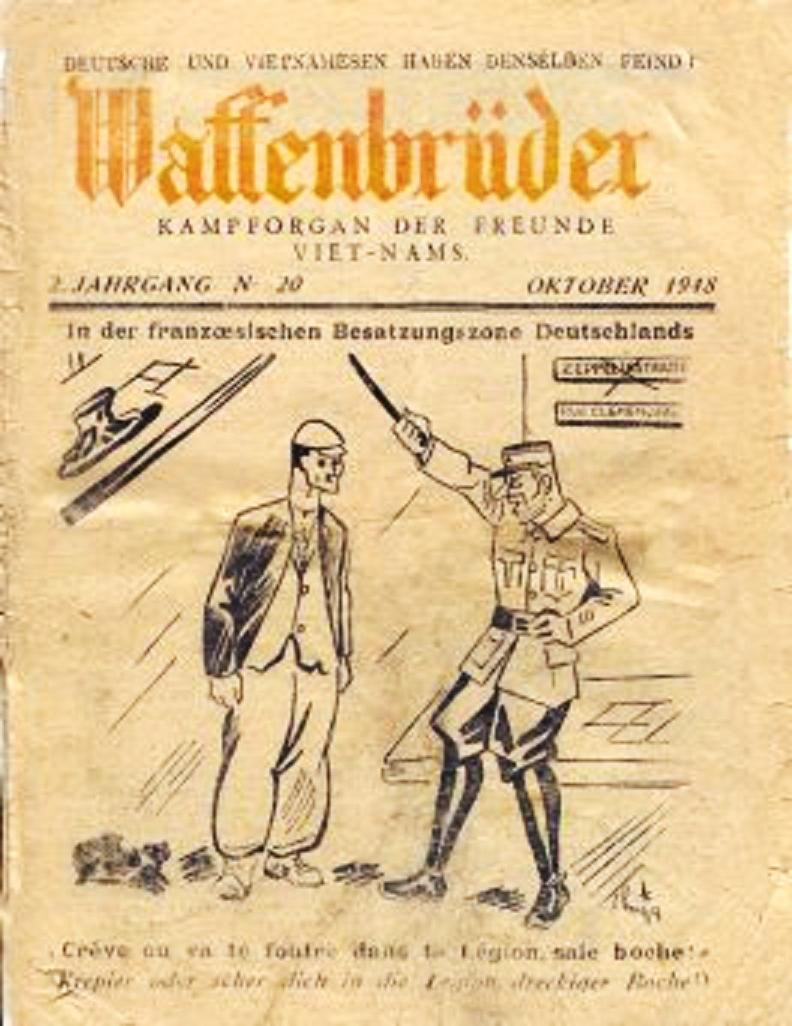

(Baonghean.vn)——胡志明主席对敌方宣传工作非常感兴趣。1948年,他曾说过:“能战而胜之,不战而胜,更胜一筹。不战而胜,则归功于敌方的宣传。” 因此,他对《战士报》(Waffenbrüder)非常感兴趣。这份报纸由我党和国家为埃尔温·博尔歇斯先生(一位德国人,法国退伍军人,叛逃到我军)创办,用德语和法语出版。博尔歇斯先生曾呼吁退伍军人放弃为法国殖民者服务的道路。

|

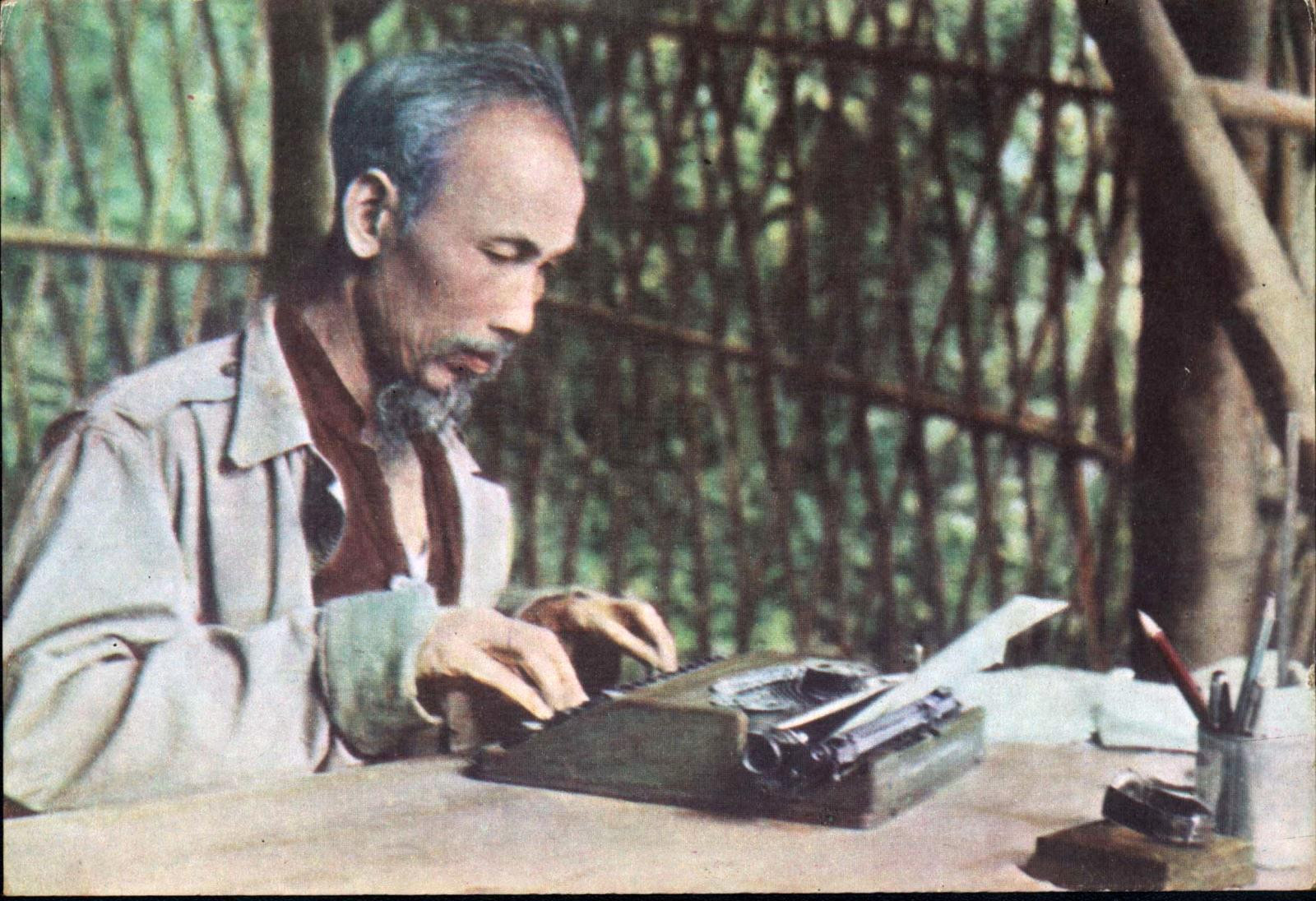

胡志明主席。图:历史文献 |

为什么会有《战友》这份报纸?

第二次世界大战(1939-1945)后,法国毫不掩饰重返印度支那的野心。然而,由于法国的军事潜力在占领期间(1941-1944)被纳粹德国摧毁,法国除了使用法国军队和来自北非殖民地的士兵外,还动用了外籍军团。

外籍军团是法国雇佣的外国军队。这支军队成立于1831年,至今仍然存在。据统计,从1946年到1954年,共有72833名外籍军团官兵在印度支那战场作战。

然而,目睹法国殖民者的残暴行径后,许多法国军团士兵叛逃,加入了越盟。1947年,法国战争部长保罗·科斯特·弗洛雷请求胡志明主席归还那些叛逃并加入越盟的法国军团士兵,但胡志明主席不顾一切威胁,拒绝了。

其中就有埃尔温·博尔谢斯(德国人),他是一名法国退伍军人,早在1945年就加入了越盟。加入越盟后,他在用法语出版的报纸《人民报》(Le Peuple)工作,从事敌方的宣传工作。

后来,抗日战争爆发(1946年12月19日),他负责敌后宣传工作,主要对象是德国和欧洲的退伍军人。由于法国退伍军人协会中的德裔人数达数万,党和国家指示他和他的同事们用德语和法语编写并出版了《战士兄弟》(Waffenbrüder)报纸。

他遵照上级指示,以“钱思”为笔名在报上撰写了大量文章,印成的报纸随即交给游击队散发到敌方据点,呼吁德裔乃至欧裔的军团士兵放弃为法国殖民者服务的道路。

胡志明主席致《战斗者》报的信

|

《战斗之友》(Waffenbrüder)报纸。 图片:历史文献 |

胡志明主席曾分享:“我的经验是:每次写文章,我都会问自己:我为谁写?写作的目的是什么?我怎样写才能让老百姓容易看懂,又简洁易读?写完后,我还会请同事们帮我审阅修改。”[1]并强调:“新闻事业的使命是为人民服务,为革命服务。”[2]

为了给《战士报》的版式和内容献计献策,使其赢得退伍军人读者的共鸣,胡志明主席于1948年2月10日致函《战士报》。信中写道:

亲爱的朋友们,

非常感谢你们寄来的《Ban Chien Bat》。这里有一些小建议:这份报纸适合退伍军人、风趣幽默、易怒易激动的人阅读,不适合那些对政治有深入研究的人。

因此,需要幽默的图片和图画,能让人发笑的东西,有关德国和法国的简短新闻——特别是与人们生活有关的新闻(例如粮食供应不足、罢工、管理机构的骚扰……)。

总之,我们要让他们感动,让他们舒服,让他们笑,让他们哭,把他们吸引到我们身边。

不要写长篇文章。

不要写当今的重大政治问题。

你怎么认为?

数月后,《战士报》记者采访了胡志明主席。1948年5月25日《九国报》第6分报第938期(联九十刊)转载了他的回答。

- 问:总统先生,您最讨厌什么?

- 回复:邪恶的。

- 问:总统最希望的是什么?

- 回复:我的国家和世界各国的独立。

- 问:总统先生,您最害怕什么?

- 回复:无所畏惧。爱国者无所畏惧,也不应该畏惧任何事。

1950年,《战斗员》报更名为《回归》,进一步呼吁退伍军人放弃为法国殖民者服务的道路。1951年,敌后运动大会将动员欧洲和非洲士兵参战的口号推广为“要求遣返越南,实现和平”,并将其作为核心口号。

因此,据统计,在抗法战争(1946年至1954年)期间,共有1373名越共退伍军人和288名法国士兵叛逃加入越盟。他们中的许多人在指挥、参谋、工程、训练、军医、军事装备、宣传……等革命领域做出了重大贡献。

1954年2月底,埃尔温·博尔切斯率领宣传队抵达奠边府,散发传单,用扩音器呼吁外籍军团和北非部队放下武器。

随着奠边府大捷(1954年5月7日),抗法战争宣告胜利。世界各大报纸同时报道了这场“响彻五大洲、震撼大地”的胜利。尤其是美国《时代》杂志在1954年11月22日撰文称,这是“一支亚洲军队击败其昔日欧洲‘主子’的壮举”。

“在胡志明领导下,越盟军队拥有东南亚最有效的丛林作战部队,拥有东南亚最有才华的将军武元甲,拥有以胡志明为首的最稳固的政治组织和经验丰富的领导层”——《时代》杂志继续评论道。

美国共产党主席威廉·福斯特同志1954年5月10日在《工人日报》上撰文指出:“胡志明军队攻破奠边府堡垒,是具有重大意义的事件。这一失败,不仅使冒着生命危险图谋入侵富饶美丽的印度支那的法国殖民主义者遭受了惨痛的失败,而且首先使美帝国主义侵略战争计划彻底失败……奠边府的胜利,对于殖民地半殖民地的反帝国主义力量是一个极大的鼓舞,同时,印度支那近期的发展也促进和加强了其他资本主义国家对美国野蛮控制政策的反抗……”。

|

法国退伍军人埃尔温·博尔谢斯先生(德国人)早在1945年就加入了越盟,他和战友们创办了《战斗的朋友》(Waffenbrüder)报纸,动员法国退伍军人加入越盟,参加抗法战争。 |

法国外籍军团士兵成为“新越南”士兵

“新越南”士兵是自愿加入越南人民军,为争取民族独立而奋斗的外国人。其中包括叛逃参加革命的法国外籍军团士兵。以下是两位典型的“新越南”士兵。

|

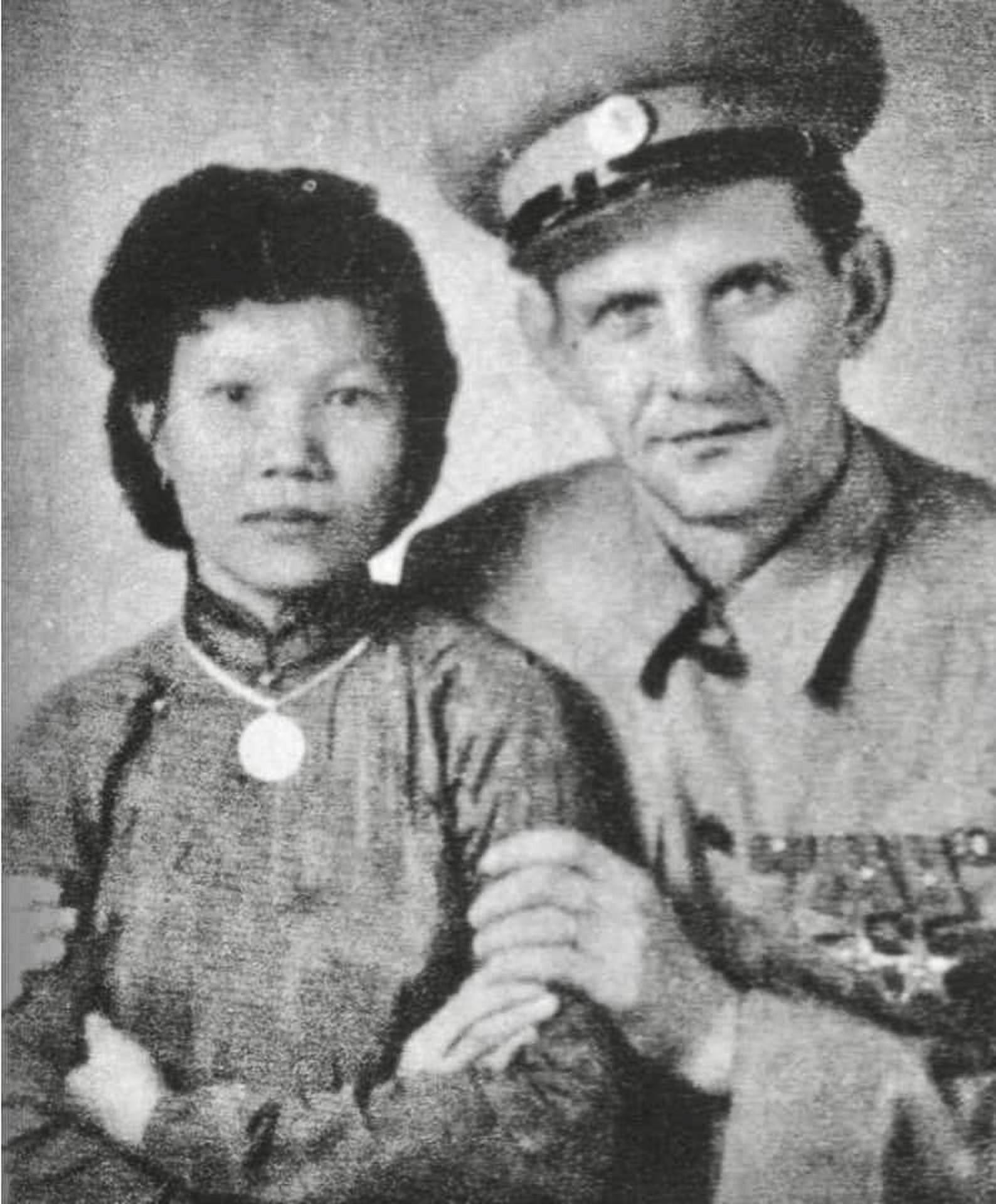

人民武装力量英雄科斯塔斯·萨兰蒂迪斯先生(又名阮文立,白衬衫)及其在V区的老战友与越南政府副总理武德儋合影留念。图片:历史文献。 |

科斯塔斯·萨兰蒂迪斯先生(人民武装力量英雄):

|

科斯塔斯·萨兰蒂迪斯先生(右)与“胡伯伯部队”的战友们合影。图片:历史文献。 |

科斯塔斯·萨兰蒂迪斯先生(1927年出生于希腊)最初是一名退伍军人,他相信法国殖民者的谎言,前往印度支那是为了从日本法西斯手中“解放”那里的国家。1946年6月,他加入了“胡伯伯军”的行列。

后来,他回忆道:“我们到了那里才意识到自己被骗了。我们没看到任何日本人。相反,我们被命令去和越盟作战!我们是被殖民了近400年的人民。从老到少,没人想打仗,也没人想侵略任何人。”

抗法战争期间(1946年至1954年),他以越南名字阮文立的身份,受党和国家的委托,在五区联防部队担任多项职务,参加了中部地区的许多场激烈战斗。

当他被派往广义省欧非战俘营第三号监狱担任监狱长时,他很好地教育了战俘们,使他们了解越南反抗侵略者的正义事业和抵抗政府的人道主义政策。

参加抗法战争三年后,他加入了印度支那共产党。1954年日内瓦协定签订后,他集结北方,担任过嘉立机场补给排排长,在那阳煤矿、高平锡矿当过卡车司机,在天保印刷厂担任过德意志民主共和国专家的翻译。

1965年,他与家人返回希腊,年迈的母亲至今仍居住于此。他加入了希腊共产党,并致力于发展希越关系。2013年,他被党和国家授予“人民武装力量英雄”称号。

斯蒂芬·库比亚克先生(荣幸地以胡伯伯姓氏命名):

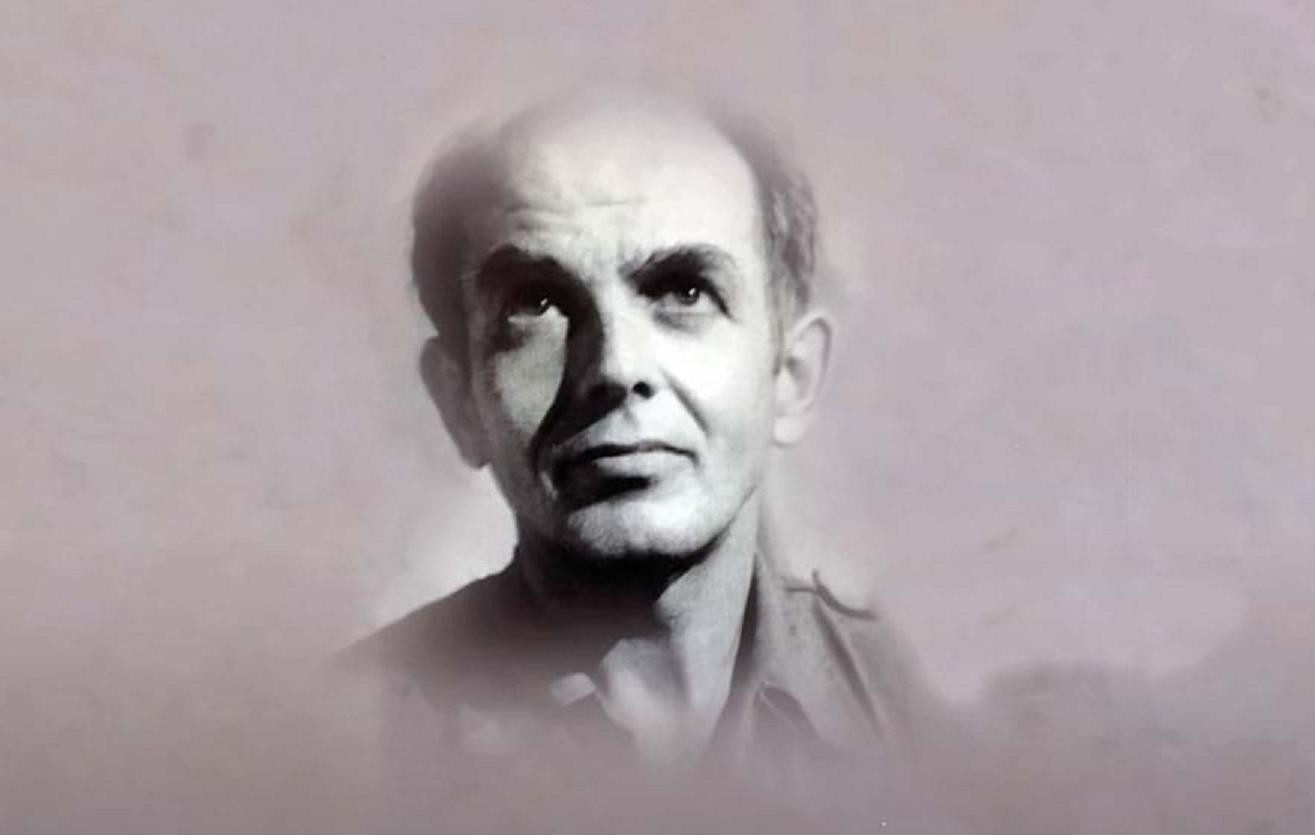

斯蒂芬·库比亚克(波兰人),越南人民军胡志全上尉。他曾是法国外籍军团士兵,后来叛逃至越盟。照片:历史文献 |