首批荣获“人民艺术家”称号的乂族人民的故事

(Baonghean)——“我在荣市(Vinh)看到了这个世界……小时候,我对生活一无所知,但很快就被Tuong的艺术所感染。” 这是《我在Tuong舞台上的生活》这本书的开篇。一次偶然的机会,我拿到了这本书,一口气读了下去。

|

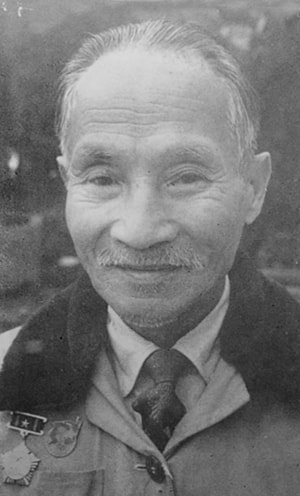

| 人民艺术家黎巴同。 |

文化出版社于1977年出版的这本书,作者是黎巴同(讲述者)和清当庆(录音者)。鲜为人知的是,通过这本书讲述自己人生故事的黎巴同,正是乂族艺术家黎巴同,他是乂族首批荣获“人民艺术家”(NSND)这一崇高称号的艺术家之一。

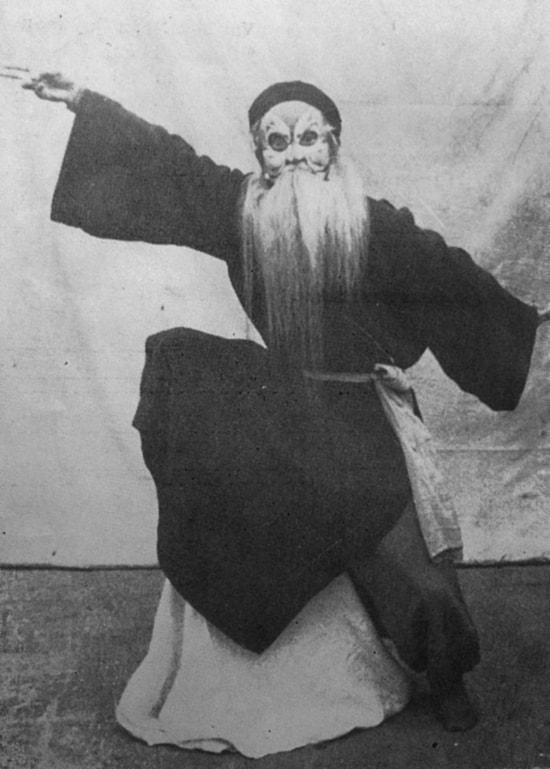

当我合上那本旧书的最后几页时,我惊讶地发现,黎巴同一生在侗族舞台上扮演过近90个角色,他对这些角色的每一个细节都记忆犹新。感觉人民艺术家黎巴同就像把这些角色当成了他真正的生活一样。或者说,他热爱并融入了每一个角色,活出了他真正的生活。

这些角色,也正是他人生的写照。1920年2月,阮文莲先生领导的永祥龙剧团在荣市首演的《太武李元巴》中饰演李元巴之子;1922年5月,BH先生领导的剧团在清化首演的《高龙破九歌和舍》中饰演高龙之子;1922年10月,BG先生领导的剧团在河静首演的《石山》中饰演石山……就这样,他的人生岁月,随着剧团和角色,在全国各地辗转……

可以说,他一出生,生活就与Tuong结下了不解之缘。黎巴同1899年出生于荣市德心街。他的家就在Tuong戏院附近(黎寺旁),这是当时荣市唯一的Tuong戏院。在黎巴同的记忆中,Tuong戏院最初是茅草屋顶和竹子覆盖的,大约有200个座位。后来,它被修缮得相当完备,瓦顶、砖墙,有舞台和休息室,可容纳400多人。戏院成为南北两地巡回剧团的演出场所。每天晚上,年幼的黎巴同都能看到随着鼓声涌向Tuong戏院的人群。

|

| 湘族艺人黎巴同在戏剧《Tam Nu Do Vuong》中饰演老塔一角 |

黎伯同在回忆录中,还提到了《五虎平寮》这套画,画中有狄茂、刘庆、崔巴公主和邦凤等人物。买这套画的那天,他的母亲指着这套画,给他讲起某个戏里的故事。

他如此喜爱这个故事和这一系列画作,以至于他总是惦记着它。有一天,他请求母亲把这一系列画作收为己用,珍藏于心。刚上学时,黎巴同只专注于他的系列画作。他用自己喜欢和讨厌的颜色来描绘人物。

黎巴童也经常偷偷地在教室里模仿戏班子唱歌跳舞。每天晚上,人们都会看到小男孩黎巴童在戏院门口徘徊,假装是偷来看戏的姑娘家的孩子。这招没能瞒过守门人,他便翻越篱笆、攀爬围墙,直奔化妆室,与演员们交好,帮他们做些好事,有时还会买火柴、槟榔、拿水喝……小男孩钦佩演员们的才华,喜欢他们天真烂漫的生活,梦想着有一天,长大后也能像他们一样登上舞台表演戏剧……

对戏和角色充满热情,在层层妆容之下,他感觉演员们拥有一种神秘的力量。小小的舞台,华丽的服装,寥寥数语的舞步……却让人哭,让人笑,让人唏嘘,让人心酸……黎巴同并不知道,他已经开始走上一份永远钉在他生命里的“唱歌”事业。

1912年,黎八同15岁,父亲去世,母亲将他送到父亲的一位挚友那里,让他去北方谋生。这位挚友安排他去车站当拉扇工。工资颇丰,黎八同用这笔钱租书看书、看戏。生活平静之时,他听说十字路口的花园里经常有一个儿童剧团演出。于是,他决定辞去拉扇工的工作,追随那个剧团……

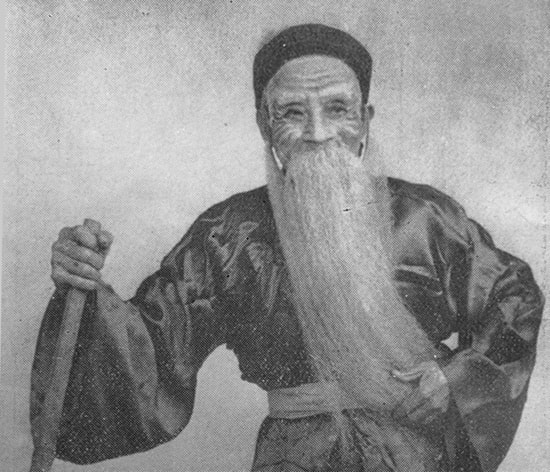

黎伯同之后的岁月,与老师和剧团的名字联系在一起:阮文莲先生的永祥龙剧团、芳楼剧团、泰蒙黛剧团、邦湖剧团、绥州剧团、元光剧团、寿永黛剧团……当时的戏剧,除了讲述古老的故事,还在人物的每句台词和每个角色的风格中,体现着时代精神。演员们把爱、恨、怨、国债、家族复仇等情感搬上了舞台。黎伯同对戏剧的感受和热爱更加深刻,因为在那里,他能够非常真实地演绎人生。

|

| Tuong艺术家Le Ba Tung在话剧《Dao Phi Phung》中饰演Dao Lenh Cong。 |

在回忆录中,黎伯同似乎记得每一个角色、每一个动作、每一句话的每一个情感、每一个手势。已故记者黎伯略(人民艺术家黎伯同的小儿子)曾讲述他与父亲一起生活的时光,以及人民艺术家黎伯同(被粉丝们称为“正统”)的晚年生活:

1959年,国家在纸桥郡成立了中央戏剧学校,父亲受聘担任戏剧系教师。他带着我,送我到学校旁边的一所私立学校读书。父亲日复一日地忙着教学、写作、拍电影……除了周末假期,他很少休息,而是带我去探望教我识字的丹老师。1968年,我应征入伍,前往南方作战,父亲则在家乡(义丹县太和镇)退役。

我母亲说,父亲退休后,发誓要与彝族戏剧结下不解之缘,终生为之。所以,在他尚未安顿下来,文件也尚未调到地方的时候,他就去帮助当地的艺术团体,排演彝族戏剧,视其为一个将彝族歌唱艺术传播给大众的机会。对于当时各地的艺术团体来说,邀请郑松先生来演出意义非凡。并非因为他“中央彝族教师”的头衔,也并非因为他无偿授课,而是因为他的表演天赋和对这一职业的忠诚。

1984年,父亲在为县里排演一部未完成的传统戏时去世,享年85岁。1997年,在他逝世十三周年之际,我回乡为父亲上香,同时国家追授他“人民艺术家”称号。姐姐动情地回忆说,父亲的授衔仪式非常隆重。省领导、文化厅领导都对他的才华和职业道德给予了高度评价。尤其是曲艺协会的评价,他是一位为曲艺事业做出贡献的人,始终以德义为本,与人类同在。

几年前,我拜访了记者黎巴廖(Le Ba Lieu)在太和镇的小屋。在家族的祭坛上,我看到了人民艺术家黎巴同(Le Ba Tung)的简朴石像。他的面容温和而幽默。我并不知道他是义安省首批获此殊荣的艺术家之一。但我明白,黎巴同并非为此而生,而是在Tuong舞台上,他活出了自己的人生。

| 人民艺术家黎伯同1899年出生于义安省荣市德心街。1984年逝世于义丹县太和乡。黎伯同的妻子阮氏本因欣赏演员正宗的歌声而结为伉俪。黎伯同逝世前,在黎伯同的寿宴上,地方资深官员阮荣先生赠予他一副对联:“南来北往,歌声依旧;乡里乡外,歌声一时传唱。” |

水荣

| 相关新闻 |

|---|

.jpg)