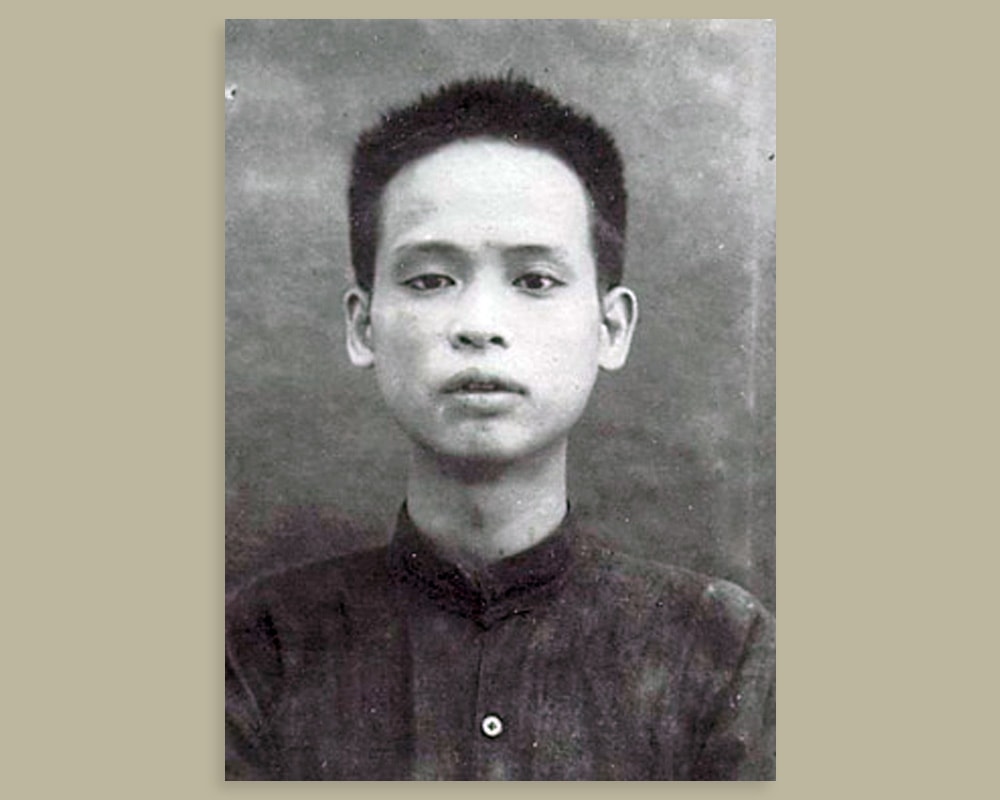

潘廷东同志(1911-2001)

潘廷东(Phan Dinh Dong),1911年10月10日出生,别名兰新,家乡:良家村(今义安省南丹市南新公社)。

潘廷东是潘廷杜先生(一位儒学学者,曾任教师,1953年去世)和阮氏丽女士(一位农民兼杂货店老板,1948年去世)的长子。潘廷东一家素有慈善传统,经常帮助饥饿和贫困的人,并且长期居住在梁寮村。

梁嘉村原是林河畔的一个渔村,后来迁至内陆。过去,村里土地贫瘠,赋税沉重,劳役无休止,村民生活极其困苦。许多人甚至连一件遮身的布衣都没有。潘廷东小时候经常看到西方人搜查村里的“非法”酒类。一旦发现藏酒,村民就会被关进监狱,财产也被没收!与此同时,来自法国的泰酒和丰丹酒却可以自由交易,甚至强迫村民购买。

亲眼目睹封建帝国对亲人和邻居的种种压迫和剥削,潘廷东心中早已萌生了反抗不公社会的强烈意识。他的家乡位于南丹,这片土地素有“人才辈出之地”的美誉,拥有古人赞颂的壮丽景色。

获得敦山剑和玉

林坡东静旗

粗略翻译:这棵树像长矛一样矗立在山上。

像迎风飘扬的旗帜一样,乘船返回兰坡。

(义禄县爱国志士黄潘泰的诗)

南丹是一片文化之地,孕育了许多著名学者,如:阮德达(Nguyen Duc Dat)获得第三名,潘佩珠(Phan Boi Chau)获得第一名,阮生色(Nguyen Sinh Sac)获得第二名……过去,在梅叔鸾(Mai Thuc Loan)统治时期(722-726 年),沙南的文安城曾是安南的都城,此前梅鹤帝(Mai Hac De)及其军队将唐朝入侵者赶出了我国的边境。

文安城与潘廷东的家乡仅隔着一条林江。当时,梅叔鸾的军队与唐朝入侵者在林江两岸展开了多次激烈的战斗,从文汝(庆山)一直到沃伊山(南潭,潘廷东的家乡)。

在文坦运动期间,南丹和清章是陈坦-邓如梅军队的重要活动区域,并参与了1874年的甲突起义。

潘廷东在法越丹小学读书时,就对故土有所了解,并为祖辈的传统感到自豪。1925年,潘佩珠从中国返回越南,因全国人民的强烈抗争而获得赦免。当时年仅14岁的潘廷东已深知父亲对国家的崇高敬意。潘佩珠回南丹县丹严镇(前往顺化的途中)探望老家时,潘廷东有幸跟随父亲前往探望。这次会面给他留下了深刻的印象。

1926年至1927年间,潘廷东再次参加了潘周桢的追悼会,并朗读了许多悼词,这些悼词表达了人民炽热的爱国情怀。正是这些悼词,连同潘佩珠、董京义叔等人的爱国诗歌以及其他进步书籍和报刊,唤醒并增强了年轻的潘廷东的爱国情怀。他与书友黎公景、阮春共同成立了一个读书小组。

读书小组朗诵的两首诗分别是《生》和《死》。

活的

自由自在地生活,孕育生命,在狭小的空间里屹立不倒

老虎们,生活在欧洲和美洲吧!

像奴隶一样生活会让人感到痛苦。

活得愚蠢些,好让他们嘲笑你。

心中怀揣着名利双收的梦想,却无法想象它实现。

为财富而活,而非为生命而活

像奴隶一样生活是不该有的样子

自由自在地生活,孕育生命,在狭小的生活中屹立不倒。

死

为国捐躯,为人民捐躯。

死亡使人摆脱债务。

死于七国时期东周时期。

在西汉第三战期间阵亡

像洪道一样死去,灵魂化为圣人

像忠王那样死去,精神太过神圣

西湖逝世了,但他的名字却永垂不朽。

为国捐躯,为人民捐躯。

(根据潘廷东的回忆录《少年监狱生活》,青年出版社,1965年,第106、107页。)

16岁时,潘廷东在法越学校读书期间,经常和朋友们谈起出国的愿望,但一直没有找到方向或途径。不久之后,黎公景离开了潘廷东和报刊阅读小组,跟随潘黄(潘佩珠的长子)到潘佩珠家做秘书。1929年底,黎公景回国,讲述了许多关于古都顺化和“本五老人”的趣事。

夏天来了,科举考试也临近了,潘廷东的父母也盼望着儿子有朝一日能考上官,过上更好的生活。然而,年少轻狂的潘廷东却辍学逃考,离家出走,乘船前往顺化,找到了潘佩珠,请求做他的秘书。起初,他每天都能与这位当时的伟人接触,潘廷东为此感到无比幸福和自豪。但随后,命运却发生了意想不到的转变。潘廷东回忆道:“1930年初,我在顺化的时候,听说家乡革命运动正在兴起。到处都出现了传单和红旗。与此同时,我仍然每天和潘先生一起乘船,学习更多的汉字。有一天,我刚从停靠在五码头的船上下来,潘先生就高兴地让我拿纸笔来,写下他刚刚想到的一首诗,题为《诗之真谛》:”

一艘漂浮的船

五只阴沉的月亮手表

清晨,公鸡发出含糊不清的啼叫。

杜鹃啼鸣,夏天就要来了

雨水驱使着马车

风把帽子吹走了

这孩子真是太单纯了。

三杯鼾声。

抄完之后,我坐下来又读了一遍。背诵的时候,我突然感到一阵悲伤和沉思。这首诗谴责像我这样的人冷漠无情,对国家的命运漠不关心。我开始厌倦这种平静的生活,日复一日地待在船上,背诵着几句诗:“……爱五宝,爱中……”。我渴望加入革命,积极行动起来。就在这时,我收到了Canh的来信。他说我的家人非常担心我,所以我回去了。我安排好工作,向Phan先生告别,回到了义安……

1930年4月,潘廷东从顺化返回时,该省和南丹县的工农斗争运动正蓬勃发展。他和朋友黎公景拜访了进步教师邓正奇。邓正奇建议他想办法联系革命,不要再回顺化做潘廷东的秘书。在阮思耀的帮助下,潘廷东阅读了秘密流传的《老科报》,了解了许多以前不知道的重要信息。他联系了阮廷典和王叔春,并接受了他们的启发,被委派散发传单,为1930年5月1日的国际劳动节做准备。当时散发传单非常危险,但潘廷东不顾黑夜和雨水,冒着风险将传单张贴在南丹县政府的大门上。第二天早上,他回到之前张贴传单的地方,发现传单还在那里,许多好奇的人围过来阅读。他兴奋地大声朗读,让大家都能听到。

之后,他被工会安排从事印刷工作。这项工作常常需要在封闭的房间里进行,在闷热潮湿的日子里非常难受。有时他不得不把房间用芦苇叶围起来,盖上锅,点上蜡烛才能印刷。印刷工具非常简陋:印刷台就是一个装满煮熟冷却的果冻的托盘,用浓稠的紫色墨水写样,字迹是反写的,写好后压在果冻表面。每个样稿可以印四五十张。就靠着这种手工方式,党的宣传文件(有时甚至是一整本书,比如阮爱国的《海难日记》)由联络员秘密地传递到基层党支部。

在印刷行业工作了一段时间后,潘廷东被工会派回家乡从事宣传工作。起初,他只在报刊读者群体中进行宣传,然后像石油泄漏一样,逐渐扩大到青年、妇女、教师、学生……

1930年8月1日,潘廷东(与另外四位同志)加入越南共产党。随后,他被任命为清潭(南潭)县党支部书记。1930年8月,义安省和河静省的革命运动蓬勃发展,尤其是在清章县和南潭县。潘廷东和党支部成员日夜不停地工作,组织自卫队,建立工会,并应对敌人的阴谋诡计。8月下旬,为了筹备全县大规模示威游行,工作更加紧张。

1930年8月30日清晨,潘廷东加入了来自该县四个乡的约3000名农民的队伍,他们正向沙南镇进发。抗议队伍横向列队,由手持棍棒、长矛等原始武器的自卫队护卫。县长原本打算骑自行车上省报到,但被红色的自卫队拦住。与此同时,群众冲进县政府,焚烧档案,闯入监狱解救囚犯,并破坏了法国酒类代理处。抗议队伍的代表向黎克祥递交了民众的诉求,迫使他接受并签署了这些诉求,其中包括一项承诺:“南丹县长,从今以后不得再骚扰人民。”

1930 年 8 月 30 日和 9 月 1 日,在两次历史性的抗议活动之后,南丹和清章成立了农业公社(村和公社苏维埃政府),后来,在义安省和河静省的其他地区的村庄和公社也建立了苏维埃政府。

潘廷东从小在祖国艰苦卓绝的斗争中成长起来,从爱国青年时期就加入了共产党,担任过党支部书记,到 1930 年 9 月成为南丹县委书记。(据《南丹省委历史草案》第一卷,义静出版社1990年版,第58页)

1930年9月底,潘廷东被上级调入省委宣传鼓动部。同年10月,在乂安省委第一次代表大会上,潘廷东当选为第一届省委七名委员之一,该大会在东春村(今清章县春柳乡南丹县)举行。他被委派负责奠州县安城地区的党的建设和群众运动。

当时(1931年初),法国殖民者和南朝政权实行了残酷的白色恐怖,但党的组织和群众组织仍在发展。潘廷东是一位年轻有为、受过良好教育、热情洋溢、品德高尚的省委委员,被省委任命为义安省共青团书记。在敌人肆虐、恐怖统治时期,这既是莫大的荣誉,也是沉甸甸的责任。

在共青团省执行委员会成立后,全省青年热情加入共青团,其中人数最多的是南丹省,该省共青团书记潘廷东直接领导了青年团运动。根据阮爱国领袖在1931年4月20日《致印度支那共产党中央执行委员会的信》中记录的统计数据,南丹省共青团成员人数达到创纪录的641人,其次是青章省78人,英山省35人(《胡志明全集》第二卷,国家政治出版社,1995年)。

当时,新党员的招募工作进行得非常谨慎严格。尚未入党或未加入任何革命组织的青年,在被接纳前都要经过更严格的审查。招募仪式也必须秘密进行,党支部被分成许多小组,每个小组有五六名成员。小组内的成员只认识彼此的同志,很少与其他小组的成员相识。

青年团还负责组织和动员儿童加入东土权组织。义安省青年团第一任书记潘廷东回忆道:“……每天下午,十个不到十五岁的孩子排成一列,肩扛藤条,绕着村子游行,高唱革命歌曲。这些游行极大地鼓舞了革命精神。孩子们还帮助大人守卫村子,维护治安秩序。如果街上有士兵,全村人都会立刻知道。干部们有足够的时间藏匿文件,村民们也有时间做好应对准备。正因如此,许多干部才得以逃脱敌人的魔爪,继续坚持革命运动。这都要归功于东子权的孩子们。当地的权贵们不喜欢这些‘小共产党员’。在后来的恐怖袭击中,许多东子权的孩子遭到逮捕和殴打。后来的‘少先队’和‘拯救世界儿童’组织继承了当时东子权的爱国传统。在青年团的光辉历史中,这无疑是……”不可能不提及你们在这段时期所生活的革命组织……”(潘廷东回忆录,同上,第120页)

潘廷东担任义安共青团书记期间,法国殖民者及其白人恐怖分子爪牙残暴至极。乱葬岗比比皆是(例如五福、武烈、清章等地)。从地方委到基层党员,成千上万的共产党员遭到逮捕和监禁。1931年6月,潘廷东在仁塔地区(今洪龙乡)工作时落入敌手。几名士兵将他捆绑双手,押往春罗车站。他们正在搜查两名男子——南丹县梁寮村的村长董和村长——被暗杀的线索。因此,他们对潘廷东施以酷刑。他们捆绑他的肘部,用绳子将他吊在屋梁上,时不时将他放下来殴打致死,并质问他:“你们的枪支和印刷机在哪里?”潘廷东拒绝透露真名,隐瞒了自己的真实姓名,自称安。上尉立即命令士兵挖坑,然后将囚犯拖到坑边,用手枪指着他,威胁说如果他不认罪就开枪。这名同志态度坚决,什么也没说。士兵们随后将他拖回原处,绑在一棵竹子上,埋在了警察局院子中央。

三天过去了,潘廷东虽然身材矮小,但在遭受酷刑后仍然保持清醒。第四天,南丹县长来到警局,发现囚犯的真名是东,而不是安。于是,他们把他带到荣市秘密警察部门。在那里,他们更加残忍,将他殴打到濒临饿死,持续了九天。幸运的是,一些狱中工人偷偷地每天给潘廷东送来一份米饭,让他得以活命。到了第十天,他们只给他提供了一顿狱中餐,以免他饿死。最终,他们把他关进了荣市监狱。他被狱友推选为狱长,负责监狱的日常管理,安排清洁工作,布置监舍,照顾生病的囚犯……狱中也发生过“欢呼”式的斗争。当狱长恐吓他时,狱友们会围住潘廷东,替他挨打。有一次,间谍奥塔维把一大串钥匙扔到他脸上,鲜血直流,甚至流进了他的嘴里……

这名囚犯在省内被拘留一段时间后,被送回南丹县接受审问,以查明他涉嫌参与的一起暗杀事件。当时正值革命衰落时期,自发的暴力事件频发,尤其是针对地方官员、文官和西方士兵的暗杀事件。这些暴力事件非常不利,因为它们给了敌人一个借口,可以加剧恐怖统治。

对潘廷东来说,最痛苦的事莫过于回到区监狱后,亲眼目睹好友黎公景的惨死。黎公景骨瘦如柴,却仍要砍柴。他累得筋疲力尽,正坐着喘口气时,一名间谍用一块大木头击中了他。当天下午,他便去世了。

1931年底,义安省南部法院判处潘廷东9年有期徒刑。那一年,他才20岁。想到自己的青春将在可怕的监狱中度过,心中充满了悲伤……

但外界传来的消息,说省内许多地方仍然挂着红旗,散发着传单,这让他猛然惊醒。他对自己说:“看来党还存在。九年后,我还没到30岁。人生还很长,我还能做很多事。”(潘廷东回忆录,同上,第124页)

1931年12月31日晚,潘廷东被送往昆嵩监狱。那次押送,仅义安省就关押了20名政治犯,其中包括胡松茂。他们中许多人都很年轻,只有17、18岁。

前一天抵达昆嵩监狱后,第二天,新来的囚犯就被赶去修路。潘廷东和新来的囚犯们借此机会向一直不知情的老囚犯们介绍了外面的运动情况。在这所监狱里,潘廷东参与了反对监狱严酷制度的斗争。尽管斗争取得了一些初步胜利,但强制劳动仍然极其艰苦繁重。

尽管狱中生活极其悲惨,潘廷东依然保持着共产主义战士的精神和意志。他积极帮助许多狱友学习汉语,加入诗歌小组,并成为狱中斗争的领导成员之一。

1933年初,潘廷东与胡松茂等同志一同被转移到邦美蜀监狱。在那里,他加入了监狱的党的训练委员会,与潘登留、胡松茂、阮维贞等人一起工作。邦美蜀监狱以其中世纪式的监禁和酷刑制度而臭名昭著,被称为“人间地狱”。然而,共产党士兵们仍然组织了非常丰富的精神生活。监狱里仍然有潘登留教授的法语课和胡松茂教授的汉语课,还有许多精彩的文化表演。参与这些有益身心的活动,让潘廷东感到自己更有力量去克服监狱里可怕的挑战。

1936年初,潘登禄同志劝说潘廷东去见监狱长,让他去值班。当时潘登禄同志即将出狱。由于他长期在值班,打算把秘密钥匙交给潘廷东,让他知道狱警的秘密。然而,当潘登禄去见监狱长介绍潘廷东时,监狱长并没有让他去值班,而是把他调到了医院……

1936年6月,法国人民阵线政府上台,潘廷东获释出狱。

1940年,潘廷东曾与几位同志(如阮氏茂和秦同志)取得联系,但他们后来被敌人俘虏。在起义前夕,潘廷东曾与阮维利取得联系。陈文公阮春灵。南丹县党委史记载:“1945年5月15日,在1930-1931年革命运动中担任重要职务的党员,来自春罗(今春林县)的阮春灵同志和来自清潭(今南丹县)的潘廷东同志,与居住在荣省的两省政治犯一起,成立了义静省跨省越盟动员委员会,以集结力量进行统一行动,准备起义夺取政权。潘廷东同志受跨省越盟动员委员会的委派,返回南丹县建立越盟基地(《越南共产党史,南丹县……义静出版社,1990年》)。

在很短的时间内,潘廷东召集了老党员和前政治犯,以扩大越盟的影响力,并在村庄和公社建立据点。大约在1945年6月,越盟的据点几乎遍布该地区的各个角落。

1945年8月13日,日本向盟军无条件投降后,潘廷东接到跨省越盟的起义命令,指示县越盟在梁架公社(南丹)召开全县干部大会,选举起义委员会和临时革命委员会。1945年8月16日(《越南共产党在南丹县的历史》,义静出版社,1990年),清水公社越盟领导人民成功夺取政权。这是该省最早成功起义的公社。潘廷东为这一成就做出了巨大贡献。

1945年8月23日上午,数万民众举行示威游行,鼓乐齐鸣,旗帜飘扬,进军沙南镇,成功夺取政权。随后成立了沙南县临时革命委员会,由王子惠先生担任主席。一个多月后,王子惠先生辞职,潘廷东同志被任命为起义当日选举产生的临时革命政府主席。潘廷东同志,时任沙南县越盟主席,被任命为沙南县革命人民委员会首任主席。

当时,我们年轻的政府面临着饥荒、文盲和外国侵略者等诸多挑战。1945年9月底,蒋介石一万名士兵在师长许平上(Khau Binh Thuong)的率领下,从河内前往义安省(奉盟军命令解除日军武装)。一支蒋介石部队驻扎在南丹。潘廷东主席迅速安排向群众进行宣传和解释,并密切监视蒋介石部队的活动。因此,在南丹地区没有发生任何不幸事件。

从1946年8月到1949年底,潘廷东是南丹县委委员兼县新闻局局长。1950年至1952年,他被省政府派往青章新闻局和英山新闻局担任省新闻官。

潘廷东自1930年起担任党的印刷干事,在抗法战争期间从事宣传工作时,他主动研制石版油墨,并在缺乏印刷设备的条件下组织石版印刷。他创办了该省第一份《信报》,并协助宣传部和宣传办公室组织石版印刷工作。

由于他在1950年至1952年间的杰出成就,他受到省政府表彰,并在义安省越盟和联越阵线统一大会(1951年)上获得功绩证书;并被义安省宣传部表彰并当选为模范战士。1953年,他奉上级委派到合州公社(宜禄)从事“动员群众争取彻底减免地租和利息”的工作。1954年,他在义安省民工组工作,参加了1953-1954年冬春战役和奠边府战役。之后,他参与了由第四区际组织举办的交通干部培训课程的教学工作。

和平恢复后(1954 年 7 月),潘廷东在省宣传部门工作,在泰省宣传委员会工作,积极参与打击敌人诱骗和胁迫天主教同胞向南方迁移的工作。

1956年至1959年,他继续在义安省从事宣传工作。在义安劳动高中接受文化培训后,他被任命为义安省委党史研究委员会副主任(1961年),直至1965年退休。在省委工作期间,他在组建义安省委党史研究委员会(成立于1963年)的过程中取得了显著成就,并在收集和翻译(从法语翻译)大量重要文献方面做出了重要贡献。

在当地,他宣扬了革命老兵的风范,积极参与社会工作,经常参加党的活动,并在贯彻执行党和国家的一切政策和法律方面树立了榜样。

潘廷东自19岁起便投身革命事业,是第一届省委委员,并先后担任省共青团第一任书记、南丹县革命人民委员会第一任主席、南丹县委书记等要职。他为人谦逊温和,尊重所有人,无论老幼,生活节俭简朴,在各项社会活动中堪称楷模。他是年轻一代学习学习的共产主义光辉榜样。

潘廷东同志于2001年4月25日逝世,享年90岁。他荣获党和国家颁发的70年党员勋章、抗法三级抗战勋章、抗美救国三级抗战勋章、独立二级勋章。