在 Lam Thanh 的阴影下

(Baonghean.vn) - 跟随文化研究员 Thai Huy Bich (Hung Nguyen, Nghe An) 来到林江河畔,在林青山脚下,我们不禁感到遗憾,因为一整片宝贵的文化和历史沉积区都被冲走了,只留下林青山的影子倒映在寂静的林江上......

珍贵的文化沉积阵列

按照计划,我们尽量早点出发,沿着542省道到安宣路段的拉姆河岸边,然后直奔蓝青山,昔日兴林、兴富之地,一直向前。据文化研究者泰辉碧介绍,由于林青山位于义安省中部,地势险要,位于平原中部,紧邻河流汇合处,过去,越野公路从山脚穿过。船只可以沿着林青河向东、向西行驶,也可以沿着腊河向南行驶。因此,这里曾是战略要地,也是义安省世世代代的政治、经济和文化中心。

根据许多史料记载,明朝时期,蓝城山曾是军事要塞,但从后黎朝(1428年)开始,到西山朝末年(1801年),长达370年的时间里,蓝城一直是义安的都城。义安的都城并非位于长富建造的城池,但史书上提及这座都城时,都将其称为义安城,或蓝城、兴山城、义烈城……

直到19世纪初嘉隆帝即位,开启阮朝,才选定安长地作为新的行政和政治中心,而以林青为中心的义安都城逐渐淡出历史舞台。

|

兰青山位于兰河与腊河交汇处。图片:Tien Dong |

时光流逝,自然的残酷,加上历史的变迁,摧毁了蓝青山许多珍贵的文化价值。然而,这片土地蕴藏着丰富的文化和历史底蕴,见证了越南民族,尤其是义安省的兴衰变迁。

文化研究员泰辉碧表示,蓝城山有很多名字。过去人们称这座山为Ru Rum(蓝色),蓝河也被称为Rao Rum。Ru Rum或Lam Son,虽然叫法不同,但后来因为山上有一座古城堡,就被称为蓝城山,或Ru Thanh。

裴杨历在《义安记》一书中对蓝青山的描述十分详细。“蓝青山位于兴原县富田乡,旧称同筹山,又名宣义山、雄山。这座雄伟高大的山峰突兀地耸立在平原之中,其中一座山峰上有明朝长富的城堡。山顶上有一个可以插旗的洞。传说这里曾是插铜杆的地方,半山腰有宣义寺。”

|

兰青山一段相对完整的城墙。图片:Thanh Cuong |

关于宣义山的名字,古史记载,山下有宣义庙,供奉着守护义安城的明朝将领太福。他投降了蓝山军,回师后被明朝国王所杀。后来,黎太祖国王为他建庙祭祀,并赐他“宣义大王”的称号。

历史学家裴杨历还详细描述了林青山脚下各机构的布局。山下有安国寺。陈朝忠光年间(1409-1413),罗山人阮史标奉命出使册封,卒于此地。山西有溪,水质极甜。上部西南有义烈坊,原为宪宦(又名太念,主管刑务)之所。南有朝九寺(祭祀黎魁的寺庙),原为承政(又名太保,主管内务)之所。卫所坊,原为陈守(后称统督,主管一省)之所。王宫前曾是旧时科举学堂。

|

从高处俯瞰,蓝青山上的石墙至今仍保存完好。图片:Thanh Cuong |

|

从林青山顶向南望去,便是林河与腊河交汇之处。图片:Thanh Cuong |

乂安祺还说:“在林青山前,林江流域十分宽阔,天禄县的拉河在此汇入。在明良河与林江的汇合处,河中有一处岩石湍急的地方。东边有一个渡口,名叫富石码头,码头头有华人居住和经商,瓦房鳞次栉比,船只鳞次栉比,名叫富石街。”

说到蓝城山脚下的土地,就不能不提著名人物阮标的“吃人头宴”故事。阮标是河静省德寿县内田村(今安和乡)人,考中太学生科(相当于博士),后陈朝官至五宿。1413年7月1日,阮标作为我国使节,在蓝城山与明朝将领张富交涉。当阮标来到蓝城山与张富交涉时,敌军强迫他下跪,阮标却依然端坐着不动。敌军备好筵席,将煮熟的人头端上来。阮标毫不畏惧,用筷子戳瞎了人头上掺醋的眼睛。明朝敌军见状大惊失色,便礼尚往来,将阮标放了回去。

|

据研究员泰辉碧(Thai Huy Bich)称,在蓝城桥之前有一座蓝桥,著名人物阮彪在被明朝侵略者杀害前,曾在此写下八个字。图片:田东 |

|

林青山周围曾有多达6座供奉阮宝的寺庙。图中是如今位于春林乡的阮宝寺庙。摄影:Tien Dong |

|

阮比乌寺大门面向林河。照片:田东 |

到达林桥后,张富听信义安郡守潘辽的教唆,投降敌军,于是派人将他擒获。张富自知难逃一死,便用指甲在桥壁上刻下了八个字:“七月一日,阮标牺牲”(七月一日,阮标牺牲)。再次被俘后,他大骂张富图谋篡位,却装作义勇军模样,拒绝下跪。敌军遂命人将他绑在安国寺,活活打死。后来,黎王下令在家乡为他修建庙宇,封他为义烈大王。在兴原县,阮标牺牲的地方名叫义烈乡,隶属于兴林乡(现春林乡)。值得注意的是,在林青山一带,曾有六座供奉阮标的寺庙。

复活仪式的古代标志

追寻古老的历史,我们来到了林江河畔。文化研究员泰辉碧指着南边,在林江浩瀚的波涛中,他悲痛地看到,昔日繁华的街区,如今已被冲毁殆尽。其中,被日本人标注在地图上,作为各地商船必经之地的福黎乡,如今也全部被冲入河中。

|

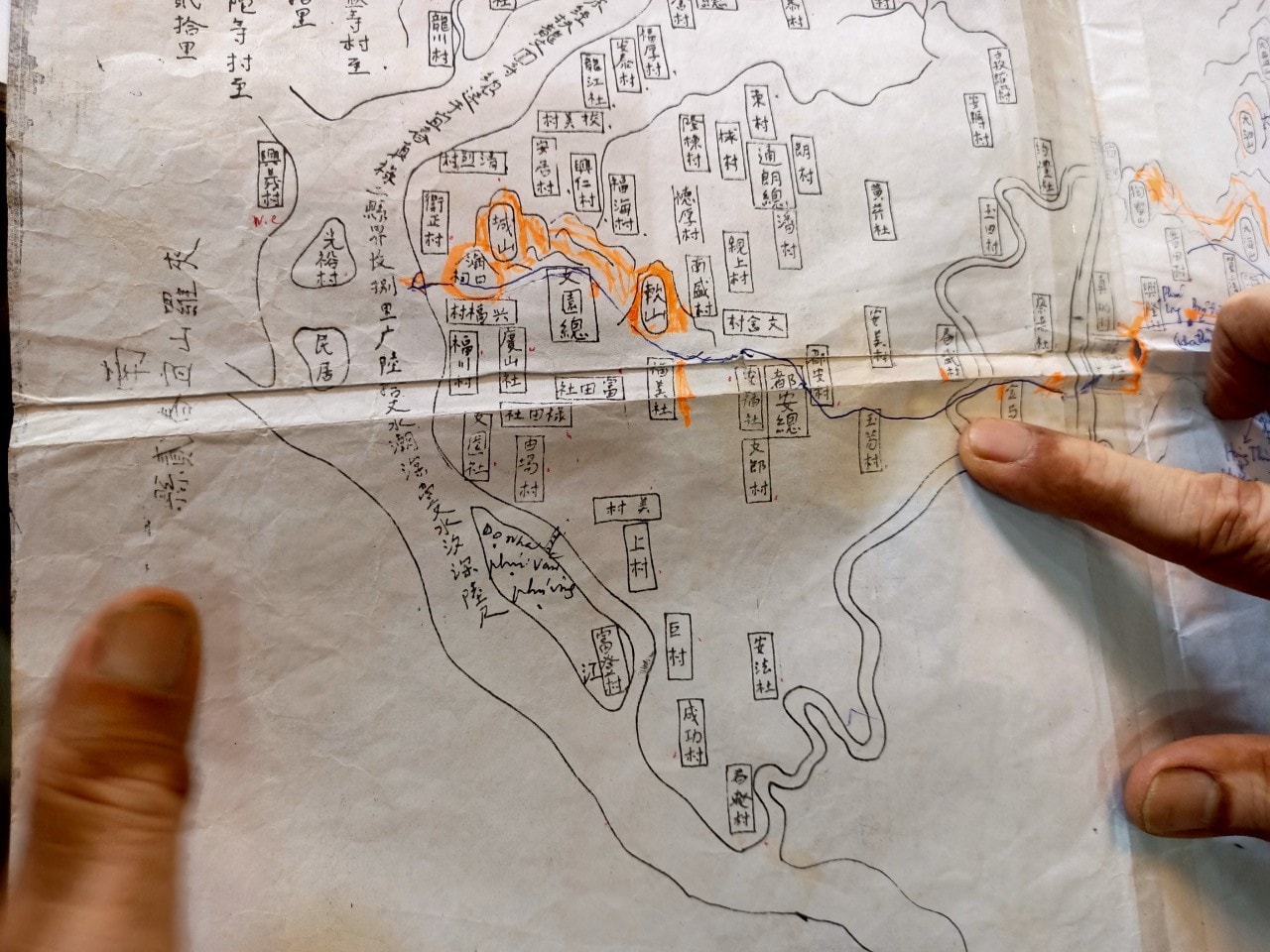

古代河流交汇处的地图。日本人曾在这里标记,从16世纪末到19世纪初,这里曾是繁荣的贸易区。图片:Tien Dong |

|

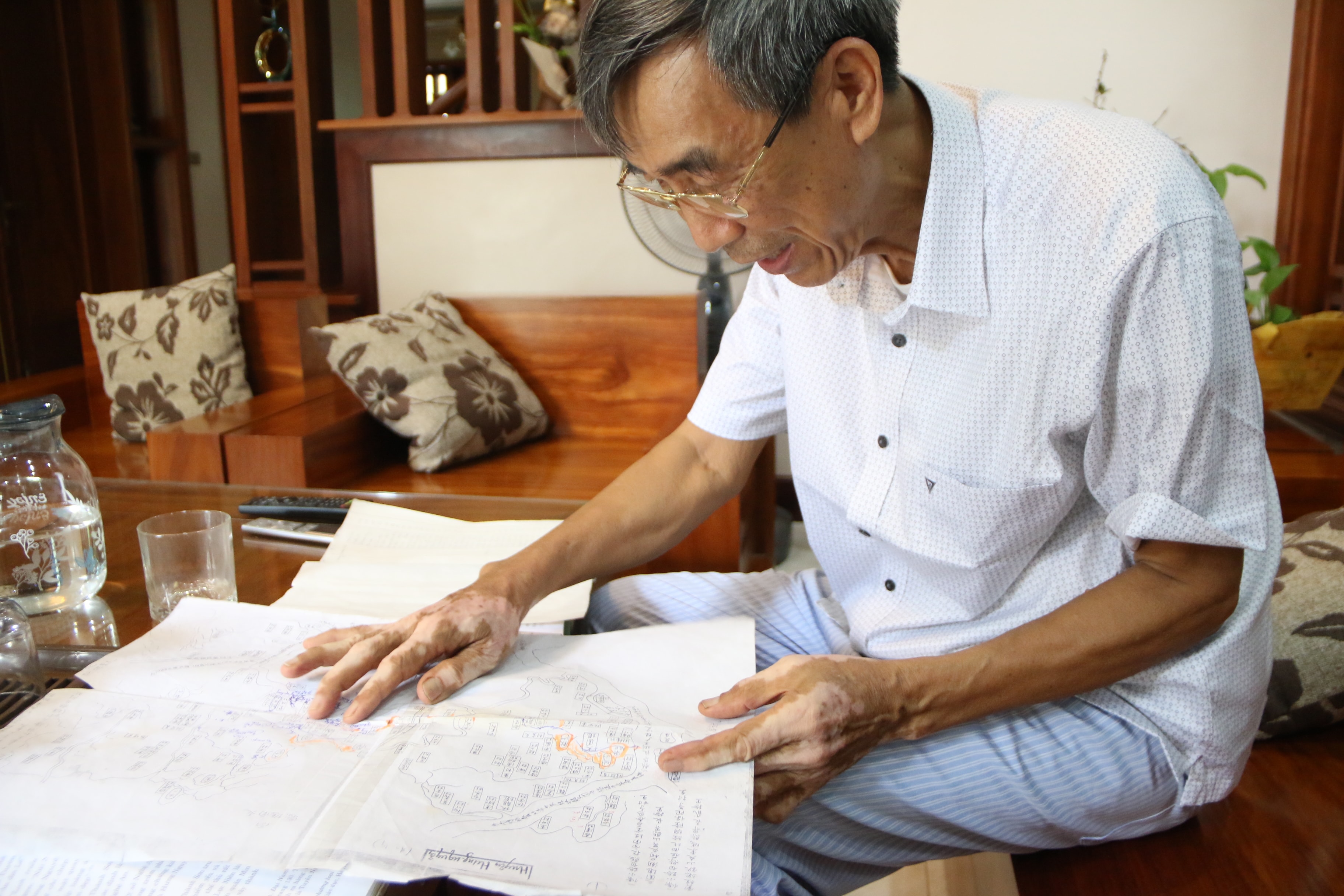

研究员 Thai Huy Bich 站在标有 Phuc Le 地区和旧 Phu Thach 贸易街的地图旁。图片来源:Tien Dong |

十六世纪末,日本人在兴原地区的福黎乡开辟了一条贸易街,与邓义县进行贸易,并在广南省会安市开辟了一条贸易街,与邓仲县进行贸易。1593年至1616年间,他们的贸易最为繁荣。当时,在我国的地图上,日本人用红笔圈出了兴原县的地名。日本人把最重要的货物——武器和铜——卖给了我们,然后购买了农林产品,运回自己的国家。

直到18世纪末19世纪初,董里市场(朝觐地区——地方科举学校所在地)和南岸的富石街都是非常繁荣的贸易场所,成为义安省一个繁忙的港口。这一带的陆路和河道都熙熙攘攘。至今仍有一首民歌在这里流传。“董里市场每月开放七次 - 那些想走路的人可以继续走路,那些想坐船的人可以继续坐船”。

|

昔日繁华的商业区如今已被冲入林河。图片:Tien Dong |

“日本人离开兴原,前往兴安建立富贤,可能是因为福黎乡的土地逐渐被河水侵蚀。此外,1655年至1660年的五年间,由于郑阮战争,林江成为了当重和当义的边界。林江两岸都是激烈的战场。这可能是日本人不得不改变贸易地点的主要原因。”——文化研究员泰辉碧评论道。

目前,在兴原县林江沿岸的一些乡镇,保存着许多汉侬文献,其中也提及了福黎乡的名称。根据现存文献,可以断定,福黎乡在1866年至1872年间因林江泥石流而消失。福黎乡的一部分居民迁往福美乡(现福美村),即昔日的兴州乡(现为周仁乡)。

|

从 Quang Vinh 公社(河静省德寿市)看到的林青山。照片:田东 |

为了更彻底地了解福黎乡的起源和遗迹,我们渡过了兰江。经过Trai渡口、Hao渡口和一些著名景点,我们终于到达了德荣乡和德光乡(现河静省德寿县光荣乡)。这一带位于兰清山对面,兰江对岸,这里是兴原县的大部分土地被侵蚀的地方。德荣乡的一些村庄,如富石村、永大村、兴福村,最初都来自兴原县。在德光乡,有位于朝屈乡的光笃村。今天,这一带仍然有许多来自兴原县的家庭,每年人们仍然定期往返故乡探亲。

|

研究员泰辉碧与德荣乡(河静省德寿县)祖国阵线委员会前主席范毅先生交谈。摄影:田东 |

广荣乡祖国阵线委员会原主席范毅先生得知我们来此了解这些村庄的起源时,激动不已。毅先生说,德荣省过去曾有3个村庄从兴原县“漂”下来,分别是富石村、永代村和兴福村。其中,永代村和富石村拥有著名的宗教建筑,如根寺、翁寺……唯独富石村是远道而来的商人的聚居地,其中以华人居多。如今,这里居住着许多来自中国的家族,例如洪氏、李氏、张氏……这些家族最初来到这里经商、贸易,后来建立了村庄和小村。

|

今天的广荣公社洪福村的昭忠寺。照片:田东 |

|

位于兰河南岸的昭忠寺内,至今仍保留着与北岸寺庙相似的骈文。图片:Tien Dong |

在兴福村,至今仍有昭忠寺,又称武穆寺,供奉着黎魁昭忠大王。以前,此寺与黎王寺是位于蓝青山脚下的两座大寺庙。19世纪末,寺院逐渐被河水侵蚀,朝觐乡光笃和兴福两村不得不迁往南岸。之后,昭忠寺也被拆毁,建立了两座寺庙,一座在北岸的福川村(旧兴庆,现兴盛乡),一座在南岸的兴福村(德荣乡)。据老人们说,这两座寺庙的三个山门位于同一条南北轴线上。

|

据说该地区曾是富石贸易城镇,河中仍有湍急的岩石。目前,连接南北高速公路上兴原县和德寿县的雄德大桥正在该地区附近修建。图片:Tien Dong |

过去,商船来往于此,贸易繁忙,也曾在富石岬附近停靠。为了祈求贸易兴旺,人们还建造了一座佛塔,祈求平安吉祥。至今,这里还流传着这样一首歌:“谁去 Pho Hien 看大象,就去 Vinh Dai 村看 Ghenh 宝塔。”

如今,随着南北高速公路的修建,一座横跨林江、连接兴原县和德寿县的雄德桥在旧富石渡口附近拔地而起。人们感觉林江两岸的土地更加紧密地联系在一起。虽然它们无法像以前那样发展成为村庄,但至少在林城的庇荫下,它们同根同源……

.jpg)

.jpg)