苏联精神在监狱中闪耀

义安共产党战士的钢铁意志在监狱制度下从未如此闪耀。在被监禁和遭受酷刑时,他们将监狱变成了革命学校,在那里,他们锻造了红色种子,为1936-1939年和1939-1945年的革命高潮奠定了基础。这种精神已成为义安的象征,一股强大的驱动力,孕育着后世的革命精神。

严酷的监狱制度

凡是路过荣市道潭街的人,都会出于好奇,在荣监狱岗亭的遗址前驻足片刻。虽然岗亭与原貌相比已不复存在,但它见证了越南历史上的一段辉煌时期,尤其是在义静苏维埃运动时期。

在义安省文物管理委员会了解到这座岗亭后,得知它是荣监狱唯一幸存的建筑遗迹。这座建筑始建于1804年,封建和殖民政府曾将一代又一代的爱国革命战士关押于此。这里曾发生过与严酷监狱制度的激烈斗争。一代又一代的囚犯,特别是政治犯,尽管身处“人间地狱”,却展现出不屈不挠的意志和非凡的革命决心。

与河内的华卢监狱、西贡的坎隆监狱和顺化的承富监狱一样,荣监狱成为殖民监狱系统中的重要监狱之一。1928年至1929年间,当饱受苦难的群众准备起来反抗压迫和剥削时,荣监狱成为殖民封建主义者应对新政治形势的有效工具。

当义静苏维埃运动在义安省和河静省的许多地区爆发并蓬勃发展时,殖民封建政府疯狂地实施白色恐怖,企图镇压这场革命运动。到1932年,义安省有6681人被监禁,1500人被杀害。

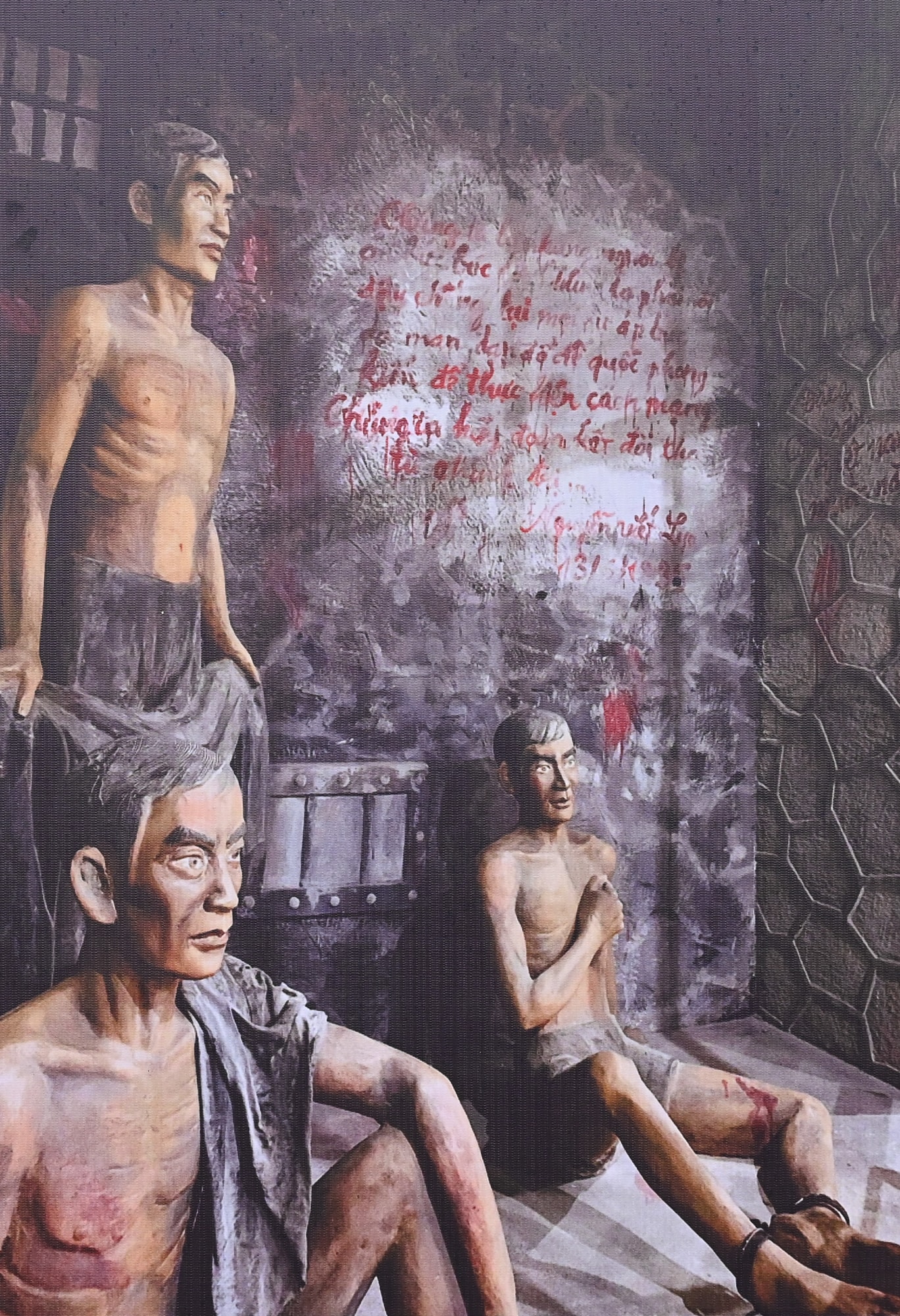

2005年义安省委宣传部出版的《荣监狱》一书中,对这段时期是这样描述的:“荣监狱从未像现在这样拥挤、肮脏、闷热。不算单独监禁的牢房,其他政治犯的牢房里关押着不少于150人,却只有6个木托盘、36个陶碗和4个陶壶用来盛水。囚犯们连站都站不稳,更别说抬起胳膊把米饭放进嘴里了……”

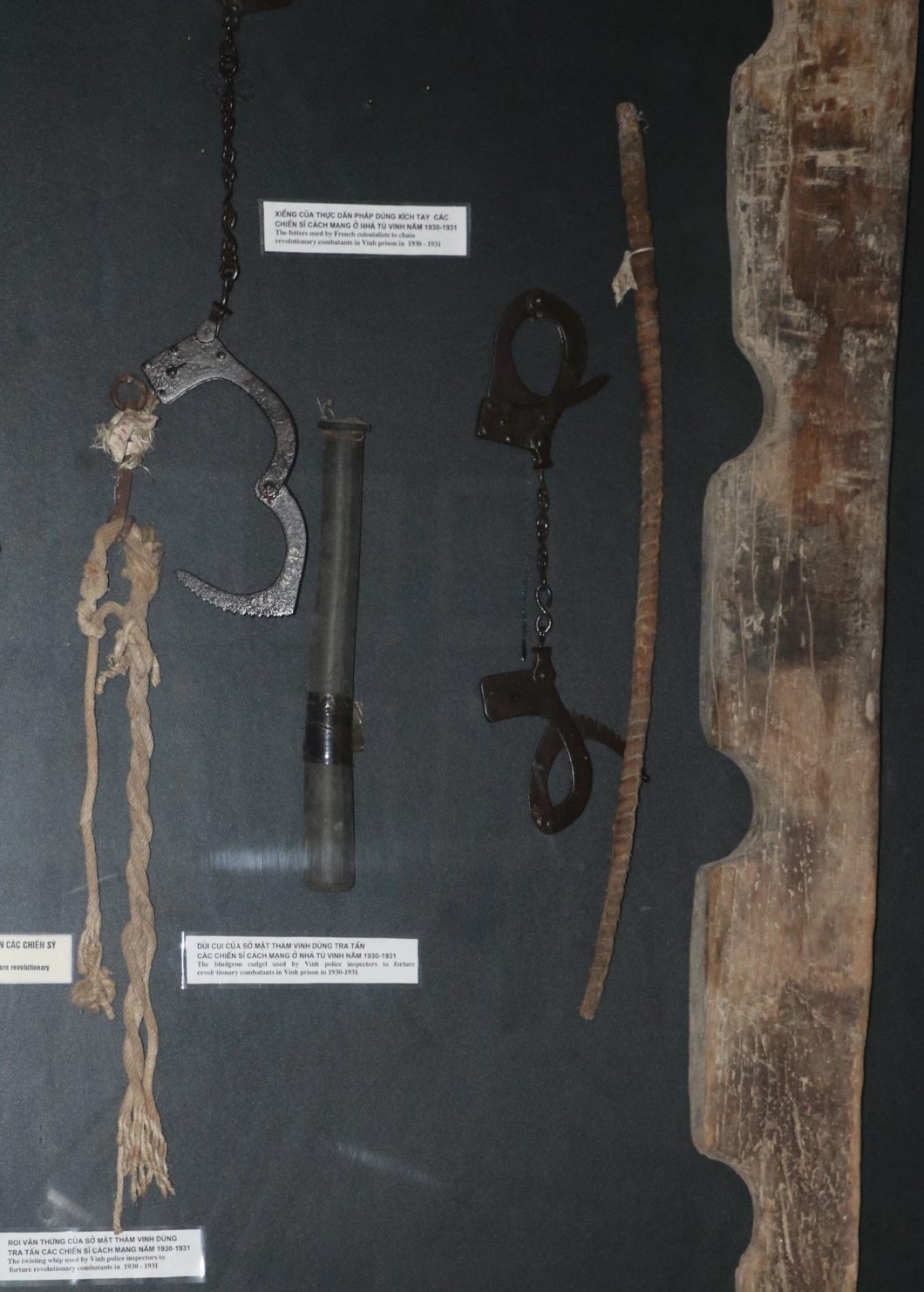

在荣监狱,政治犯被迫在极其残酷的鞭打和殴打下从事繁重的体力劳动。在监狱里,殖民封建政府使用了多种残忍的酷刑,例如:电击;强迫囚犯脱光衣服,往他们肚子上倒肥皂,然后用钉鞋踩踏,直到口鼻出血。他们不仅用鞭子抽打,还用钉在棍子上的钉子抽打囚犯,每次鞭打下落再举起棍子,都会将囚犯的皮肉撕扯下来,鲜血从被打的地方流出,浸透了地板。

这种情况不仅发生在荣监狱,因为来自义静省的苏联士兵被逮捕、判刑并流放到全国各地的监狱,包括昆嵩监狱(又称昆嵩流放地)。

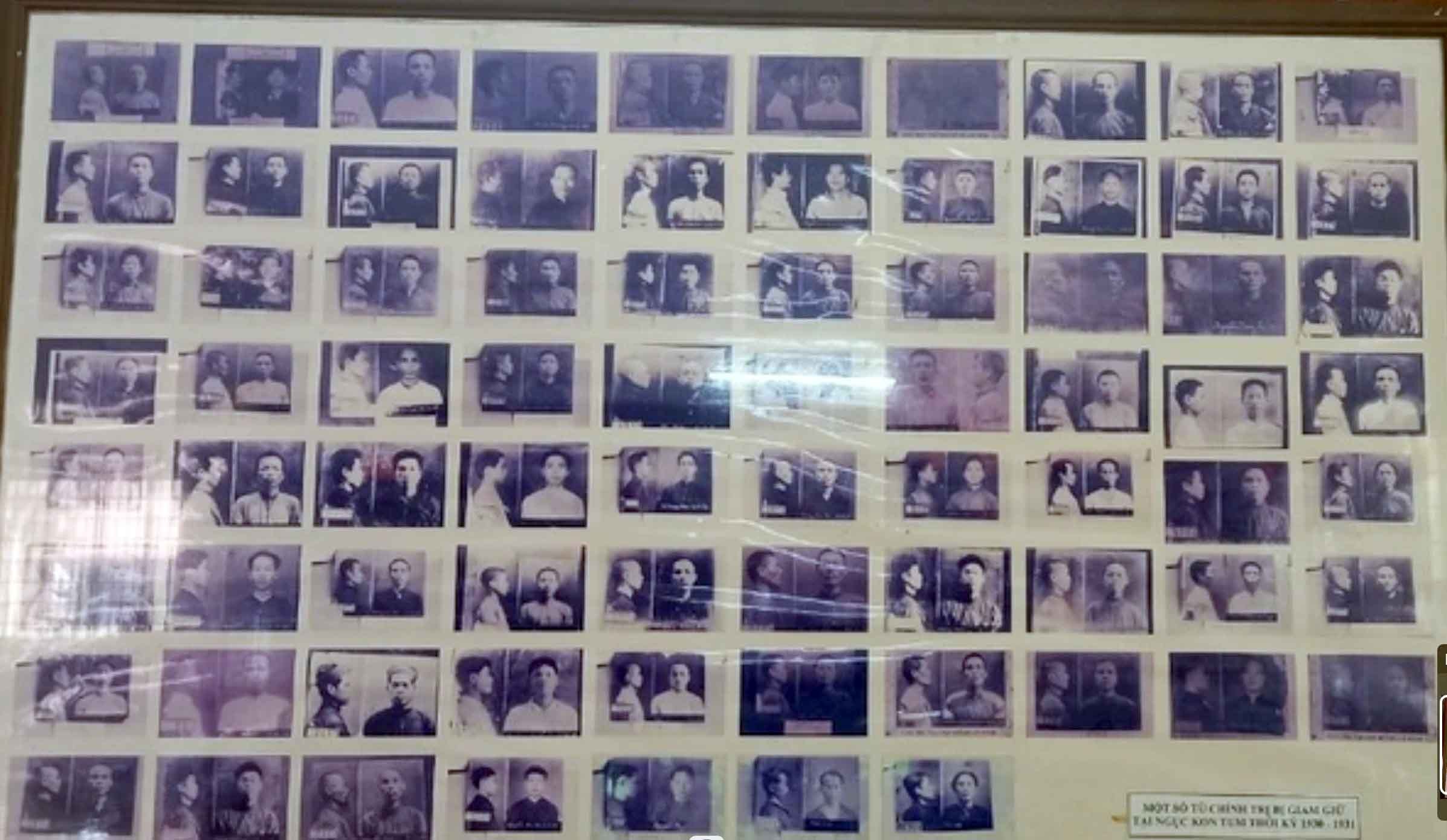

根据义静苏联博物馆的资料,从 1930 年 12 月到 1931 年 4 月,法国殖民者将中部各省监狱中的政治犯(主要是荣监狱和河静监狱的囚犯)流放到昆嵩。

到 1931 年 4 月,这里的囚犯总数已达 295 人。这里的囚犯不得不忍受极其严酷残酷的劳动制度,随时准备在建筑工地和监狱中使用武力残忍地杀害政治犯。

在敌人的残酷镇压和酷刑下,义静的儿女们——共产党员们——进行了坚定不移、不屈不挠的斗争。他们把监狱变成了革命学校,锻造钢铁般的意志,磨砺出在最黑暗的地方也要让苏维埃之火永不熄灭的坚强意志。

克服困难在监狱中建立党支部

1930年6月,在狱中克服了无数困难和危险之后,荣监狱党组成立,黄仲智同志担任书记。荣监狱党组的活动增强了政治犯的信心,在领导反对法国殖民主义野蛮统治和南方王朝封建制度的斗争中发挥了重要作用;它极大地鼓舞和激励了狱外的革命运动。

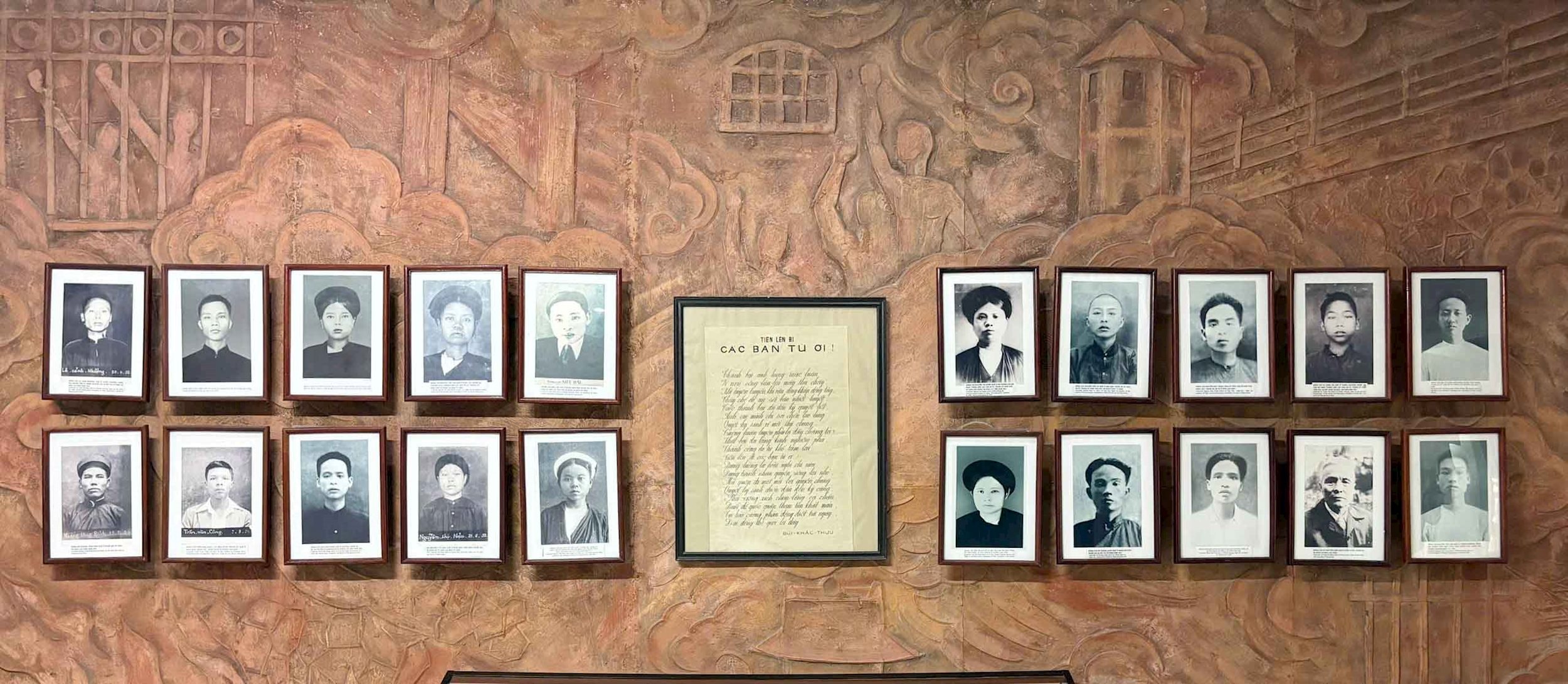

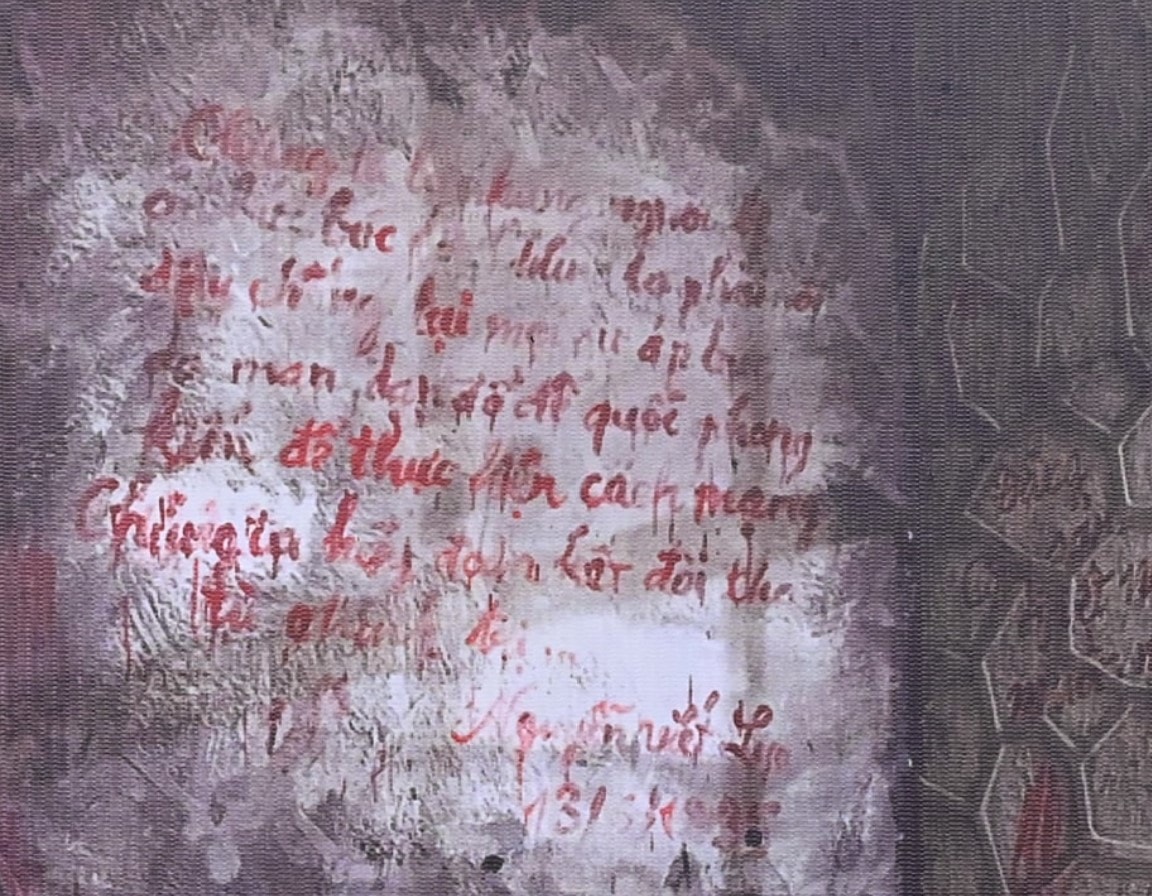

在荣监狱党支部的领导下,狱中斗争运动蓬勃发展,形式多样,包括绝食抗议、争取改善囚犯生活条件等。与此同时,宣传工作也十分重要。在荣监狱服刑期间,革命战士创作了数百首感人至深的诗歌。这些诗歌既鼓舞了士气,又揭露了法国殖民主义和南朝封建主义的阴谋诡计。

尤其值得一提的是,口述报纸的诞生——“一种无需印刷或书写,却能迅速而敏锐地传递给读者的报纸”——似乎增添了力量,并受到狱中许多政治犯的热烈欢迎。胡松茂同志和阮维贞同志正是从口述报纸中创作了小说《鬼怪》,这部小说后来被改编成剧本,并在荣监狱由同志们成功演出,给狱友们留下了深刻的印象,并在爱国传统和革命情怀的教育工作中产生了巨大的影响……

1930年9月25日,经过多年艰苦卓绝的努力,昆嵩监狱成立了昆嵩监狱党支部,由来自河静省干禄县的吴德德同志担任书记。这是昆嵩成立的第一个党支部,这一天也成为了昆嵩省委的传统纪念日。

自党支部成立以来,昆嵩监狱的斗争运动组织严密,以实现其目标,减少损失和牺牲,在政治犯之间建立团结和统一,用爱国主义启迪普通囚犯和狱警。

增强苏联士兵不屈不挠的精神

双手被锁,双脚被镣铐束缚,浑身疼痛

衬衫和裤子黏糊糊的,很不舒服。

看着监狱的伙食,我忍不住一直发抖。

饥饿的蚊子整夜都在活动……

这些诗句出自《本翠院——革命斗争史》(义安出版社,1994 年),讲述了中央地区委优秀女联络兵阮氏宁同志(Vi Ninh)和其他政治犯在荣监狱所遭受的苦难。

在荣监狱被囚禁期间,殖民者和封建主义者对她使用了极其残酷的酷刑手段,导致她全身肿胀,双腿青紫,皮肤溃烂,生满了蛆。 尽管他用最残忍的手段折磨她,却始终没能从她口中套出任何情报。敌人不寒而栗,咬牙切齿地说:“哇,这个共产主义女匪真勇敢!我从没见过这么勇敢的女人,她死的时候也一句话都没说。”这些文字出自义安出版社出版的《共产主义镜子》第二卷。虽然 她浑身伤痕累累,但仍然努力活下去,继续战斗。

关于黎越托同志——1931年中央地区委书记。他的父亲黎文贤是一位教师,在遭受酷刑折磨后,未能提供任何情报,随后被殖民者和封建主义者监禁。在书中“义安省委宣传部“荣监狱”写道:他们当着父子的面折磨他们,试图动摇黎越托的意志。然而,当他站在遍体鳞伤的儿子面前时,他强忍着痛苦,大声说道:“这个人不是我的儿子!你们搞错了,我的儿子黎越托去年在林河溺水身亡了。我根本不认识这个人。”

听到这话,秘密警察当着黎越托同志的面殴打了他。他被关押在荣监狱,遭受酷刑折磨,直至残疾。黎越托同志及其子展现出的战斗精神和坚韧不拔的毅力令敌人胆寒。此事迅速传遍荣监狱,令所有政治犯敬佩不已,成为他们学习的榜样。

荣监狱里还有许多其他政治犯的例子,例如:黎景香、黎景才、阮维贞、萧海、阮氏福、尊氏桂、阮氏昭……尽管被监禁、被锁链束缚、遭受酷刑、浑身伤痕、食不果腹、饥寒交迫,并且饱受疾病折磨,荣监狱里的共产党战士们始终保持乐观、信任、团结、友爱,互相帮助,共同战斗,战胜敌人,也战胜自己。

与此同时,据昆嵩省委宣传部网站报道,昆嵩监狱内政治犯的斗争异常激烈。1931年6月,雨季来临,法国殖民者将幸存的政治犯押送到昆嵩监狱,其中包括吴德德、邓泰泉、阮辉龙、张光仲、黎越良、裴山等党内重要干部。在这里,这些政治犯不得不继续忍受法国殖民者及其爪牙的残酷统治,他们的生活条件与达宝监狱和达佩监狱的囚犯一样悲惨。

尽管遭受残酷对待和杀害,政治犯们不屈不挠的斗争精神反而更加高涨,尤其是义静省的苏军士兵。他们积极开展宣传、动员和启蒙活动,使民众和士兵对政治犯有了更清晰、更正确的认识。因此,民众对政治犯的同情心日益增强。士兵对待政治犯的态度和行为也比以往有所改善。一些士兵开始反对指挥官,在被迫周日劳动或遭受压迫时,他们站在政治犯一边。1931年7月初,监狱管理委员会成立,组织力量,制定计划,反对殖民政权的残酷统治,争取政治犯的生命权和自由;反对敌人摧毁共产党的阴谋,并用通用语言、法语、巴拿语和嘉莱语撰写宣传文章。

1931年12月12日,囚犯们一致关闭牢房大门,高呼反殖民口号……坚决拒绝第二次前往达克佩特建筑工地,斗争异常激烈。囚犯们抱团紧逼,继续高呼口号,同时用棍棒抵抗,不让敌人进来逐一抓捕他们。在斗争中,张光仲同志勇敢地站出来面对敌人,英勇牺牲。敌人也疯狂开火,造成8人死亡,8人受伤。

接下来是绝食抗议,以反对修建道路和对敌人的残酷杀戮。法国殖民者意识到他们无法动摇政治犯的斗争精神,于1931年12月16日清晨再次开火,造成7名同志死亡,8名同志受伤,并立即驱散了剩余的囚犯,企图镇压斗争。

由于惧怕政治犯的战斗精神,法国当局被迫释放了50名政治犯,改革了劳动制度,废除了对囚犯的殴打,并为患病囚犯提供休息和药物。1932年12月,敌军彻底停止向14号公路输送政治犯;1934年4月,昆嵩监狱被撤销,所有剩余的政治犯都被送往邦美蜀监狱。

回顾荣监狱和昆嵩监狱的斗争,我们可以清楚地看到共产党士兵的勇敢和不屈不挠的精神,其中以义静的苏联士兵最为突出。

爱国战士的正直品格和为祖国独立、为人民争取和平、繁荣、幸福生活的不懈奋斗精神,将永远像照亮革命道路的神圣火焰一样长存至今。

根据《义安省委义静苏维埃》一书,1930-1931 年的革命战士成为 1936-1939 年和 1939-1945 年革命高潮时期的活跃核心。

到1931年5月,全党共有2400名党员。其中,义安省委委员907人,河静省委委员376人。(义安省和河静省两省委委员占全国党员总数的53.5%)。许多党员在实践斗争和监狱制度中历经磨砺,成为典型的红色种子。