祖国和家庭传统与胡志明主席人格和爱国思想的形成

134年前(1890年5月19日),在义安省南坛县金莲乡黄柱村,一位越南人民的杰出儿子在啁啾声中诞生。他就是胡志明主席——党和民族的天才领袖,越南革命的伟大导师,民族解放英雄,国际共产主义模范战士,杰出的文化名人。他“为我们的民族、我们的人民、我们的国家带来了光辉”。

胡志明出生于一个贫困的农民家庭,家庭传承着儒家传统,重视传统道德、教育和教育方法。祖父母、父母、姑母、侄儿、侄女、兄弟姐妹等家庭成员都亲近、互相支持、充满爱意、乐于奉献,与邻里之间也十分亲近、友好、团结。

家庭教育孩子不仅要言传身教,更要行行出状元,父母要以身作则,祖父母要以身作则,兄长要以身作则,弟妹要以身作则。可以说,家庭是养成胡伯伯高尚人格和热爱祖国的首要因素。

胡伯伯的外祖父是一位德高望重、仁爱的老师。他悉心照料、抚养并教育他的父亲(阮生色)。他辛勤地教导他,辅导他,甚至送他到义安省义禄县,跟随当时义静省的名师阮树子先生学习,帮助他不断进步。

后来,他钦佩这位穷学生的德才兼备,打破了“门第”的封建礼教,将女儿黄氏宬嫁给了阮生色。这体现了当时封建社会对人民的同情和爱护,打破了贫富差距。

很难找到像黄氏卞女士这样的妻子和母亲的榜样——她是一位勤劳的农村妇女,日夜在田间劳作、织布,供丈夫上学并抚养孩子。

为了丈夫的未来和儿女的幸福,这位妇女勇敢地走出村里的竹篱笆,来到顺化皇城,帮助丈夫读书,照顾儿女。那些饱含母爱的甜美歌谣和催眠曲,那些母亲穿着槟榔草鞋,肩上扛着重担,一个抱着孩子,一个扛着所有家当,克服重重困难,翻山越岭,趟过溪水的形象,在阮生宫——阮必清的心中挥之不去。

她与丈夫和孩子一起生活了18年,照顾他们、养育他们、爱护他们,最终在33岁时去世,充满青春的美貌。她母亲美丽高贵的形象和温暖感人的情感永远铭刻在胡伯伯的心中。

胡伯伯的父亲阮生色,四岁时父母双亡,自幼过着独立而艰苦的生活。在黄阳先生的悉心照料下,他深谙汉学、儒家思想,并深谙民族传统道德文化。他品格高尚,为人朴实淳朴,热爱祖国,热爱人民,痛恨殖民者的走狗。

无论生活在家乡还是首都顺化,他总是用““别把官员的家风当成自己的家风。”因此,他中了科举,回到郎仙居住,以及在顺化担任“礼部尚书”的那些年里,一直保持着简朴的生活。由于没有富裕家庭的购物能力,父子俩只能买些咸虾咸鱼充饥。

1906年,阮朝廷任命他为“礼部尚书”。虽然他表面上总是保持着开朗的心态,但内心却依然躁动不安。在官场中,他痛苦地意识到“官场是奴隶中的奴隶,更是奴隶。”(粗略翻译)有一次,他深知在封建王朝为官的艰辛,便给侄子阮生利写了一封信,诉说当时的感受。

(暂译)

“生活就像一场大梦

生命就像过眼云烟

威望不足以支撑

危险就是自我伤害。

“小心!小心!”

阮生色先生是一位意志坚强、克服艰难困苦的典范。他的父亲始终注重对儿子进行理想、道德、知识的教育,并培养他的意志。这种品格无疑对阮必成后来的思维方式、人生道路和理想主义产生了深远的影响。

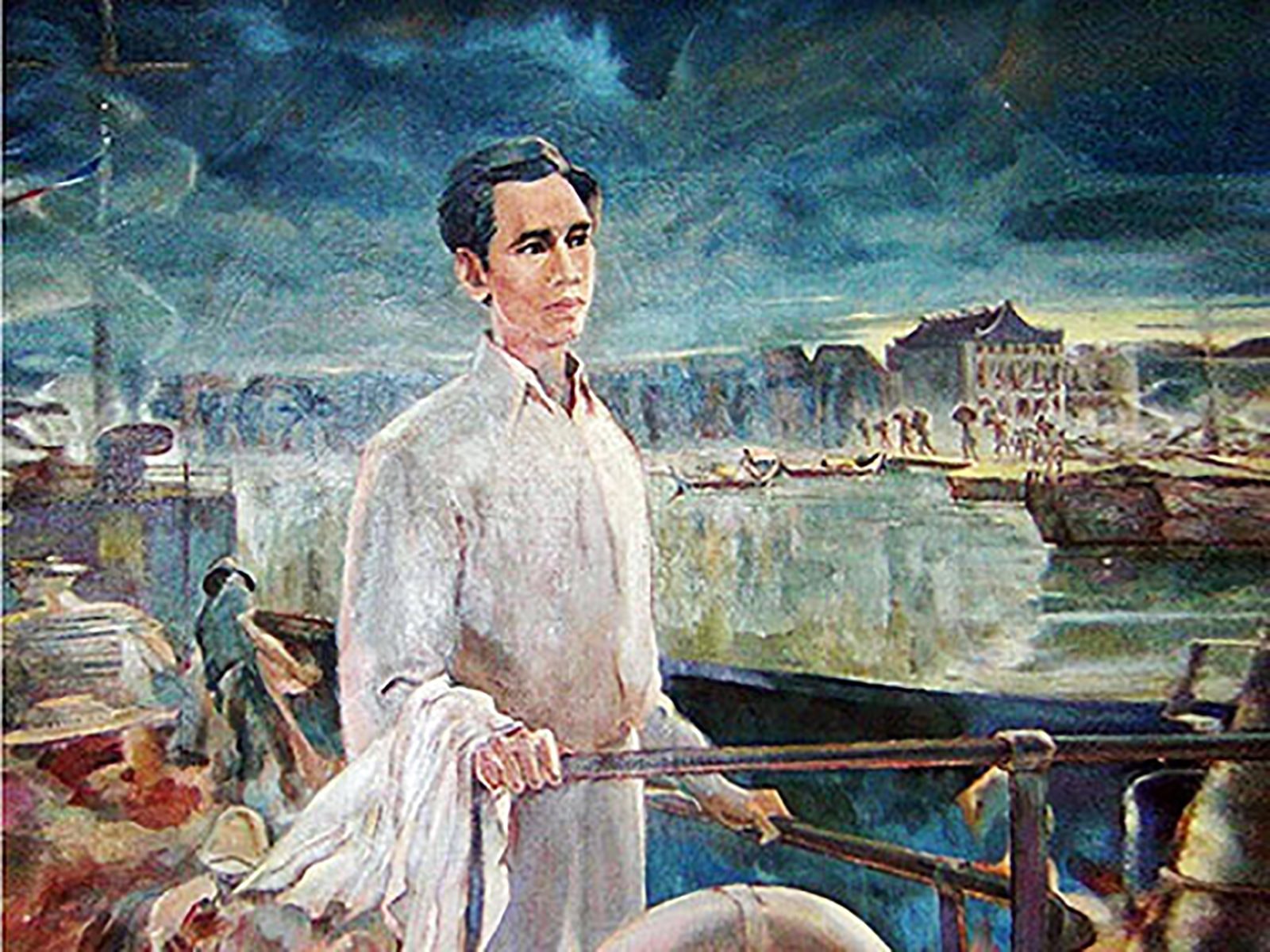

.jpg)

第二是祖国的传统,阮必清先辈爱国学者的影响。

胡志明出生并成长在一个拥有深厚文化和革命传统的农村。在建国卫国的整个历史长河中,这片土地不断面临战争和自然灾害带来的无数挑战和破坏。在痛苦中,它依然勇敢;在失落中,它依然坚韧;在贫困中,它依然“衣食无忧,衣食无忧”;它是“篱笆之乡”、“科伊克之乡”、“祖国的热田和堡垒”。

在抗击元蒙古侵略者肆虐亚洲至欧洲广大地区的战争中,当国家陷入水深火热、生死攸关的时刻,陈仁宗国王仍然坚信:你应该记得Coi Ke的老故事,Hoan Dien仍然拥有数十万士兵(临时翻译)纵观民族历史,梅黑德、胡贵里、阮惠光、阮攸、胡春香、阮功筹、潘廷丰、潘佩珠、阮长寿等伟人或出生或开始他们的事业并成名于此。

当胡伯伯出生时,芹王运动的硝烟弥漫,在林江对岸,潘廷凤、阮春安起义兴起。就在钟山,家门前有一口谷井,法国殖民者曾下令将井水抽干,寻找“忠义平”的武器。1886年,他们镇压了王叔茂起义。这位祖国英雄、祖父的挚友,为了维护自己的正直,在村里牺牲的形象,曾深深地打动了年轻的阮必清。

阮必清回到森村居住,聆听父亲与潘佩珠、王叔贵、邓太坦等儒生探讨文学与世事,这在胡伯伯、姐姐、弟弟心中燃起了对祖国的热爱和对敌人的深仇大恨。

1901年底,阮必清被父亲送往学士王叔茂之子王叔贵门下学习。这位老师对家国怀有深重的怨恨,在教授学生的同时,也暗中与抗法爱国人士联络。他加入了潘佩珠和陈文良创立的“能王学士”队伍。

1901年7月,学士王叔贵与潘佩珠一同参与了对义安城堡的突袭。事件败露后,他在义安省长陶新的帮助下逃脱。他参与成立了维新协会,积极筹集善款,并为潘佩珠的同盟运动招募青年……他的演讲始终充满爱国情怀和对敌人的仇恨。

了解潘佩珠这位充满激情的爱国者,可以说他对阮必清家族有着深远的影响。胡伯伯的父亲——萨克先生对潘先生的爱国爱民精神印象深刻。后来,阮必清夫人和阮谦先生也效仿潘先生开展了各种活动。至于阮必清先生本人,他听过许多故事,也背诵过许多充满爱国情怀的诗歌。潘佩珠先生经常在喝酒时吟诵两首《元梅》古诗:饭不忘竹与白,立业最低道是文……”,意义: ”每餐不忘写史书/立下最卑微的人生便是文学”。这首诗的用意是劝告读书人和年轻人放弃过时的科举之路,专心救国。这首诗对阮必清产生了很大的影响,引导他早年树立远大志向,令他久久难忘。

考中科举后,他拒绝出仕,因为妻子刚去世,所以留在了家乡。除了教学之外,阮先生还游历了该省和河静省的许多地方,有时甚至去了太平省的建昌县。他经常带着儿子阮必清一起出行。

父子俩此行去过的地方:1874年万丹起义领袖邦边陈晋的故乡;黎宁的故乡河静德寿;潘廷凤起义的根据地河静香山;《新书》热议的武烈(清昌);辞去清化县长职务的故乡乂安演州;以读书高分闻名的乂安琼多。更远的地方是建昌(太平),他在那里结识了许多朋友,其中包括爱国人士阮光璧之子阮光团。

那么,萨克先生为什么要让他到处游历呢?当时,达青并不一定完全理解这些,但这些都是有益而重要的教训、所见所闻、经验和准备……对阮达青后来的爱国主义和革命志向的形成起到了重要作用。

因此,具有顽强拼搏传统和自身特色的祖国的摇篮——乂安省在阮必成心中激起了对祖国和人民的热爱、对敌人的仇恨,极大地鼓舞了必成的意志,帮助他树立新的认识、新的感受、新的决心和新的愿景。

阮生宫(胡伯伯本名)的启蒙老师,也是阮生色的父亲,是学习上敢于克服困难的光辉典范,是教书育人、模范教师。

在极其艰苦的环境中,他一边教书,一边与妻子一起抚养孩子。他勤奋自学,并于1894年考取了学士学位,当时胡伯(阮生宫)只有4岁。1895年,他带着全家来到京城继续备考会试。从那一年起,他一边自学、补习,一边帮助妻子织布谋生,同时开始教导孩子们学习圣贤之书。

看到旧书不堪重负,他又买了两套南方人编著的《学问经》和《学问经》,供孩子们学习。阮生宫对所学知识了如指掌,总是把学到的东西与自己在京城所见所闻、违背道德的事情进行比较,并向父亲请教,父亲也一一解答,解释得清清楚楚。他每天早起打扫房间、温习功课,上午和下午帮母亲干活,晚上则练习读书写字,直到深夜。

父亲传授给他的课程是实用的课程和宝贵的经验,帮助阮必清塑造了未来的道路。

从1901年起,阮生功回到郎森的几年里,他的第二任老师是学士王叔贵。王叔贵不照本宣科地讲课,背诵章节、引用诗句,而是借用积极的段落,向学生传授做人的道德,懂得为国家和人民的利益而活,赞扬英雄们为大业牺牲的侠义精神,咒骂侵略祖国的敌人。

为了培养学生爱国爱教、仇敌仇视的情怀,这位老师每天上课前都会在父亲的佛坛上点灯烧香。有一次,他点灯时不小心把油洒在了佛坛上。于是,他给学生们写了一副对联,让学生们表达自己的感受。这副对联是:“点上灯,油洒在灯台上”。一款立刻敏感的游戏:“香已燃,风已吹。”大家夸这副对联写得好。阮生宫也按照老师的指点,写了一副寓意深刻的对联:“策马直入晋唐”既有直行大道之意,彰显志向,又寓意金朝立国,唐朝立国。桂老师一直铭记这副对联,第二次送丞相父子去顺化时,他又念了这副对联,并祝愿弟子“直行大道”,对未来充满信心。

还有一些老师虽然没有直接教导阮生功,但却影响了他的爱国主义思想和后来的救国之路。这些爱国学者中,有很多都与自己的父亲有渊源。首先是“南丹四虎”,除了教过阮生功的老师桂先生之外,乂安传说中记载的“南丹四虎”分别是:

(暂译)

没有人比潘文山更博学;

没有人比 Vuong Thuc Quy 更有才华;

没有人记得像陈文良那么久;

没有人比阮生色更聪明。

阮生色先生(乡试状元)潘文山,又名潘佩珠,被誉为诗坛巨擘,经常与生色先生讨论。宫叔站在一旁奉茶,十分欣赏他的爱国诗歌。令阮生色父子深思的是,阮贵松博士在多次讨论学业时常说:“现在我们要想与法国人作战,就必须了解法国人,所以我们必须学习法语。”

老师、父亲和叔叔们对他讲的关于民族抗击侵略者、保卫国家的传统还不足以满足他想知道的很多事情,于是他阅读了潘佩珠介绍的历史书籍,甚至邀请朋友去荣市买《南史》这本书,那是介绍我国历史的书籍……

怀着进步思想和对官场的厌恶,阮生谦和阮生恭于1905年将两个儿子——阮生谦和阮生恭——送往荣市,就读一所法国本土小学。这被认为是阮生谦的一个不同寻常的决定,因为进入这所学校意味着学习法语,而他本人则接受传统的儒家教育(他于1901年通过了越南科举考试)。在当时的爱国学者中,那些憎恨法国的人也憎恨其文化成就,不希望自己的孩子学习西方语言或越南语。

可以说,阮生色的决定部分源于他对官场的厌恶,以及对顺化朝廷官员的谎言和堕落的厌恶。正是在这所学校,阮必成接触到了西方文化,并第一次学到了“自由、平等、博爱”的口号。他后来回忆道:“十三岁的时候,我第一次听到法语单词:自由、平等、博爱……所以,我非常想了解法国文明,去发现这些单词背后隐藏着什么。”三个法语单词让我感动又困扰“自由、平等、博爱”。阮必清想更深入地探究它的起源和深刻含义。

他并非因为仇恨法国在越南的所作所为而否定法国的真正文明,而是热衷于全面研究法国资产阶级革命、伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等法国启蒙世纪哲学家……接近人类文化的顶峰,阮必成的知识更加丰富。

可以说,除了法国殖民者开办学校培养其爪牙的意图之外,阮必清也因此有机会提高自己的觉悟和智慧,为日后爱国主义精神的培养做出贡献。

因此,祖国的光荣传统、家人的深厚感情以及胡伯伯少年时代老师们的爱国思想,是培养和培育阮生宫—阮必成成为阮爱国—胡志明的高尚品质、伟大思想和抱负的摇篮。