La course à l'IA entre les États-Unis et la Chine : qui dominera l'ère de l'intelligence artificielle ?

Les États-Unis misent tout sur la construction de centres de données géants, tandis que la Chine s'oriente vers des applications commerciales axées sur les résultats et basées sur l'inférence.

La course mondiale à la construction d'une économie fondée sur l'intelligence artificielle (IA) redéfinit le fonctionnement du monde, de la production et du commerce à la sécurité et à la géopolitique. Les avancées de ces dernières années en matière d'IA générative et d'apprentissage automatique ont engendré une nouvelle révolution industrielle, où la puissance de calcul est devenue le nouvel indicateur de puissance pour les nations.

Au cœur de cette course se trouvent les centres de données d'IA, ou « usines à IA ». Contrairement aux centres de données traditionnels, ces installations gigantesques abritent des dizaines de milliers d'unités de traitement graphique (GPU), optimisées pour l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA de grande envergure. Elles nécessitent une architecture d'infrastructure sur mesure, une alimentation électrique fiable et massive, ainsi que des investissements colossaux qui ne peuvent être assurés que par une collaboration entre gouvernements, entreprises technologiques et investisseurs privés.

La puissance de l'IA devient progressivement le nouveau fondement économique, où le pays doté de l'infrastructure informatique la plus performante bénéficiera d'un avantage certain en matière d'innovation, de croissance et même de puissance militaire.

Actuellement, les États-Unis et la Chine sont les deux principaux concurrents dans la course à la construction d’« usines à IA », mais leurs approches reflètent clairement des différences de capacité et de contexte économique.

Aux États-Unis, l'administration de Washington accélère les investissements dans les grands projets de centres de données, les considérant comme la pierre angulaire de son ambition de devenir leader mondial en intelligence artificielle. Le pays estime que la mobilisation des capitaux du secteur privé, conjuguée à des partenariats internationaux, renforcera la position technologique américaine face à ses concurrents.

La Chine, en revanche, entre dans une phase d'ajustement stratégique. Après une période d'investissements massifs dans les infrastructures de données, Pékin ralentit son expansion et se concentre sur l'optimisation de l'utilisation des capacités dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de pressions exercées sur son industrie des semi-conducteurs pour limiter l'influence des technologies occidentales.

Quelle que soit la direction prise, les deux puissances comprennent que l'IA n'est pas qu'une simple technologie, mais le nouveau fondement du pouvoir au XXIe siècle. Et la course à la construction d'une « usine à IA » déterminera qui détiendra le moteur de l'économie future.

L'Amérique mise gros sur les centres de données : la course pour façonner l'avenir de la puissance de l'IA

Les États-Unis mettent en œuvre une stratégie globale pour consolider leur leadership à l'ère de l'IA. Dans son nouveau plan d'action pour l'IA, l'administration Trump vise à mobiliser des capitaux privés et étrangers afin de développer l'infrastructure informatique à un rythme sans précédent.

Les géants de la technologie comme Microsoft, Google, Amazon et Meta investissent des centaines de milliards de dollars dans des centres de données de nouvelle génération, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Rien qu'en 2025, ces sept entreprises devraient dépenser la somme record de 364 milliards de dollars pour construire et moderniser leurs infrastructures informatiques – un chiffre sans précédent, car cet investissement contribue davantage à la croissance du PIB américain que la consommation totale des ménages, pilier traditionnel de l'économie américaine.

L'un des projets les plus emblématiques est Stargate, un campus de supercalculateurs de 500 milliards de dollars développé conjointement par OpenAI, Oracle et SoftBank, qui témoigne de l'ampleur et de l'ambition de la révolution de l'IA menée par Washington. Selon les économistes, les investissements dans l'IA représentent aujourd'hui près de 2 % du PIB américain, soit l'équivalent des investissements réalisés lors du boom ferroviaire du XIXe siècle, époque où les infrastructures façonnaient l'ensemble de l'économie industrielle.

Photo : Internet.

Au-delà de sa domination territoriale, les États-Unis exploitent également leur avance technologique pour étendre leur influence géopolitique. L'administration Trump a négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la construction de centres de données avec le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis (EAU).

Dans le même temps, les entreprises américaines renforcent leur coopération avec la Norvège et le Japon pour construire un réseau mondial de centres de données d'IA, « ancré » par des plateformes technologiques américaines afin de consolider le contrôle de la chaîne d'infrastructures d'IA à l'échelle internationale.

Mais cette vague d'investissements a également suscité des inquiétudes quant au risque de bulle financière. Les analystes avertissent que le modèle économique flou et la spéculation excessive dans le secteur des centres de données dédiés à l'IA rappellent le boom des investissements dans les entreprises internet et de télécommunications des années 2000.

Parallèlement, la domination des trois géants du cloud – Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure – soulève des questions de monopole et de sécurité des données. Les décideurs politiques mettent en garde contre le risque de créer un point de défaillance unique pour l'ensemble de l'économie lorsqu'ils dépendent excessivement de l'infrastructure de quelques entreprises technologiques. L'incident CrowdStrike de 2024, qui a paralysé les services cloud de Microsoft à l'échelle mondiale, illustre parfaitement ce risque.

Outre les problèmes de cybersécurité, les immenses centres de données consomment d'énormes quantités d'eau et d'électricité, aggravant les pénuries d'eau dans de nombreux États et soulevant des inquiétudes quant à leur impact environnemental.

Malgré cela, le développement des infrastructures d'IA aux États-Unis ne montre aucun signe de ralentissement. Contrairement aux actifs traditionnels, les centres de données dédiés à l'IA perdent rapidement de la valeur en raison des progrès matériels et de l'évolution constante des modèles d'IA, obligeant les entreprises à réinvestir sans cesse pour conserver un avantage concurrentiel.

Il en résulte un écosystème fortement dépendant des capitaux privés, des politiques publiques et des économies d'échelle, où les multinationales continuent de consolider leur pouvoir. C'est l'exemple même du technocapitalisme à l'américaine, où la vitesse, le capital et l'ambition façonnent le paysage mondial de l'IA.

Le boom des centres de données d'IA en Chine ralentit.

Après le lancement de ChatGPT en 2022, Pékin a rapidement fait de l'IA une priorité stratégique, déclenchant une vague d'investissements massifs dans des « centres informatiques nationaux » à travers la Chine.

D’ici 2024, plus de 500 projets seront en cours, de la Mongolie-Intérieure au Guangdong, dont beaucoup s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Données à l’Est, Informatique à l’Ouest » – un plan visant à relocaliser les installations de stockage et de traitement des données des villes côtières vers les zones intérieures où les terrains sont bon marché et l’énergie renouvelable abondante.

Pendant un temps, l'infrastructure d'IA a été perçue comme un nouveau moteur de croissance, capable de compenser le repli du marché immobilier et le ralentissement de la croissance économique. Mais en 2024, l'émergence de DeepSeek, un modèle d'IA domestique avancé, a bouleversé la donne.

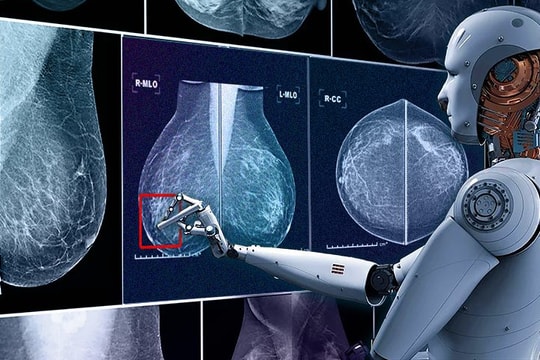

L’industrie délaisse l’entraînement de modèles massifs au profit de l’inférence, déployant ces modèles entraînés pour produire des résultats concrets. La nouvelle initiative chinoise « IA+ » illustre cette évolution, en privilégiant les applications commerciales plutôt que l’infrastructure.

La frénésie d'investissement précédente a laissé un goût amer. D'ici 2025, on estime que 80 % des nouvelles capacités de calcul construites en Chine lors de sa campagne de 2022 pour les centres de données resteront inutilisées. Le président Xi Jinping a lancé un avertissement inhabituel, critiquant la « concurrence excessive » et l'« auto-érosion », faisant référence à la dispersion des investissements, au gaspillage et à la surcapacité.

Cet avertissement marque un tournant décisif. Xi Jinping avait déclaré lors d'une visite en France en 2024 que la Chine « ne souffrait pas de surcapacité ». Or, la réalité est tout autre : de nombreux centres de données de l'ouest de la Chine ont été construits à des fins d'entraînement, alors que la demande actuelle est axée sur l'inférence et les applications pratiques, qui requièrent une configuration matérielle différente.

Pour effectuer des inférences, il faut des puces rapides, à faible latence et à hautes performances, plutôt que de la simple puissance de calcul, ce qui rend une grande partie de l'infrastructure existante en Chine inadaptée aux besoins des grandes villes comme Pékin, Shanghai ou Shenzhen.

Pour remédier à cette situation, Pékin a annoncé son intention de construire un centre de données dédié à l'inférence à Wuhu, dans la province d'Anhui, afin de desservir des marchés clés de l'Est tels que Shanghai, Hangzhou et Nankin. Cependant, le manque de matériel de pointe demeure le principal obstacle.

Les États-Unis contrôlent actuellement plus de 70 % de la capacité de calcul mondiale et ont imposé de nombreuses restrictions à l'exportation sur les puces haut de gamme comme la Nvidia H100, ce qui complique l'accès de la Chine aux technologies clés. Bien que des solutions nationales telles que les puces Ascend de Huawei soient mises en avant, elles restent en deçà des puces occidentales en termes de performances et d'efficacité énergétique.

De plus, l'exploitation de grands clusters d'IA nécessite la conception de systèmes interconnectés sophistiqués entre des dizaines de milliers de processeurs, un domaine dans lequel les entreprises américaines restent à la pointe.

Sous l'administration Trump, certaines restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine ont été assouplies, mais la politique reste incertaine, ce qui rend la compétition en matière d'IA entre les deux superpuissances imprévisible.

Technologie et confrontation entre deux modèles économiques

L’ajustement stratégique de la Chine met en lumière les limites inhérentes à son modèle de capitalisme d’État, où le gouvernement oriente la croissance par le biais de sa politique industrielle. Après des décennies de promotion d’industries stratégiques telles que l’énergie solaire et les véhicules électriques, Pékin se retrouve confronté à un cycle bien connu de surcapacité, d’investissements fragmentés et d’incitations perverses.

Les États-Unis, en revanche, illustrent la puissance et les dangers du technocapitalisme. Des marchés de capitaux profonds et un secteur privé compétitif ont permis une expansion rapide, des expérimentations audacieuses et une innovation constante. Mais ce même environnement a également favorisé la formation de bulles spéculatives, entraînant une concentration excessive du pouvoir entre les mains de quelques géants de la technologie.

La course à l'IA n'est donc pas seulement une course à la construction de centres de données, mais aussi un test de l'adaptabilité de chaque modèle économique. Dans un monde de plus en plus piloté par les données et les algorithmes, le pays capable d'ajuster avec souplesse ses investissements, en équilibrant innovation et maîtrise des risques, aura un réel avantage à l'ère de l'IA.

.jpg)

.jpg)