La mobilisation des masses et l'idéologie démocratique d'Hô Chi Minh comparées au concept occidental de démocratie.

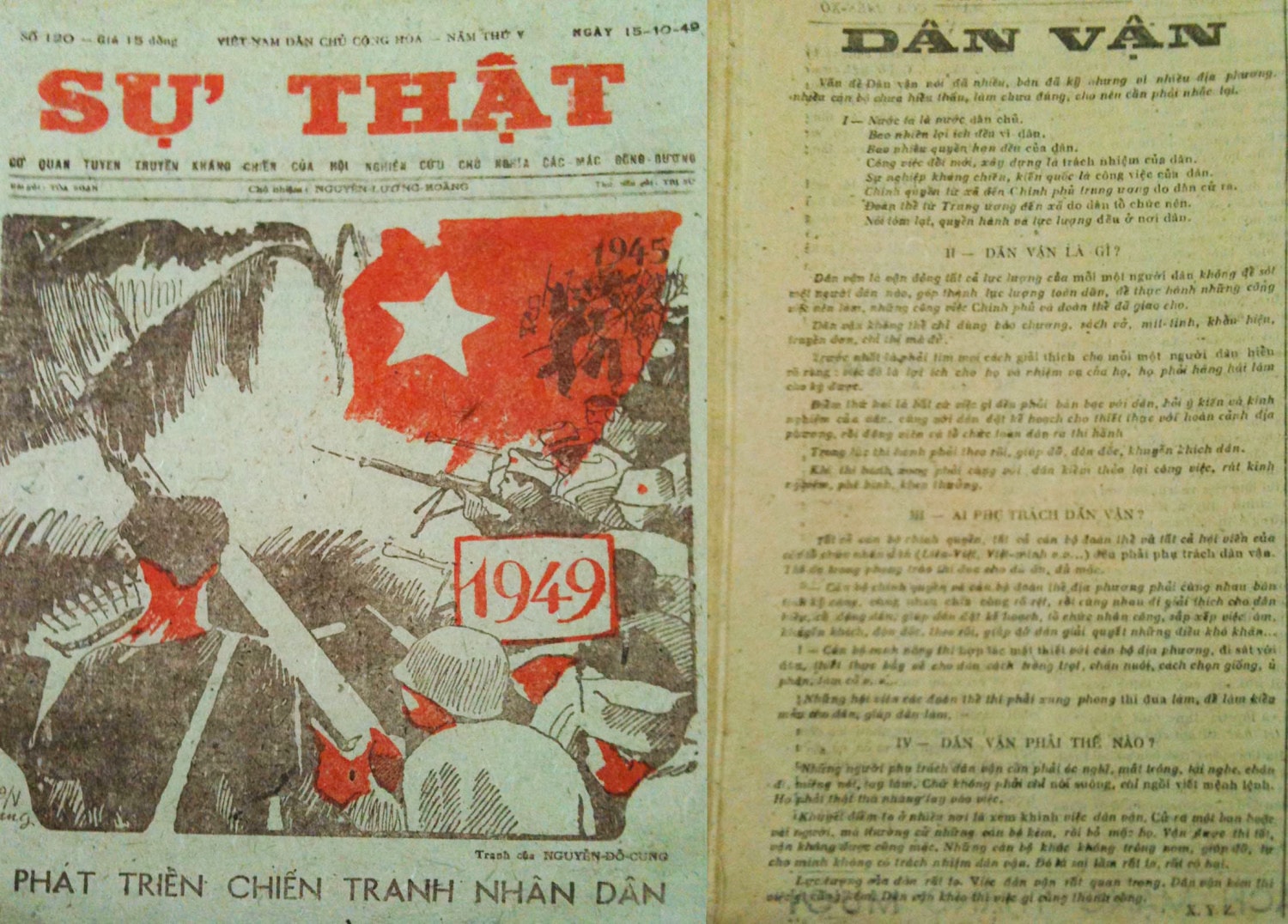

Le 15 octobre 1949, en pleine phase de résistance contre le colonialisme français, Hô Chi Minh, sous le pseudonyme XYZ, publia dans le journal « Su That » (Vérité) un article concis mais durable intitulé « Mobilisation des masses ». Bien que ne comptant que quelques centaines de mots, cet article a posé les fondements d'une compréhension unique, profonde et globale des liens entre démocratie, pouvoir et travail du personnel.

Relisez-le« Mobilisation populaire »Aujourd'hui, nous constatons non seulement le caractère révélateur de l'attitude des dirigeants envers le peuple, mais aussi une vision de la démocratie qui transcende son époque. Si nous la comparons aux conceptions occidentales de la démocratie, la différence est flagrante : Hô Chi Minh ne s'est pas contenté d'aborder la forme des institutions, mais s'est penché sur le fond même de la question : le pouvoir appartient au peuple et s'exerce par la participation et l'étroite collaboration entre les dirigeants, le gouvernement et les citoyens.

1. Le concept de démocratie dans la pensée d'Hô Chi Minh à travers la « mobilisation des masses »

Avant toute chose, il convient d'affirmer que l'idéologie du « peuple est le fondement » dans« Mobilisation populaire »Proche de la théorie marxiste-léniniste, la perspective marxiste postule que la révolution est l'œuvre des masses, le Parti jouant le rôle d'avant-garde pour les organiser et les guider. Lénine a développé ce principe en élaborant la notion de « contact étroit avec les masses », considérant le soutien populaire comme une condition essentielle à la survie du pouvoir soviétique. Mao Zedong l'a ensuite résumée par la formule « venir des masses et retourner aux masses ».

Hô Chi Minh a adopté ces principes, mais il les a concrétisés par une méthode simple et accessible : la mobilisation des masses est l’affaire de tous les cadres, du niveau central à la base ; la mobilisation des masses n’est pas seulement de la propagande, mais implique de « penser avec l’esprit, observer avec les yeux, écouter avec les oreilles, marcher avec les pieds, parler avec la bouche et travailler avec les mains » ; la mobilisation des masses exige de donner l’exemple, d’être habile et sincère.

Dans« Mobilisation populaire »Hô Chi Minh a écrit :« Notre pays est une démocratie. Tous les avantages sont pour le peuple. Tous les pouvoirs appartiennent au peuple. L'autorité et le pouvoir résident dans le peuple. »Voici une définition concise mais complète de la démocratie.

Le principe fondamental est le suivant : le peuple n’est pas un simple bénéficiaire, mais le sujet du pouvoir. Les agences, les organisations et les fonctionnaires ne sont que des « serviteurs » du peuple et doivent le servir de tout cœur et se soumettre à son contrôle.

Le concept de démocratie est ici à la fois politique – « le peuple est souverain » – et éthique – les représentants du peuple doivent être proches de lui et œuvrer pour lui. Il n'est pas dissocié du système et de son fonctionnement, ni limité au mécanisme électoral, mais imprègne chaque action et interaction du gouvernement avec le peuple.

2. Comparaison avec les conceptions occidentales de la démocratie

Dans la pensée politique occidentale, de la Grèce antique à l'époque moderne, la démocratie a souvent été associée aux mécanismes électoraux, à la séparation des pouvoirs et à la garantie des libertés individuelles. Elle se définit avant tout au niveau institutionnel : les citoyens ont le droit de choisir leurs représentants et la loi sépare les pouvoirs afin de prévenir la tyrannie. Pour prévenir les abus de pouvoir, diverses mesures ont été mises en place pour le contrôler, mais en réalité, le pouvoir ne peut se soustraire au principe de service du peuple, de service de ceux qui le détiennent.

Ce modèle a également démontré sa viabilité, servant de fondement à plusieurs pays développés. Cependant, la démocratie occidentale a souvent tendance à privilégier les formalités procédurales : la simple tenue d’élections régulières est considérée comme « suffisante » pour être démocratique, tandis que la participation quotidienne et le lien entre le gouvernement et le peuple sont souvent négligés.

Par ailleurs, Hô Chi Minh a souligné que la démocratie ne se résume pas aux votes, mais englobe aussi l'accès à la nourriture, aux vêtements, à une véritable liberté et à la participation régulière du peuple à la vie politique. Il a déclaré : « Si un pays est indépendant mais que son peuple ne jouit ni du bonheur ni de la liberté, alors l'indépendance n'a aucun sens. »

3. La démocratie participative et la clairvoyance d'Hô Chi Minh

Avant même que le concept de « démocratie participative » ne devienne populaire auprès des chercheurs occidentaux dans les années 1960 et 1970, Hô Chi Minh en avait posé les fondements dès 1949.

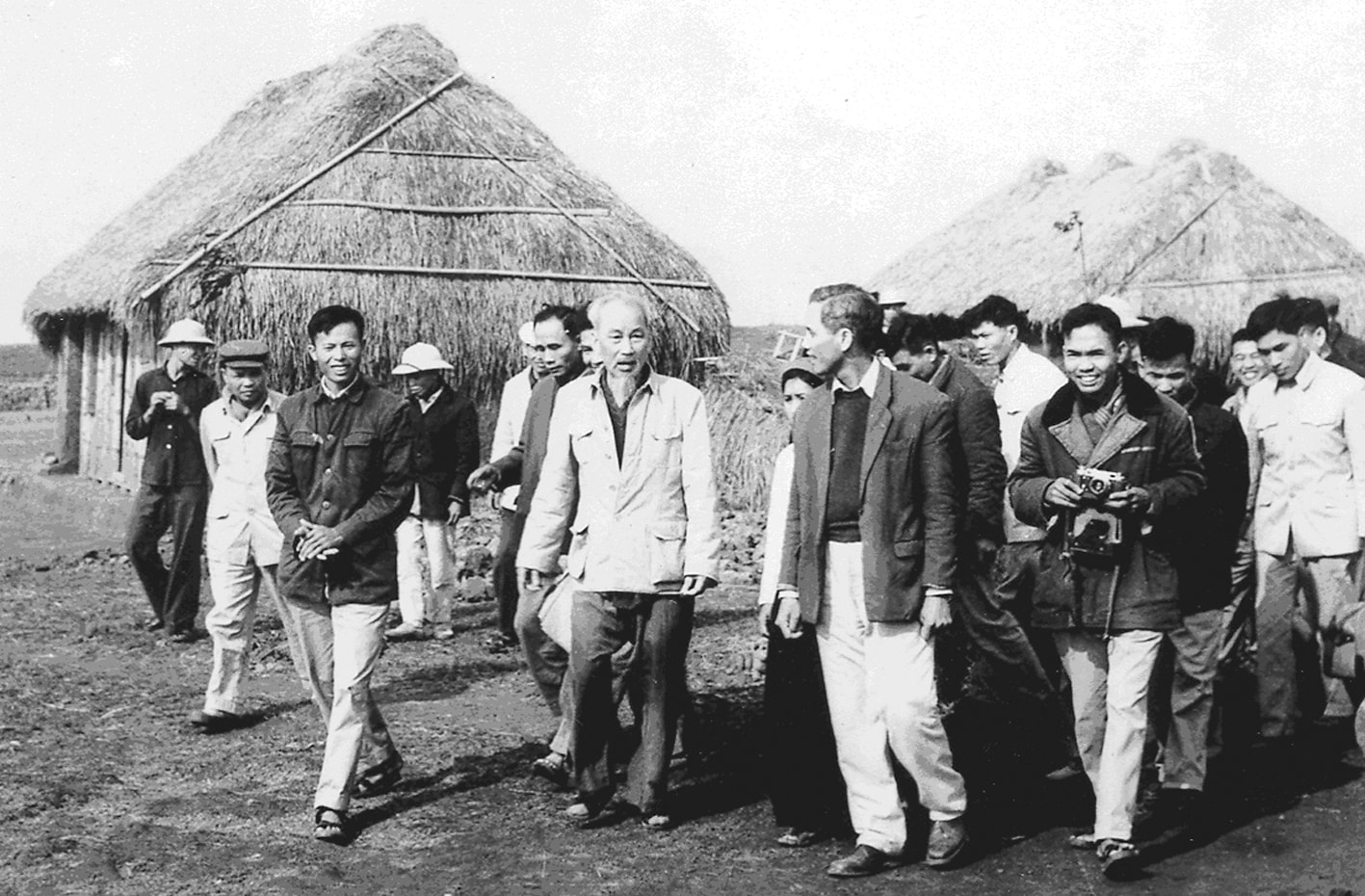

Dans« Mobilisation populaire »Le dirigeant a exigé que les responsables politiques restent proches du peuple, l'écoutent, s'expriment de manière compréhensible et agissent de façon à gagner sa confiance ; tout doit être discuté avec le peuple, organisé pour sa mise en œuvre et suivi conjointement. Ce sont les principes de la démocratie participative : le gouvernement ne se contente pas de représenter le peuple, il doit aussi dialoguer avec lui, rendre des comptes et œuvrer de concert avec lui.

L'aspect novateur réside dans le fait que, dans le contexte d'un pays nouvellement indépendant encore en guerre, Hô Chi Minh a anticipé le danger de la bureaucratie et de l'aliénation du peuple, et il a considéré la mise en œuvre d'une démocratie large et concrète comme une condition de la survie du régime.

4. Style et méthode : La démocratie est aussi une éthique du service public

Un autre aspect unique réside dans le lien établi par Hô Chi Minh entre démocratie et éthique du service public. Si Lénine, lorsqu'il abordait la question de la démocratie, la considérait avant tout comme un principe de leadership politique, Hô Chi Minh, quant à lui, l'a enrichie en la mettant en œuvre concrètement et pratiquement à travers des normes et une conduite éthiques. Les cadres devaient non seulement posséder des compétences, mais aussi des qualités telles que l'humilité, la sincérité, le tact, l'écoute et la volonté de corriger leurs erreurs.

Alors que la démocratie occidentale met l'accent sur les « mécanismes de contrôle du pouvoir » par le biais du droit et de la décentralisation, Hô Chi Minh y a ajouté la notion de « maîtrise de soi » grâce à l'éthique et à la responsabilité personnelle des fonctionnaires. Il appelait cela la « mobilisation habile du peuple », c'est-à-dire savoir user de compassion et d'exemplarité pour persuader et guider. À ce stade, certains pourraient y voir une pointe d'idéalisme. Mais non, absolument pas, car nous savons que les lois sont aussi créées et appliquées par le peuple, et l'exigence de fonctionnaires dotés des qualités susmentionnées est parfaitement cohérente avec la pensée de Hô Chi Minh sur les fonctionnaires – selon laquelle les fonctionnaires sont à l'origine de tous les problèmes.

Ici, nous voyons Hô Chi Minh conjuguer démocratie politique et démocratie morale – une vision globale visant à garantir que la démocratie ne se réduise pas à une simple formalité, mais imprègne profondément les relations quotidiennes entre l'État et le peuple. Soudain, je me souviens de l'analyse du journaliste soviétique Ossip Mandelstam, au début du XXe siècle, à propos de Hô Chi Minh : « De Nguyen Ai Quoc émane une culture, non pas européenne, mais peut-être une culture d'avenir. »

5. Limites et leçons apprises

La mise en œuvre de la mobilisation de masse soulève inévitablement des contradictions : dans le contexte d’une mobilisation de grande ampleur, la participation démocratique peut être confondue avec la pression collective en l’absence de mécanismes de contrôle indépendants. C’est précisément pour cette raison que Hô Chi Minh a constamment insisté sur l’importance de « respecter le peuple, être proche du peuple, le comprendre, apprendre du peuple et être responsable envers lui ». Par ailleurs, certains cadres, sous couvert de mobilisation de masse, cèdent à un populisme insidieux, endormant la population de promesses vaines et imposant leur volonté personnelle au nom du collectif et du peuple. C’est également un phénomène que nous devons combattre.

Cela montre qu'il a très tôt pressenti le danger de la formalisation de la démocratie et qu'il a conçu des solutions préventives grâce à l'éthique des fonctionnaires et au contrôle direct du peuple.

6. Importance actuelle

À l’ère des réformes et de l’intégration, alors que le Vietnam est confronté à des défis mondiaux – du développement durable à la gouvernance transparente, du développement national et communautaire à la liberté individuelle – les leçons de la « mobilisation populaire » deviennent encore plus précieuses.

Ici, la démocratie ne se résume pas à des élections périodiques, ni à une imitation des institutions et procédures occidentales, mais elle met l'accent sur le fond et l'essence même de la démocratie. La démocratie doit être la participation authentique du peuple à l'élaboration et à la mise en œuvre efficace et harmonieuse des politiques. Fort de cette vision, Hô Chi Minh a non seulement assimilé l'essence du marxisme-léninisme, mais a aussi développé une conception de la démocratie proche de la nature, humaine et visionnaire, léguant un héritage théorique et pratique profond qui perdure encore aujourd'hui. Si les gouvernements, à tous les niveaux, savent écouter, dialoguer, expliquer et rectifier rapidement les politiques inappropriées ou inadaptées, alors c'est précisément ainsi que se réalisera la vision de la démocratie d'Hô Chi Minh dans cette nouvelle ère.