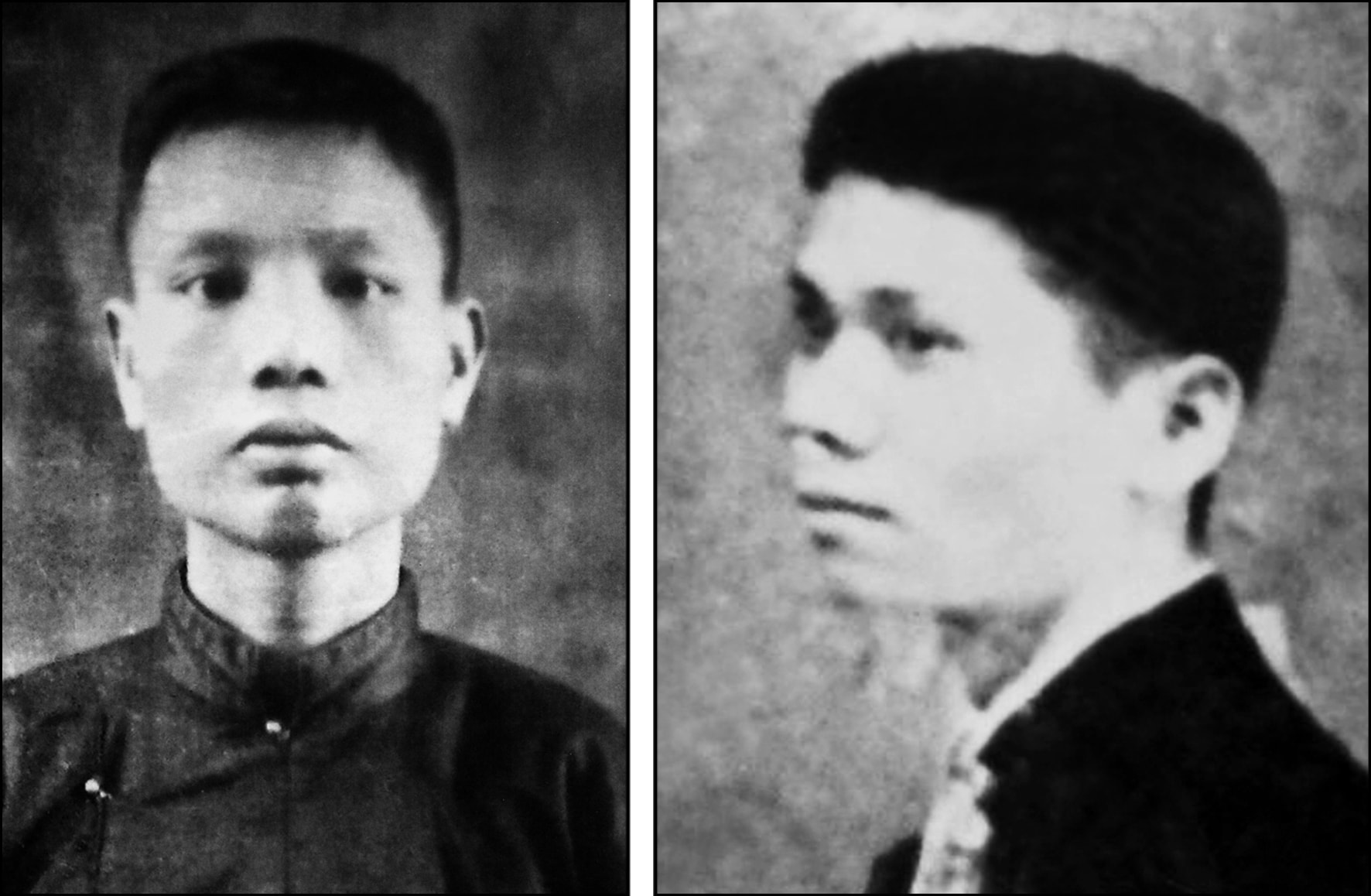

阮辉龙同志(1908-1931):不屈不挠的共产主义战士

河静省芹禄县莱石乡(现顺禄乡)交塔村位于义静省著名风景区红岭山脚下,周围是一片广阔的稻田和繁荣的村庄。1908年,阮辉龙出生在这里一个爱国的儒家家庭。

阮辉龙的祖父是潘廷锋军的士兵。他的父亲也是一位抗法人士,曾任莱石公社社长,但他深受当地民众爱国运动,尤其是子女革命活动的影响。在担任公社社长期间,他利用职务之便,为一些革命活动发放了伪造的个人所得税卡。后来,他被南朝政府免职,此后便留在家乡务农,并积极参与爱国活动。

1924年秋,阮辉龙入读荣市高宣德学校。他有机会结识陈富、何辉塔等福越协会的老师,并受到老师们的先进思想和爱国主义教育。这些影响,加上当时荣市学生运动的蓬勃氛围,促使阮辉龙迅速走上斗争道路,积极参与学生的爱国活动。1927年罢课后,他被乂安省省长开除学籍。

回国后,阮辉龙与一些进步青年为潘珠贞举行了追悼会,并发表讲话,呼吁村民破除迷信,推动乡村改革,要求分配公有土地。通过这些活动,阮辉龙成了地方恶霸们的眼中钉。芹禄县县长立即派士兵逮捕了阮辉龙。三个月后,他被释放。

为了给阮辉龙创造一个生存的空间,1928年,新越党员教师安排他到河静市的法越学校继续读小学。

1929年秋,阮辉龙与荣市的印度支那共产党取得联系,并与黎巴景、阮廷柱等人一起建立了核心小组,在荣市开展共产主义宣传,并在小学成立了红色学生会。

1929年底,印度支那共产党支部在小学成立,黎伯景同志任书记。1930年初,印度支那共产党中部地区委员会干部陈友绍同志来到河静,依靠该支部建立党的根据地。阮辉龙是积极配合陈友绍同志联系印度支那共产主义联盟根据地,并于1930年3月在河静成立越南共产党的人士之一。

黎巴景同志被捕后,河静临时省委任命阮辉龙同志担任党支部书记,指导全镇运动。

阮辉龙夜以继日地深入学校和乡村,致力于建立和发展基层党组织和群众组织。为了贯彻落实省委的政策,在1930年5月1日国际劳动节当天,他带领党支部悬挂旗帜、散发传单。传单号召群众为提高工资、缩短工时、降低税负、缓缴税款而斗争。镰刀锤子旗在公共场所高高飘扬,甚至插在河静市法国领事馆门前。

1930年6月16日,阮辉龙落入敌网。敌方根据缴获的文件,认定“阮辉龙并非普通党员”(越南中央特务机关1930年12月23日第9618号通告)。于是,敌方用尽各种手段,逼迫阮辉龙供出党和革命的秘密。但几个月过去了,他们却一无所获。河静省南方法院最终判处他13年劳役。

但这份判决仍未令越南中央特务局满意。1930年12月23日,越南中央特务局向司法部发出抗议通知:“我认为,地方当局对阮辉龙的处罚不够……他是一位重要的活动家,但判决并未凸显他的重要性。”

接到秘密局长的通知后,南方法院继续利用有关阮辉龙活动的文件。阮辉龙不断受到审讯,并被单独关押在河静监狱。

在被敌人折磨致死的日子里,阮辉龙得到了父亲亲切的鼓励。在写给阮辉龙的诗中,他写道:

要坚强、要坚定,

想要让国家恢复元气,

为什么要害怕陷入这个循环?”

(诗歌由阮辉龙之弟阮辉进先生供稿)。

阮辉龙深受父亲忠告的感动,写下了《致父母》这首诗来表达自己钢铁般的意志:

“我求求你,别难过。

国家大事常常纠缠不清。

决心为社会冒生命危险,

我们怎能背弃国家呢?

感谢妈妈照顾这个家,

国事劝师主。

大恩无以回报,

我要用我的鲜血来证明我的勇敢。

当时外界沸腾的政治气氛也强烈地影响到了监狱,给狱中奋战的战士们注入了活力。阮辉龙视法国殖民者的枷锁为“笑话”,视其酷刑为“游戏”。他始终铭记:

“挂一面奋斗的镜子让人们知道,

“债和仇,迟早都会还的。”

(摘自阮辉龙的诗《告别》,由阮辉进提供。)

他积极动员和组织政治犯为改善监狱条件而斗争,以配合义静省工人和农民日益高涨的斗争浪潮。

对阮辉龙来说,诗歌也是一种武器。他那些真诚而充满战斗精神的诗句,赋予了他斗争的力量,也激励着狱友们保持革命精神。他寄回家的诗也同样充满情感、乐观和自信。尽管自己身陷囹圄,他仍然希望后辈们能够追随父兄的脚步,投身革命事业,他愿意为之牺牲,为之奋斗一生。在他寄给父亲的第二首诗中,他写道:

“尽管那个绿色的男人很残忍,

人们不怕困难。

自由地被束缚而无所畏惧,

无论在监狱里有多辛苦,都要坚强。

…

爸爸,来教我弹钢琴吧。

让孩子与世界一起旋转”。

为了孤立阮辉龙在河静监狱的影响力,1931年8月4日,帝国主义将他转移到广平省洞海监狱。阮辉龙一抵达洞海火车站,就以共产党员的顽强斗志,立即组织闪电突袭,出其不意地给敌人留下了反击的时间。他和一名狱友轮流“向等候火车的众多乘客,包括总督、士兵以及南朝军队和行政人员,唱共产主义歌曲并发表讲话”(越南中央秘密文件,第9618号,1931年4月22日)。阮辉龙用他热情洋溢的歌声吸引了数百名乘客的注意,并在他们心中留下了革命和共产主义战士的深刻印象。

阮辉龙被关进洞海监狱不到一个月,敌人就将他流放到了以“圣林毒水”闻名的昆嵩。他们设立昆嵩监狱,除了逐步杀害法国殖民者视为重要人物的共产党员外,还试图利用这些共产党员的剩余劳动力,为他们的剥削政策服务。

昆嵩监狱的制度极其严酷。晚上,囚犯们被铐着一条腿和一条胳膊;白天,两人被“赤身裸体”地铐在一起,在敌人的鞭子和枪口下辛苦劳作,砍树、炸地雷、砸石头铺路……许多人被石头和地雷压得皮开肉绽,许多人因为“懒惰”或“逃跑”而蒙冤。伙食更是糟糕:“米饭拌着糠秕,鱼露拌着蛆……”。

面对这令人心碎的场景,身为书记的阮辉龙一方面带领党支部与狱吏斗争,鼓励囚犯们保持革命精神;另一方面,他承担起一切艰苦的工作,只要能减轻他们的困难和痛苦就行。他把自己的药品、衣服,甚至每天微薄的口粮都送给生病的囚犯。即使危险随时可能降临,他依然保护和捍卫着他的狱友们。阮辉龙始终站在政治犯反抗监狱残酷统治的斗争最前线。而他本人也坚持不懈地与疾病、饥饿、寒冷和敌人的诱惑作斗争,保持着共产党员的正直。

敌人费尽心机监视和控制阮辉龙,诬陷他“顽固不化”、“图谋混乱”,以便对他进行更加残酷的迫害和折磨。尽管经历了多年痛苦的牢狱生活,阮辉龙心中依然燃烧着斗争之火,灵魂依然平静,依然能开怀大笑,用诙谐幽默的方式批判和讽刺帝国主义的监狱制度。

“一张床,一张垫子,一个牢房

在任何活动中,没有人能与我相比

由于有警卫,小偷无法进入房子。

强盗无法通过有守卫的门。

无论我去哪里,我每一步都心存恐惧。

谈论士兵必须害怕的许多事情”。

(此诗由阮辉龙的同乡兼战友阮志月同志提供)。

1931年12月12日,敌人第二次在达伯(Dak Pek)强迫40名政治犯服苦役,目的是逐步消灭忠诚的共产党员。他们派出了臭名昭著的法国狱卒穆勒(Mu-le)率领士兵强迫囚犯服苦役。他们到达后,囚犯们立即执行计划,齐声高喊“绝不去达伯”,并拍手叫好,引起全场骚动。他们还锁上牢门,互相包围,决心不让士兵带走任何人。囚犯编号299的共产党员阮辉龙(Nguyen Huy Lung)不顾敌人的威胁和混乱,冲着他们大声喊道:

- 我们绝对不会去德伯……因为去的话会死,不去的话也会死。与其去德伯受尽百般磨难才死,不如死在这里。(黎文贤,《昆嵩监狱》,河内文学出版社,1970年,第57页)

穆勒见众人抗议,只得返回,向领事、典狱长和周围的军事哨所汇报。他们调集兵力包围监狱,用枪指着每个牢房,叫囚犯代表阮辉龙出来审问。张光仲站在最前面,袒胸露腹,不服,他们开枪打死了他。第一个人倒下,第二个人冲上前去,一瞬间,死伤16人。阮辉龙在关键时刻英勇牺牲。

阮辉龙牺牲了,但他不屈不挠的战斗精神强烈地鼓舞着他的狱友们继续为生存而战。这场生死搏斗在国内外引起了强烈反响。在监狱内外共产主义运动的压力下,殖民者不仅不得不满足囚犯的部分要求,而且不久后还下令废除昆嵩监狱。

阮辉龙同志的牺牲已成为昆嵩共产党战士爱国主义精神和不屈不挠战斗精神的象征之一。