烈士范文拓在义静苏维埃运动中展现了革命意志和对党的信仰

尽管生活艰难困苦,处处充满危险,但范文拓同志的家人始终保持乐观,坚定不移地走革命道路,对党充满信心。

范文拓烈士(又名范泰)于1905年出生于越南义安省宜禄县宜新乡文禄村一个爱国家庭。他的父亲范文清曾积极参与爱国活动,幼年时被法国殖民者杀害。他的母亲范氏茂是一位贤良淑德的女性,始终教导孩子们人性之美。

范文拓幼时,父母送他到乡镇学校跟老师学习汉语,后来父亲又把他送到朋友阮能景(杜克)那里,让他帮忙辅导和教育自己。1923年,杜克因参与东都运动被法国殖民者杀害后,范文拓被迫辍学,回到家乡帮家里挣钱。在家乡,他被老师陈文堂(曾在荣市高春德荣校任教)带到荣市,在那里找工作,并学习知识,最终走上了革命之路。

1925年7月,在荣市,义静省的爱国知识分子聚集在一起,成立了福越协会(后更名为兴南协会),其宗旨是传播爱国主义思想,并组建反法斗争力量。在该协会的领导下,要求赦免潘佩珠的运动在荣市蓬勃发展,吸引了各界人士参与,其中包括范文拓。

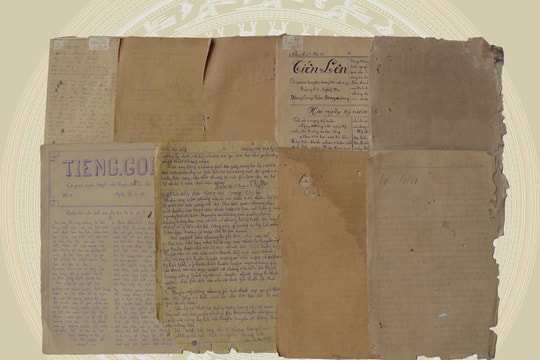

1928年,福越协会更名为新越党,并在各地广泛开展活动。范文拓同志和阮氏春同志、阮氏绍同志、阮氏雅同志有幸被阮氏明开同志、阮叔文同志和黄文潭同志劝导、启迪并接纳加入新越党。范文拓同志受命印制文件、传单和革命报刊,为号召群众战斗的宣传工作服务,日夜投身于革命运动。

范文拓和黄文心在家开了一家裁缝店,作为新越党党员的联络场所。这家裁缝店成了村里男人们聚集聊天的地方。顾客中既有文禄村的村民,也有许多来自其他村庄的人。他们来这里并非只是为了缝补衣物。他们带来的破裤子、衬衫和碎布,只是他们相聚、联络感情、商讨工作、传递指示、交换传单、文件等等的借口。

1929年7月,宜禄新越党的著名党员阮实文、黄文潭、范文拓、阮氏善、阮氏绍、阮氏雅等自愿转移到印度支那共产党中部地区。

范文拓同志的任务是缝制旗帜,并与其他同志一起,将旗帜挂在公社房屋的屋顶、高大的树木、家庭教堂、村庄道路以及人来人往的地方。

1929年11月,值此俄国十月革命12周年之际,中印度支那共产党荣市支部散发传单,呼吁:“工人、农民和士兵们,要效仿俄国十月革命,团结起来!推翻帝国主义和资本主义,推翻南方王朝的封建制度,建立印度支那工农兵苏维埃政府!把炉窑交给工人,把土地交给农民!实行无产阶级专政和共产主义!……”与此同时,它还倡导动员民众组织集会、示威游行,悬挂红色的锤子镰刀旗,并散发传单。

越南共产党成立后,1930年4月,在中央省委和荣省委的指导下,成立了宜禄县委,阮叔文同志担任书记。范文拓同志和黎辉烨同志被委派负责宣传、动员和发展党的基层力量,为1930年5月1日的斗争做准备。

1930年5月1日清晨,宜禄县民众举行示威游行,吸引了数千人参加。范文拓同志英勇地带领数百名文禄村农民,联合各乡民兵,在昆马农(宜长乡)集结,准备战斗。县长尊塔环惊慌失措,调集军队镇压。面对群众如风暴般的力量,他们被迫撤退,但派人潜入示威队伍,获取名单并逮捕领导人。

1930年7月,阮叔文同志被敌军俘虏,区委办公室从东珠村迁至文禄村黄文家庙。为避免印刷厂暴露,范文拓同志在被搜查前,迅速将文件和印刷工具从黎辉蝶同志家中转移到黄文家庙。在那里,他独自承担了印刷工作。尽管秘密警察正在搜查,范文拓同志印制的党传单、文件和报纸,仍然由黄氏智同志的妻子黄氏智同志在罗市集期间秘密地交给阮氏雅同志,及时送达各党支部,鼓舞和激励群众的战斗精神。

一段时间后,党在黄文家教堂的印刷厂也面临暴露的风险。在这种情况下,范文拓同志与黄文潭同志商议,尽快将印刷厂迁至范文拓同志家中,以便于操作。在此期间,黄氏智女士风雨无阻,日夜操劳,协助丈夫进行印刷工作,并藏匿党的干部。

她每天操持家务,养家糊口,同时还承担联络工作,负责将党的传单和文件送到区内各基层。多亏了范文拓同志及其妻子的积极努力,党的传单、文件和指示才能及时送达基层和群众手中。尽管生活艰辛、困苦、危险,范文拓同志一家始终保持乐观,坚定不移地走革命道路,对党充满信心。

1930年10月8日,宜禄县人民进行了艰苦卓绝的斗争后,殖民和封建当局展开了大规模的搜捕行动,寻找革命据点。在范文拓同志的家中,宜禄县委的文件印刷作坊被发现。当局销毁了所有印刷设备和没收的文件后,下令将范文拓同志押往上沙站,以搜集情报。

敌人使尽各种手段,包括诱惑和酷刑,却始终无法从文禄家乡这位忠诚的共产主义战士口中得到任何供词。在遭受敌人的残酷殴打后,范文拓同志于1930年10月16日英勇牺牲,给党委和家乡人民留下了无尽的悲痛。

范文拓同志出生并成长于爱国主义和革命传统深厚的宜禄地区,那里人才辈出,儿女众多,父母都是爱国主义的典范。他成长为一名忠诚不屈的共产主义战士,毕生致力于党和人民的革命事业。1960年,他被追授抗法时期烈士称号,并获颁“祖国感恩”证书。

-----

参考:

- 义安——共产主义榜样第5卷;义安省委宣传部;义安出版社;2015年

- 义安省委历史(1930-1945)第一卷;义安省委执行委员会。

.jpg)