潘佩珠——英雄、民族天使

(Baonghean)——19世纪末,芹王旗被法国人镇压,最终走向彻底失败。历史对当时的爱国志士提出了新的、极其紧迫的要求:找到一条新的、合适的救国之路,继续完成民族解放事业。潘佩珠就在这时出现了。他的形象如同最耀眼的明星,受到亿万越南人民的信赖。

潘佩珠本名潘文山,绰号南骚,1867年出生于越南义安省南丹县丹连乡南骚村(今春化乡)。潘佩珠在充满爱国情怀的农村长大,仅用三天时间,这位少年便背诵了数百页的《三字经》。潘佩珠好学不倦,聪慧过人,16岁时便三次荣登全省状元;17岁时,他撰写了《平西守北》的褒扬文句。

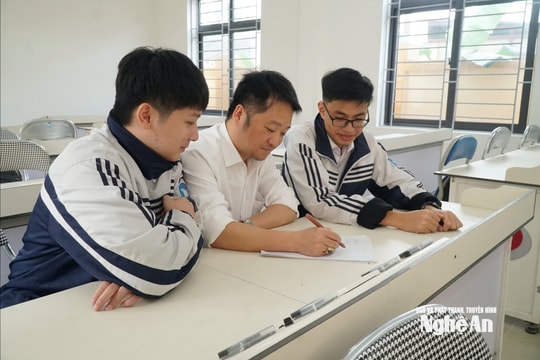

|

| 爱国者潘佩珠。 |

1898年,潘石屹被诬陷为“怀协文图”(衬衫里藏文件),被判处“终身不得再参加科举考试”后,他收拾行囊前往顺化当老师,但实际上他想拜会京城的著名学者和身居要职的达官显贵,寻找志同道合之人。

在翰林院,潘与同学作诗一首:“拜师如兄”。这首诗在当时的文人墨客中引起了轩然大波:

“大丈夫不言放弃,大丈夫不动摇!

天柱,永恒道德的典范

声音回荡在大地,唤醒了两地的文坛!……”。

这首诗让乔南静对他产生了敬佩之情,并向法庭请求撤销对潘文山的“hoai hiep van tu”判决。

1900年,潘回到家乡义安参加科举考试,以“榜上有名,文坛有名”的赞誉顺利通过,从此,他以潘佩珠的名字正式踏入革命生活。

越南革命史上,第一次有一双眼睛直视大海,去寻找新的地平线,去寻找救国的新理想。潘佩珠高举维新旗帜,以武装暴力政策和全民大团结的理念,高呼:“激情燃烧,大海干涸;团结一心,天空补好。”

为了传承这种精神,1905年初的一天,潘和他的两位朋友邓子敬(Dang Tu Kinh)和邓八和(Tang Bat Ho)启程,开始了长达20年的流浪,寻找救国之道。潘来到了樱花之乡——日本——当时亚洲最繁荣的国家。维新会的宗旨从求助转变为求学,这标志着日本一场新运动的形成:同教运动。

潘佩珠发起的同渡运动在海外掀起了一场史无前例的爱国主义运动。数百名年轻人“扔掉所有书籍和文学作品……离开村庄、妻子和孩子,跨越千山万水,不顾一切艰辛和危险,前往日本和暹罗学习,筹划抗法战争”。

在日本,这位越南爱国志士遇到了许多愿意支持潘佩珠爱国之路的重要人物,其中包括奥村文太郎、柏原文太郎,尤其是浅叶佐木太郎医生。当法国殖民者强迫日本驱逐所有同渡学生时,他们几乎走投无路。就在那时,浅叶医生救了潘佩珠和他的战友们。这份恩情让潘佩珠无比感激。九年后,当潘佩珠回到日本感谢医生时,他已因重病去世。潘佩珠悲痛欲绝,后悔不已,便回到家乡,立了一座石碑,以表达对这位伟大朋友的感激之情。碑文写道:“我们因国难逃难到富唐国。您钦佩我们的意志,在我们危难之际伸出援手,不求回报。这真是前所未有的侠义之举,是一份内外兼修的伟大仁慈。您给了我们如同天空般漫长的时间,而我得到了如同大海般漫长的时间……”

面对潘佩珠的巨大影响力,法国殖民者决心不惜一切代价消灭这位领袖。1925年6月,潘佩珠在从杭州前往广州(中国)的途中被敌人俘虏。然而,法国殖民者暗杀潘佩珠的阴谋被揭露。当时,全体越南人民,尤其是知识青年,发起了一场史无前例的声势浩大的运动,要求释放潘佩珠。迫于压力,法国殖民者不得不废除终身监禁,但却强迫潘佩珠被软禁在顺化,不允许他返回祖国。

|

| 潘佩珠纪念地(南丹)全景。摄影:Duc Anh |

尽管身处古都本努古,这位老人过着“笼中鸟,钵中鱼”的生活,但任何力量都无法阻挡他救国的意志。潘佩珠没有直接前往革命现场,而是通过吟诵诗句,或聆听渊博学识的儒家讲学,汲取文笔的精髓和震撼人心的力量,继续着自己的事业。他多次参加讲学,将自己救国的热情传递给当时的年轻学子。他的讲学有着一种奇特的吸引力,让他们感到振奋,仿佛在激励他们奋起为祖国做点什么。

在顺化十五年,在老本吾(Ben Ngu)简陋的茅草屋里,潘先生发表了许多涵盖不同领域的宝贵学术著作。这些著作引起了巨大的反响,成为留给后世的宝贵遗产。尤其是潘先生于1937年完成的《社会主义》一书,更清晰地展现了潘先生在接触马克思列宁主义时所展现的进步思想。

最终,当他力气耗尽时,他颤抖着在自己的“遗像”上写下:“救国存种,吾有志而无才。今吾永别国门。吾罪孽深重,愿国人宽恕。”一个对国家命运充满责任感的灵魂,那挥之不去的忧患,实在是高尚而感人。1940年10月29日,潘佩珠咽下了最后一口气。

在民族历史上,潘佩珠的身影在20世纪初风雨飘摇的地平线上熠熠生辉。正如胡志明主席所赞叹的:“潘佩珠是一位英雄,一位天使,一位为民族独立而牺牲的英雄,受到两千万被奴役人民的崇敬。”

庆如

| 相关新闻 |

|---|