邦美蜀监狱义静政治犯的战斗精神

义静故土的共产党军人,无论身处何种境遇,无论是战斗在前线,还是被囚禁、遭受酷刑,始终保持着英勇无畏的精神,保持着共产党员的坚强意志。义静人的本性和品格,在越是艰苦的环境里越是闪耀光芒、奋勇向前。1930年至1945年被关押在邦美蜀监狱的义静政治犯们的战斗精神就是明证。

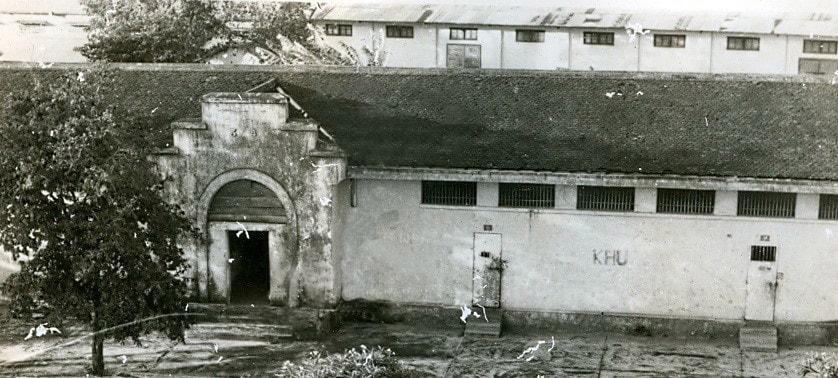

1. 邦美蜀监狱——西原中部的人间地狱

早在1930年,义静苏维埃运动在越南中部强势爆发时,越南中部驻军就命令多乐省驻军修建一座监狱,最初可关押200名囚犯,后来可关押从三角洲各省和中部各省送来的600名囚犯。

1931年11月底,一座坚固的监狱竣工。所有牢房均为砖墙瓦顶结构。共有6间牢房,围合出一个面积超过1公顷的院子。监狱周围不再有破旧的竹篱笆和铁丝网,而是高高的砖墙。与昆岛、老堡和山罗等地的监狱相比——这些地方的监狱都采用坚固的混凝土结构,并配有一系列铁门——邦美蜀监狱的坚固程度略逊一筹,但其关押方式和监狱管理却丝毫不逊于其他监狱。

在这里,越南中央驻军亲自颁布法令,并指派多乐省政府直接管理驻军任命的狱警。监狱的管理工作由警卫负责,狱警从警卫部队的军官中选拔,根据政权和军事方法看管囚犯。当时在邦美蜀,有一支由毛利尼督察和两名副官——警卫长莫申和博内利指挥的山地绿衣士兵队伍,他们指挥着该镇的绿衣士兵站,同时也是省监狱的典狱长。对待邦美蜀监狱的囚犯,上述三位指挥官都非常残忍,尤其是莫申。他残忍地殴打囚犯和当地士兵,甚至用刺刀刺伤囚犯,然后舔掉刺刀上的血……

法国殖民者镇压义静苏维埃运动时,一批干部、士兵和党员被逮捕并判处重刑。其中,被判处9年以上或终身监禁的囚犯被送往西原的流放营,以便逐步杀害共产党士兵。1931年8月,从义安省被送往邦美蜀的61名囚犯中,有16人被判处终身监禁,36人被判处9至13年的监禁。来自河静和其他省份的70人也都是被判处重刑的政治犯,被列为危险囚犯。这证明了越南中部殖民和封建政府的决定是“保留中部高地以关押最危险的囚犯”“(1)。

不仅如此,在邦美蜀监狱,任何参与斗争的囚犯都会被加重刑罚。《英雄报》1935年4月8日报道:“近日,在邦美蜀监狱,三名政治犯阮友俊、阮维贞和胡切,仅仅因为要求取消每月被关在牢房里吃干饭的惩罚,就被分别加刑5年……此后,另一名名叫泰同的囚犯又要求加宽脚镣。结果,这名囚犯的刑期被加刑5.5年,但脚镣上的洞却丝毫没有加宽。”(2)。撰写文章并对外传播的囚犯将被加判五年监禁。根据1931年12月1日越南中央驻地官邸的法令,在狱中领导斗争的囚犯将被单独监禁、限食或流放到昆岛。在牢房里,囚犯的双脚被铐住,双手被锁在木地板上。

如同人间地狱昆岛及其他监狱一样,邦美蜀监狱是流放和关押囚犯的场所,其制度极其严酷。囚犯们不仅被囚禁、戴上镣铐、遭受残酷殴打,还必须从事繁重的劳动,包括修建监狱、开辟战略要道、为军队建造房屋、桥梁和营房,以及为当局种植花园和树木。除了利用囚犯的体力来获取经济利益外,他们还对他们进行身心折磨,使囚犯精疲力竭,丧失战斗意志,最终放弃革命理想。

因此,邦美蜀监狱的囚犯死亡人数不断增加。1930年,法国殖民者决定建造这座监狱时,估计每年至少会有10%的囚犯死亡;但到了1931年,他们估计这个数字上升到了25%左右。1931年和1932年,就有100名囚犯死亡,所以仅仅5年时间,这里的囚犯就消失了。

2. 坚韧不拔,坚韧不拔,保持共产党员的正直

尽管饱受苦难和痛苦,苏联士兵从未放弃斗争。渴望自由地返回祖国、为祖国做出贡献的渴望始终在心中燃烧,等待着时机猛烈地爆发。流亡政治犯的斗争发生于1930年至1931年,当来自义安、河静和其他省份的共产党囚犯被流放到邦美蜀时,斗争达到了顶峰。士兵们的共同口号是:无论身处何种境地,无论被囚禁在哪里,政治犯都不能失去联系,必须团结起来,互相帮助,尤其是帮助病人……

最初的斗争是反对殴打和恶劣饮食。在收集证据后,囚犯们与狱警斗争,要求安排好人来代替厨师。这种斗争形式很快吸引了囚犯的参与,并取得了初步胜利,并为许多形式和目标各异的斗争开辟了道路。绝食,或以口号和呼喊的形式,越来越多地出现在反对殴打、经济和政治诉求相结合的斗争中。

1932年3月18日,政治犯们在33公里处战略要地的公路建设工地组织了一场大规模抗议活动,抗议士兵遭受的残酷殴打和恶劣的饮食。前一天晚上,一些囚犯互相联系,商讨在巴黎公社成立纪念日(1871年)组织抗议活动,并决定提出三项要求:

- 禁止殴打或监禁。

- 必须喂食更好、更清洁的食物。每周必须喂一次肉。

- 必须有药,必须有洗澡用的肥皂。

第二天早上,囚犯们上班时向红领巾士兵的指挥官提出了他们的要求。指挥官殴打囚犯,强迫他们提出要求。当天下午,这群囚犯下班回家,但在指挥官的威胁和利诱下,没有人吃饭。他们不堪忍受政治犯的绝食,赶紧回城向上级汇报,同时命令士兵把囚犯赶进战俘营,戴上脚镣。当天,没有囚犯去上班,士兵们打电话却无人接听。他们派士兵包围了整个战俘营,逮捕了涉嫌主谋的同志,并将他们押送至镇监狱。工地战俘营的囚犯们继续为满足自己的要求和释放被捕关押在其他地方的同志而斗争。斗争持续了三天,第四天,他们不得不屈服,以解决政治犯的要求。

在与士兵和山岳党人每天的接触中,我们意识到他们被灌输了分裂国家、视囚犯为敌人的思想。因此,为了教育士兵,减少他们对囚犯的殴打和折磨,政治犯们努力学习埃德语,以便与山岳党士兵沟通和宣传。囚犯和士兵之间的语言障碍逐渐被打破,一些士兵被调动,后来成为支持和追随越盟的革命根据地。

法国政府担心战俘的斗争,试图对他们进行处置。他们将一些被视为邦美蜀斗争领袖的战俘转移到老堡监狱或昆岛。然而,同志们始终牢记:“敌人可以把我们带到任何他们想去的地方,但革命者的精神在任何地方都是坚定不移、不屈不挠的。”

1932年底,邦美蜀监狱成立了互助协会,其宗旨是帮助贫困、孤寡、患病的囚犯;建立纪律,维护监狱卫生秩序;抗议狱警殴打囚犯;进行忠诚革命教育……在协会的秘密活动中,许多囚犯受到鼓舞,获得了力量,克服了身体上的病痛、思乡之情,决心在敌人的阴谋诡计面前,保持共产党员的正直。

1934年初,邦美蜀的囚犯人数已达650人。流放制度愈发残酷严厉。一些囚犯秘密致信中部驻越南总督,谴责流放制度,并为获释后居住在顺化的政治犯提供文件,让他们在报纸上发表文章,公开谴责法国殖民统治的罪行,要求赦免政治犯。

这些斗争产生了巨大的效果。一方面,他们向国内舆论揭露了监狱制度,并将其传播到法国舆论界。另一方面,他们帮助挫败了敌人分化高文化水平囚犯和低文化水平囚犯的阴谋,使同志之间的团结更加紧密。

1934年9月初,听说印度支那总督罗班以及一些法国官员和记者要来视察监狱,政治犯们商量着写一份请愿书,谴责严酷的监狱制度。视察队到达后,一位同志走上前去,递上请愿书,并用法语说道:你们这里的监狱制度非常残酷,狱警用尽各种野蛮手段殴打、杀害我们,我们很多人都被打残了。这里没有一丝自由和民主,你们却总是高呼大法的自由、平等、博爱。我只写了一篇文章,就又被判了5年,自由又在哪里呢?(3)。

囚犯集体向罗宾州长提出了12项要求,其中包括许多新点,例如要求实行政治犯制度;要求允许政治犯读书看报,不做苦役;要求改善饮食;要求废除禁闭在牢房里、吃清淡的米饭、白天摘掉镣铐的惩罚;要求将瘫痪和重病人员转移到三角洲省份;将监狱长莫辛调往其他地方等。

当着记者的面,罗宾州长不得不接受囚犯的要求,将莫辛调往其他地方,以安抚舆论和囚犯的不满情绪。

法国记者安德烈·维奥利特在书中反映了在邦美蜀监狱的所见所闻。印度支那呼吁援助是一部关于20世纪30年代初法国政府在印度支那对革命运动进行镇压和恐怖统治的报道文学。

在这些斗争的鼓舞下,以及全国范围内革命运动复苏的影响下,邦美蜀监狱政治犯的斗争愈演愈烈,令当局感到困惑。得益于1930年至1935年期间的斗争,监狱组织力量和斗争方法的经验逐渐积累,严酷的监狱制度也不得不逐渐改变。

1936年至1939年期间,在全党全民的共同斗争中,被囚禁在邦美蜀监狱的义静政治犯们竭尽全力发扬和巩固前一时期所取得的胜利,继续进行要求改善监狱制度、实行政治犯制度的斗争。斗争不断取得胜利,为1940年至1945年的斗争创造了条件和先例。在斗争中,义静的许多模范共产战士,如:胡同茂、阮维桢、潘登琉、潘泰亚、孙光披、孙嘉忠、朱惠、吴德德、梅敬、梅重信……在敌人的刺刀枪下,坚定地维护了共产党员的正直。

不仅进行战斗,同志们还组织系统的政治、文化、军事等各方面的学习和训练,以便出狱后能够立即参加革命活动,成为争取民生民主运动的核心,以如下精神准备我们全党和人民新的战斗:

“……修炼自己,训练你的意志坚定不移

一听到党的号召,我就起飞、飞翔。(4)。

笔记:

(1)1931年12月15日中央地区驻地致法国驻芽庄领事的加密电报

(2)《邦美蜀监狱史 1930-1945》,中央党史研究所,2010 年,第 162 页

(3)《邦美蜀监狱史:1930-1945》,中央党史研究所,2010年,第72页

(4)《邦美蜀监狱史 1930-1945》,中央党史研究所,2010 年,第 163 页

.jpg)

.jpg)

.jpg)