孙光披,一位具有伟大爱国精神的知识分子

孙光披同志被誉为“具有伟大爱国精神、忠于革命、忠于人民、坚持不懈奋斗、不断提高和锻炼自己以达到真正革命者水准的知识分子的光辉典范”。

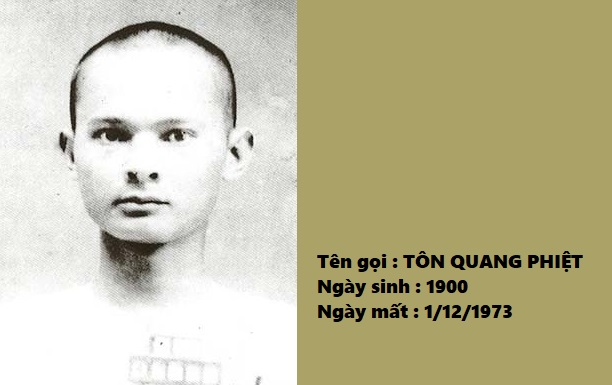

孙光披于1900年出生于清章县武烈乡的一个儒家家庭,父亲是单身汉孙嗣定。

孙光披的故乡以盛产才智聪慧的人才而闻名。黎利将军潘达在追击明朝侵略者时英勇善战,并在武烈山牺牲。当地人民为纪念他而修建了白马庙。武烈山公所以其独特的建筑艺术,成为爱国儒生聚会、吟诗谈时事的场所。这里的石碑上刻有武烈子弟通过香、会、定科考试的姓名。从成泰国王统治时期到1945年八月革命,武烈山一直是县的首府。

武烈族人民积极响应并参加了19世纪末的反法运动——万丹—干王运动和20世纪初潘佩珠领导的同益运动。

孙光披自幼随父学习汉字,并很快接触到义安文人热情奔放的爱国诗歌和文学作品。他的叔叔们以及祖父的弟子们——二级医生阮生色、一级医生阮政、大学士邓如海、二级医生邓仲珍、一级医生邓泰丹……——之间关于国家命运、抗法运动和寻找救国人才的故事,深深地印在孙光披的脑海里。

1920年,孙光披考入荣国立学校一年级。在校期间,孙光披一直是名副其实的“模范生”。三年级时,他已经能够写出充满爱国情怀的短篇小说和文章。

1924年,孙光披从荣国立学校毕业后,考入河内师范学院。1925年1月25日,他与范绍、邓太梅、阮国绥等16名爱国学生一起组织成立了越南义士团。

1925年初,孙光披与黎欢先生前往清化拜会黄文凯,商讨成立“福越会”事宜。1925年7月14日(法国国庆节),在滨水荣省孔庙山,“福越会”正式成立。创始人均为知识分子,包括:黎文欢、孙光披、吴德典……

孙光披被任命为北岐支部负责人。1925年12月5日,在潘佩珠案期间,北岐支部成员散发传单,号召民众起来抗争。

1926年7月,孙光披与陈富、潘仲平、潘仲光、阮文利、黄松等福越会成员在黎维艳的组织和指导下前往中国广州。但在越境前,他和黄松被法国秘密警察逮捕。由于证据不足,秘密警察不得不在一段时间后释放孙光披。

1929年底,孙光披被捕。乂安省南部法院于1930年1月21日以第11号判决,判处他7年劳役和7年软禁,并将他流放到邦美蜀。在狱中,孙光披与其他政治犯一起创作诗歌和文学作品,以此作为反抗严酷监狱制度的武器。1933年,孙光披获释。

1934年,孙光披在荣市任教;1937年,他担任顺化私立学校校长。他积极参与国语推广协会的活动,为报刊撰稿,为印度支那大会党奔走呼号,并积极参与顺化民主阵线。

1945年8月23日,顺化起义胜利,孙光披当选为承天省人民革命委员会第一任主席,后任承天省行政委员会主席。

1946年至1963年,孙光披连续担任国会代表并担任许多重要职务:国会常务委员会委员兼秘书长,清化省行政抗战委员会主席,第四区越盟委员会副主席,越非人民团结委员会主席,越中友好协会副主席,越苏友好协会中央执行委员会委员,越南祖国阵线中央委员会委员,越南历史科学协会执行委员会委员。

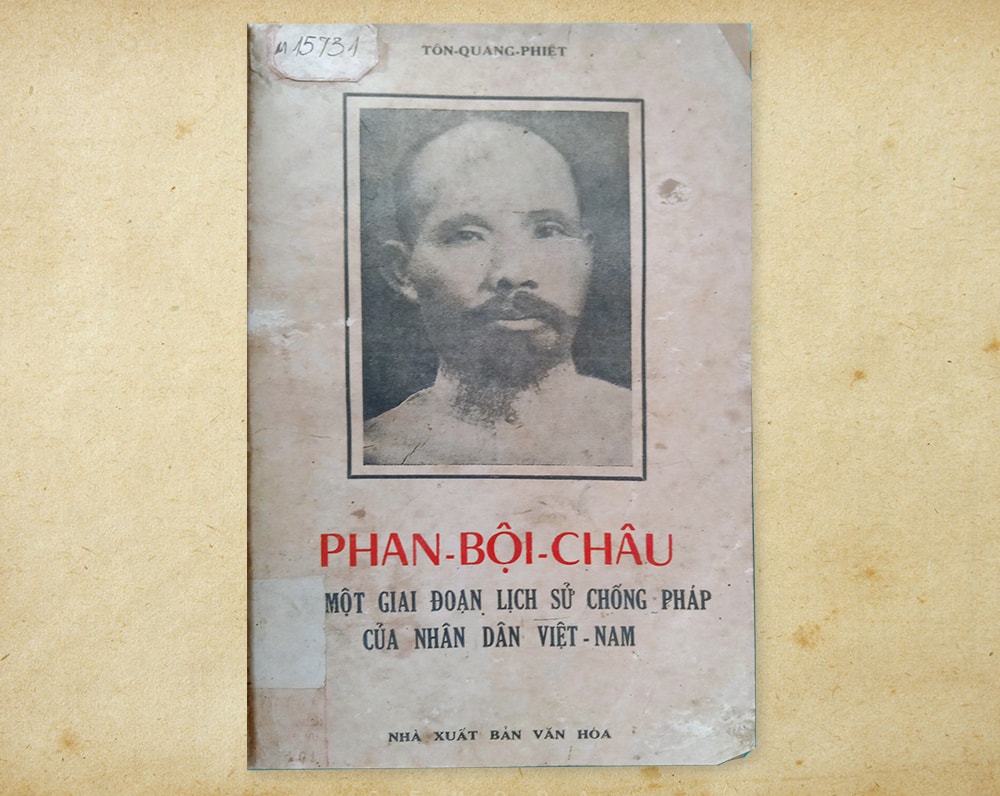

在革命活动中,孙光披还创作诗歌、撰写历史并从事社会科学研究。他的代表性著作和研究项目包括:1946年出版的《越南人民抗击外国侵略的历史》;1950年出版的《越南人民的斗争道路》;1958年出版的《潘佩珠与越南人民抗法的历史时期》……

1973年12月1日,孙光披逝世,结束了他为民族独立和社会主义事业献身的一生。1973年12月5日,悼词中这样描述孙光披:“他是一位热爱祖国、忠于革命、忠于人民、坚持不懈地战斗、不断提高和锻炼自己以达到真正革命者水准的知识分子的光辉典范”。

由于孙光披对革命事业的巨大贡献,他被国家授予胡志明勋章等多项崇高奖章。