义安省两位老太太活到百岁的“秘诀”

(Baonghean.vn)—— 越南清灵乡同上村的潘氏贵和吴氏友两位老人已年过百岁,但依然神情清醒,清晰地记得人生的点点滴滴。踏入新的一年,两位老人再次与儿孙、兄弟姐妹和亲人团聚,倍感欣慰。

吃泡菜饭、喝溪水有益健康

105岁的潘氏贵夫人(生于1916年)仍然拄着拐杖在屋里行走,自己做饭,注意个人卫生,不想打扰儿孙。只是她的耳朵有点“沉重”,说话要大声清晰才能听清。不过,贵夫人的记忆力依然很好,甚至连童年的事情都记得清清楚楚。

|

| 潘氏贵已105岁高龄,但神志依然清醒。摄影:Cong Khang |

他说:“我父母以前很穷,一年到头辛苦劳作却吃不饱饭,米饭只能和木薯、红薯拌在一起吃,吃不到肉和鱼。我到村里一个富裕人家打工,长大后嫁人,日子过得很苦……”。

潘氏贵女士继续讲述着她沿着Trai河逆流而上,一路砍竹子卖钱养活年幼的孩子的岁月。去的时候,她沿着河岸行走,背着饭团和事先包装好的腌菜,整天吃;回来的时候,她用竹子做成木筏,顺流而下,到县城卖给商贩。

|

| 潘氏贵女士仍然拄着拐杖在屋里行走。图片:Cong Khang |

每次出行通常持续3到5天,有时风雨无阻,长达一周。有时米粮吃完,就得吃木薯、芭蕉根和野菜充饥;下雨天,就得搭起临时帐篷避雨,艰辛和困难数不胜数。最大的愿望就是不吃土豆、木薯,只吃肉和鱼,让孩子们有吃的充饥,并指着春节假期新收购

|

| 越南老年人协会向潘氏贵女士颁发的长寿证书,庆祝她百岁寿辰(2016年)。摄影:Cong Khang |

这些年战争在激烈的战争年代,丈夫去前线当平民,而桂太太则留在家中耕田、照顾孩子,防空洞附近多次遭遇炸弹袭击,她不得不冒着生命危险。这些年来,她的孩子们陆续长大成人,并相继成家立业。

1999年,丁文勇先生(丁文贵先生的丈夫)去世。此后,他与长子丁文贵先生及其妻子生活在一起。他有6个孩子(现仅存3个),近20个孙辈和13个曾孙辈;他的子孙后代都已长大成人,孝顺父母,时刻关心着父母。

|

| 潘氏贵夫人目前与长子丁文贵及其妻子居住在清灵公社(Thanh Chuong)东上村。照片:康康 |

“很多人问我长寿的秘诀,我回答说没什么秘诀,就是吃凉拌菜、喝溪水!”奎先生补充道,每当春节到来,他都感到无比高兴,因为远方的儿孙们都来团聚。一家人有机会一起吃年夜饭,看着孙辈、曾孙辈们一天天长大成熟,让他们感到无比兴奋和自豪,也感到无比欣慰,因为生活越来越富足和充实。

记不住所有曾孙的名字。

比潘氏贵女士小三岁的是同上村的吴氏优女士(生于1919年),她常被称为玄女士。她不用拄拐杖行走,听力依然良好,记忆力也很好。和潘氏贵女士一样,她对人生中的重大事件,尤其是履行上述职责时那些艰苦卓绝的岁月,都记忆犹新。河。

“我是个渔民,土生土长在河边,几乎一生都在河上随船漂泊谋生。战争期间,我和丈夫值班,负责运送粮食和武器到集结地,炮火和枪声非常猛烈。” 吴氏优女士回忆道。

|

| 吴氏优女士讲述她作为运输合作社成员的岁月。图片:Cong Khang |

杜先生和他的妻子曾是运输合作社的成员,负责将物资和武器运送到南方战场。他们把八个年幼的孩子交给合作社管理委员会照顾,自己则划着船,沿着北方的河流,从拉姆河、马河到红河、达河……执行任务。有时,他们会沿着达河溯流而上,前往和平水电站,途中要经过湍急的瀑布,遭遇暴雨和风暴,不得不上岸寻找民居避难。

最难忘的是敌机发现并轰炸他们的时候。生死一线之隔。有时炸弹落在很近的地方,船摇晃不已,但杜太太和丈夫决心不离开船,保住货物和武器。

|

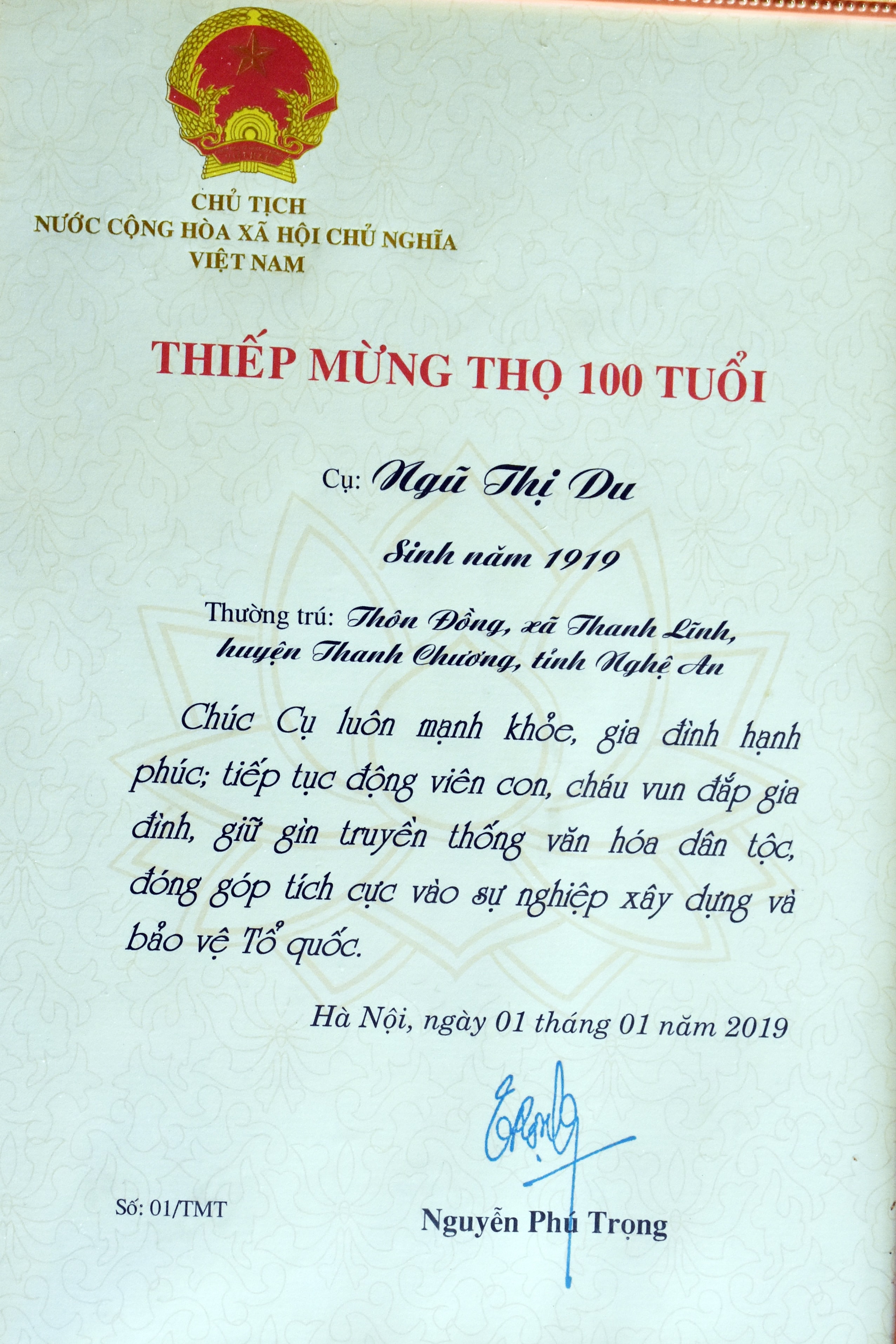

| 越共中央总书记、国家主席阮富仲于2019年向阮氏玉女士致送的百岁寿辰贺卡。图片来源:Cong Khang |

随后,在渡过有磁力炸弹和延时炸弹的河段时,两位老人要先把货物搬到岸边,再用绳索将船划近岸边,通过危险区域,到达安全点后,再把货物转移回船上继续赶路。杜先生分享道:“能遇到这种情况活下来,只能说是幸运,因为炸弹避人,人避不开炸弹。”

运输合作社解散后,阮氏裕夫人和丈夫继续依靠河流为生,生活艰辛坎坷。1997年,陈廷玄先生去世,阮氏裕夫人与小儿子陈廷厚(1962年出生)夫妇生活在一起。十多年前,厚先生买地建房,阮氏裕夫人从此实现了在陆地上生活的愿望,告别了狭小、封闭的小船生活。如今,阮氏裕夫人已有28个孙辈、53个曾孙辈和3个玄孙辈。

|

| 阮氏优女士与小儿子陈廷厚及其夫人。图片来源:Cong Khang |

“我记不住所有曾孙的名字,因为太多了。春节假期“他们都回家了,每个人都跟我打招呼,我得问家长的名字才能知道是谁家的孩子。看到他们玩得开心,我的心情也好多了。”杜先生吐露心声。

潘氏贵夫人和吴氏优夫人是模范老人,她们悉心照料子孙,使他们成为对社会有用的人。除了这两位老人,村里还有7位百岁或以上的老人。他们都是各自家庭的榜样,也是村民学习的榜样。