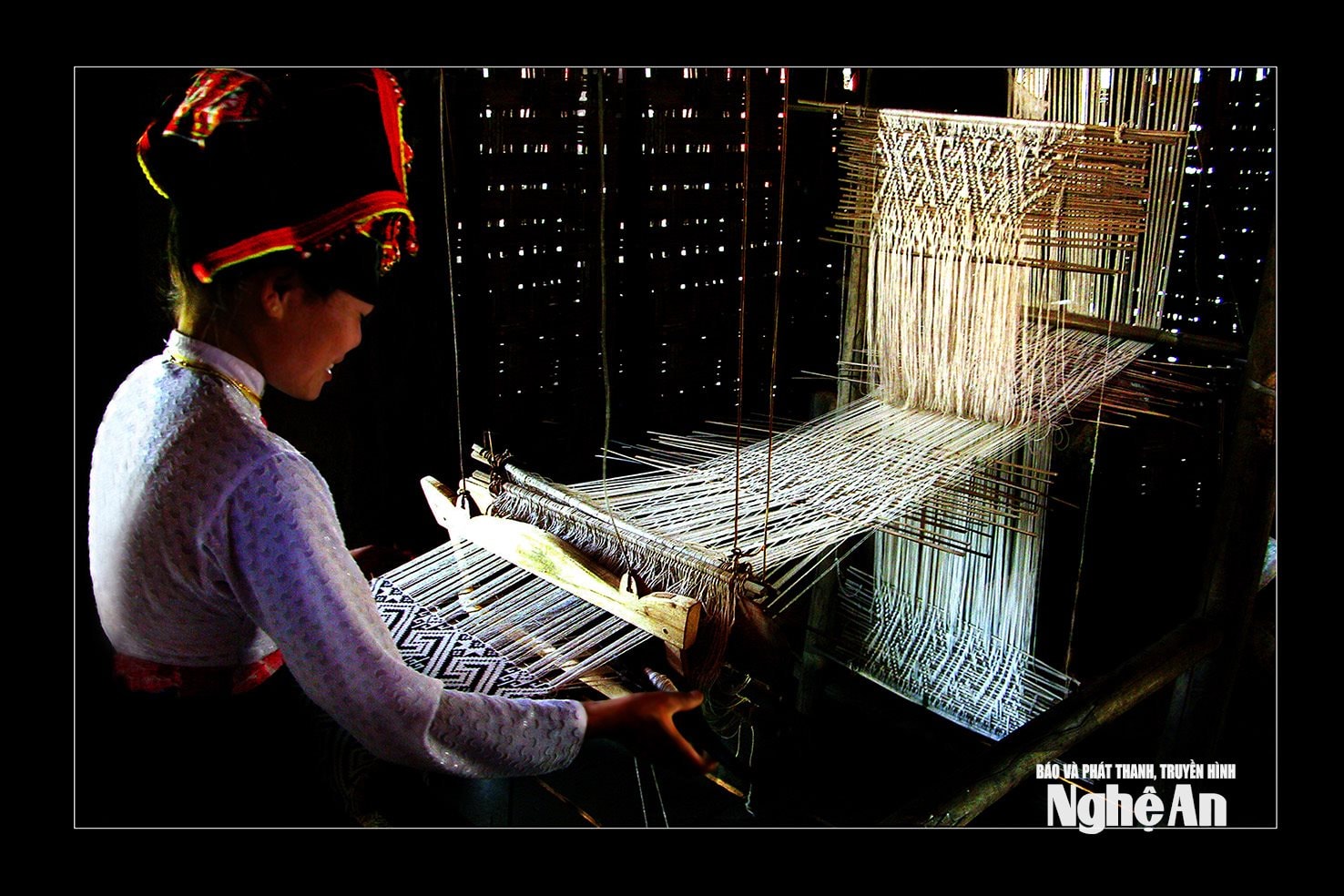

工匠 Sam Thi Bich——创造了花天锦缎梦想的织工。

在周田村中心,织布机的节奏声依然回荡,这要归功于手艺精湛的工匠三氏碧。她将半生都奉献给了织布,为复兴传统锦缎织造工艺做出了卓越贡献,将花田锦缎品牌推向世界,并培养了年轻一代的自豪感。

重现传统锦缎的色彩

与语言和音乐一样,锦缎是泰国人民的“灵魂”。泰国人视锦缎为日常生活中不可或缺的物品。织锦技艺已成为评判泰国女孩成年后品格的重要标准。因此,泰国女孩从小就由母亲教授织锦技艺。来自周田乡和田村的织锦匠人萨姆·蒂·比奇(59岁)也不例外。比奇女士回忆道:泰国人至今仍流传着一首民歌“Vam mu pe lai, ngai mu pe poc”,意为“双手向下拉丝,双手向上绣花”。这首民歌的寓意是,泰国女孩必须精通织锦技艺。延续这一传统,我从小就跟随祖母、母亲、姐姐和姑姑学习养蚕、织布、染色和刺绣……

聪慧能干的萨姆·蒂·比奇女士很快掌握了织锦的技艺,为自己和家人织造出精美的连衣裙、围巾和包袋。除了在田间地头劳作,比奇女士每天还热情勤奋地播种、种棉花、养蚕、纺纱、染蓝、织布,甚至还参与裁剪、缝纫和刺绣等工作。

制作锦缎产品,最耗时的步骤是将线缝到框架上。线的位置取决于产品的类型和图案。产品是否美观醒目,取决于所使用的天然染料。例如,橙黄色来自苏木(sum pu)植物的种子,香蕉叶绿色来自木麻黄(muoc)树的叶子,黄色来自菠萝蜜树的果核或木麻黄(xet)或蒲桃(pui)树的根部,棕色来自咖啡叶,红色来自漆树……每位工匠都有自己独特的调色秘方。

工匠 Sam Thi Bich

由于热爱并致力于传承本民族的传统锦缎织造技艺,当芒清岩地区锦缎织造技艺长期衰落时,萨姆·蒂·比奇女士深感痛惜。锦缎织造技艺的衰落原因众多,包括其在价格和普及程度上无法与其他工业面料竞争。老一辈织工不再使用织机;年轻一代对这门技艺失去兴趣;许多用植物和草药制作染料的图案和配方也逐渐失传。

在人们担忧传统锦缎织造工艺日渐式微之际,三氏碧女士却迎来了一份意想不到的喜悦。1992年,义安省归州县(原名)启动了一项锦缎复兴项目。当时,该县农业官员郎氏红女士(后任县人民委员会副主席)走访了花仙村,与包括碧女士在内的锦缎爱好者们会面,探讨成立锦缎织造合作社以复兴这项传统工艺。合作社由10位妇女共同成立。为了重振锦缎,合作社找到了当地一位技艺精湛的老工匠三氏源女士,向她学习,重拾昔日花仙锦缎的精妙图案、细腻线条和染色秘诀。

华田织锦合作社迅速生产出高质量的织锦产品。在地方政府和部门的支持下,这些织锦产品出口到老挝,并在国内外贸易展览会和手工艺品比赛中展出。此后,来自国内外的订单纷至沓来。合作社淡季期间,每位妇女每月仅织锦的收入就达到了约100万越南盾。作为合作社的核心人物,Sam Thi Bich女士除了织锦之外,还积极参与产品的推广和销售。Bich女士回忆道:“到1997年,华田织锦已经出现在越南许多著名的旅游胜地,如河内和胡志明市;甚至远销中国、法国、加拿大等国外,非政府组织Craft Link也是我们的常客。”

锦缎的销售带动了周田乡织造工艺的复兴,并带来了新的发展。2009年,和田锦织村被义安省人民委员会认定为小型手工艺村。和田锦织合作社最初只有10名成员,到2010年发展成为拥有60名成员(当时为54名)的和田锦合作社,由Sam Thi Bich女士担任社长。2019年,和田锦织村合作社的围巾、裙子和桌布三种产品获得了OCOP四星级认证。合作社在运营过程中取得了诸多杰出成就,并荣获各级颁发的众多荣誉证书和奖项。

把火炬传递给后代。

作为合作社的领导人,Sam Thi Bich女士一直致力于开拓市场,联系各省市的代理商和零售店供应产品;她积极参与培训课程,并向原县区的妇女传授织造技艺;她邀请村里的妇女修复织机并加入合作社;她还成立了贷款小组,以扩大和田织造小组的生产规模,使其更加专业化……Bich女士还要求妇女们精进技艺,在织造过程中一丝不苟、富有创意;并努力设计既美观又符合顾客口味的产品。正因如此,和田织造合作社拥有数百种设计和图案,产品种类繁多,涵盖织布、服装、床单、桌布,以及独具特色的包袋、钱包、领带、围巾和头饰等。

.jpg)

山氏碧女士本人一直是勤奋好学、勤奋努力、富有创造力的典范。每当有空,她都会走访原归州县及其他地区的村庄,拜访织锦工匠和经验丰富的长者,学习独特的编织技法、图案和深受顾客喜爱的设计。她积极制作精美的织锦产品,并参加各种比赛和展览,在2006年、2007年、2009年、2010年、2011年等由原农业与农村发展部主办的越南手工艺品大赛中屡获殊荣,为推广和宣传花仙织锦做出了贡献。此外,她的织锦产品在2016年荣获省级和北部地区优秀农村工业产品证书,并在2017年荣获省级和国家级优秀农村产品一等奖(由工贸部颁发)。

在工作、生产和经营活动中,萨姆·蒂·碧女士因其在爱国主义运动及其他领域的杰出成就,荣获乡、县、省、越南手工艺村协会、越南农场和农业企业协会、越南合作社联盟以及原农业和农村发展部颁发的众多荣誉证书和嘉奖。2016年,碧女士获得熟练工匠证书;2018年,她获得工匠资格认证。

我很荣幸获得荣誉证书和表彰,但最令我欣慰的是,我为保护和发展泰国人民的传统文化认同做出了积极贡献,同时为周田乡的妇女创造就业机会、增加收入,保障了当地的社会安全。目前,合作社每位成员的平均月收入已达到450万至500万越南盾。

工匠 Sam Thi Bich

周仙锦缎织造的复兴激励了义安省其他许多地方,促使它们也开始致力于锦缎织造村的复兴和发展。目前,义安省已拥有不少获得认可的锦缎织造村。2025年6月3日,文化、体育和旅游部正式决定将义安省泰族锦缎织造工艺列入国家非物质文化遗产名录,归类为传统工艺。萨姆·蒂·比奇女士非常高兴她所在民族的传统工艺能够成为国家非物质文化遗产:锦缎织造工艺的入选,为在新时代结合旅游业发展和当地社会经济发展,更好地保护和推广这项工艺创造了更有利的条件。

据碧女士介绍,过去五年,由于供需饱和,华田锦缎乃至整个义安省都面临着困境,产品销售缓慢,且受到“仿锦缎”面料的竞争。此外,人们还担心年轻人会因为国内外工业园区的吸引力而放弃这门手艺。文化体育旅游部的这项决定有助于提升锦缎的地位。锦缎不再仅仅是一种商业产品,而是一种旅游产品,通过旅游业,锦缎将继续走向更远的地方。

众所周知,Sam Thi Bich 女士长期以来一直默默努力,重新唤起年轻人对锦缎的热爱,并将锦缎和锦缎织造工艺发展成为旅游产品。

在当地泰国文化俱乐部的活动中,手工艺人Sam Thi Bich一直积极向年轻一代传授传统文化价值观,尤其是对当地锦缎织造工艺的自豪感。与此同时,Sam Thi Bich和她的女儿在村里开办了一家民宿,目前正在扩大规模。在民宿里,Sam Thi Bich会热情地向游客展示锦缎织造技艺,并介绍和推广合作社的产品。这是一种保护和弘扬传统锦缎织造工艺的绝佳方式。

陈越德先生——周仙乡人民委员会副主席